DAS LAGER

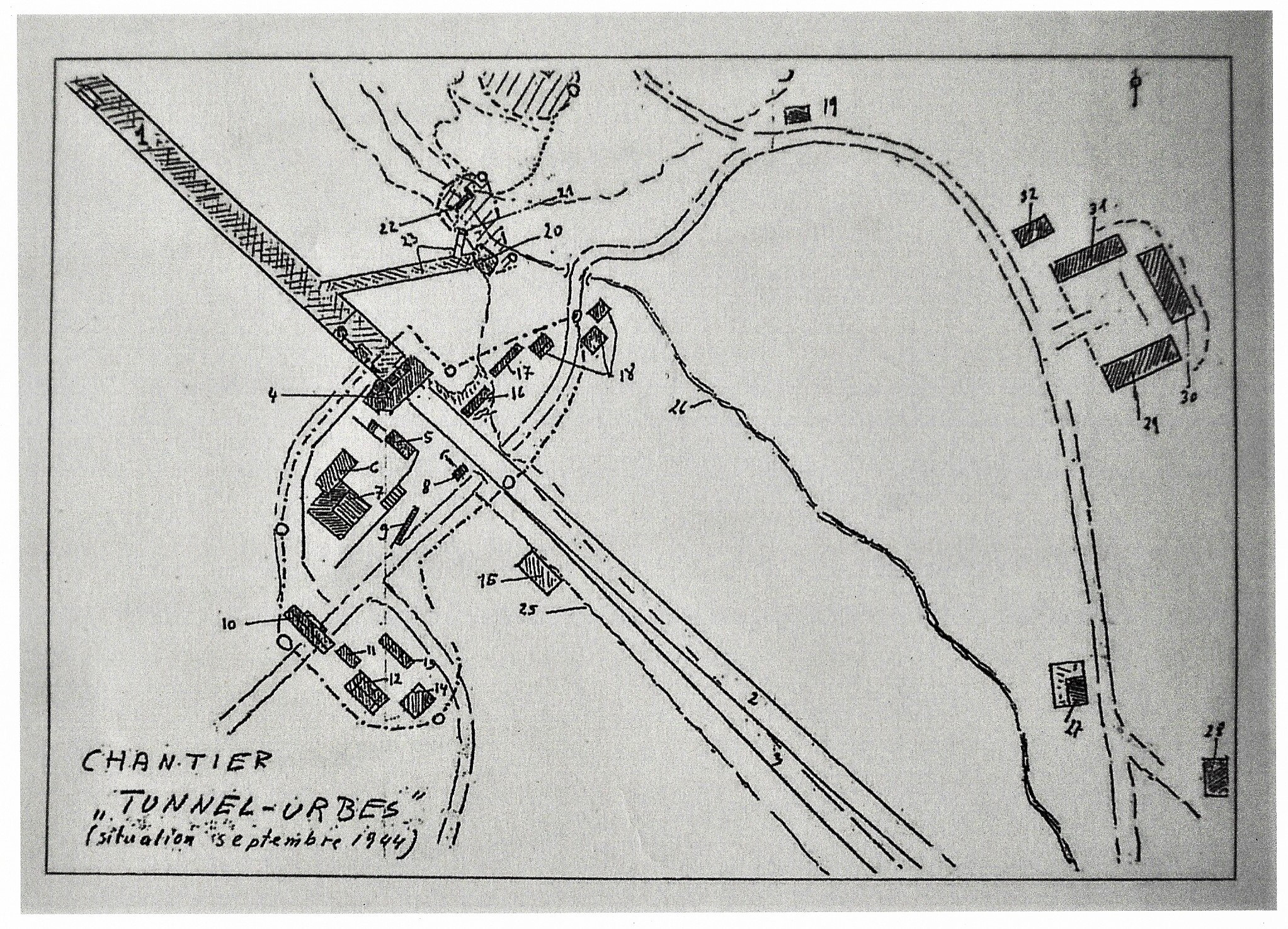

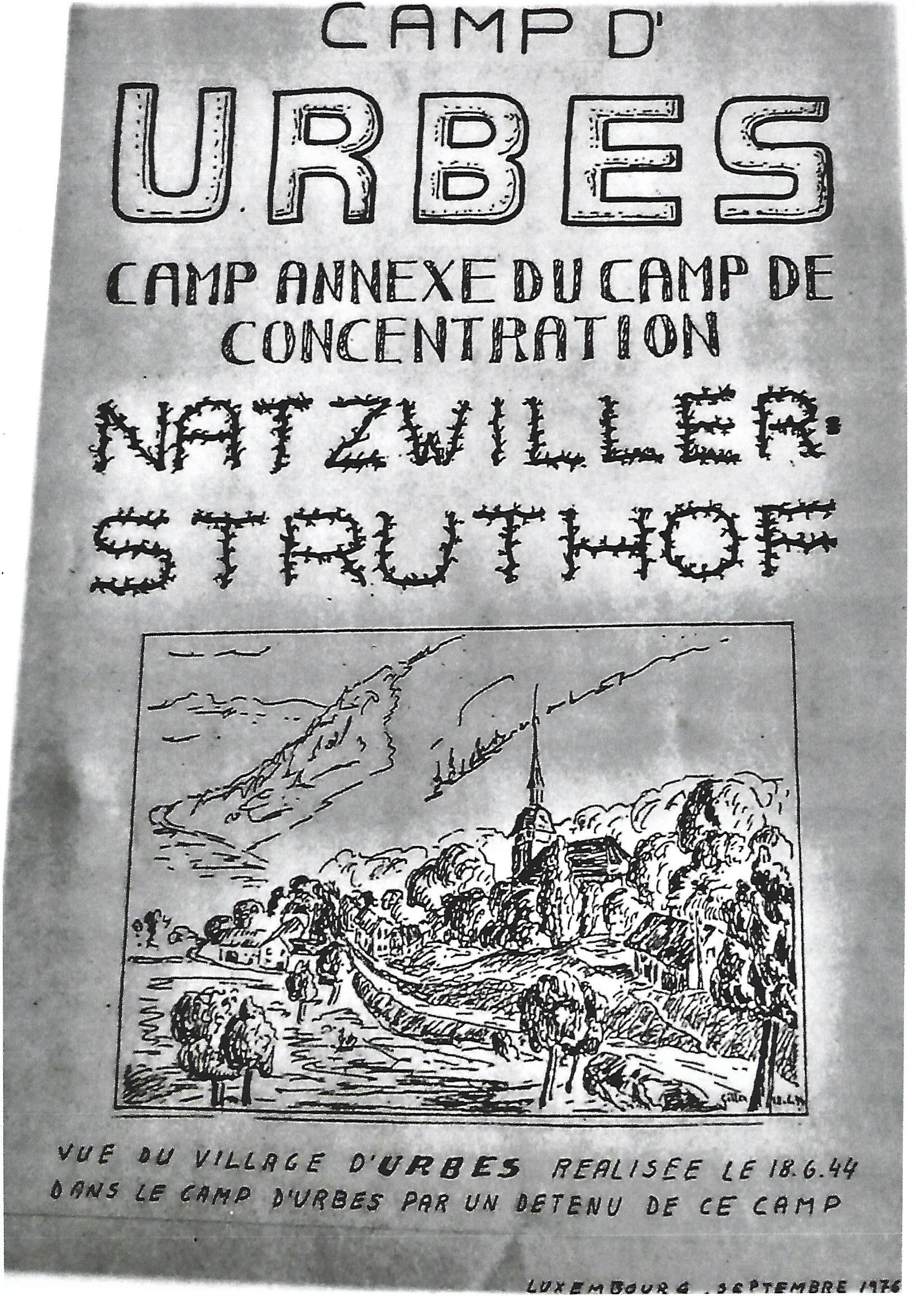

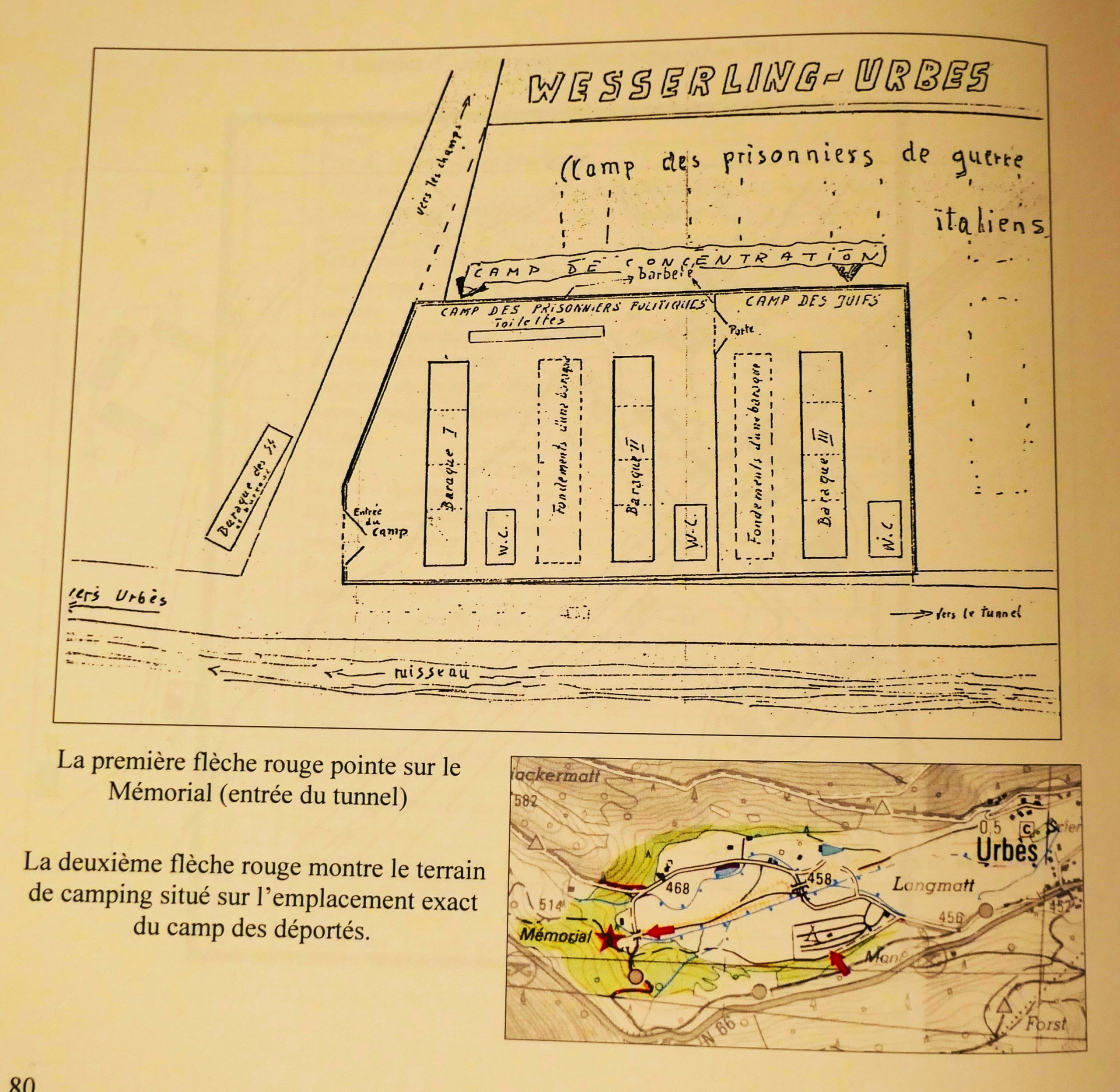

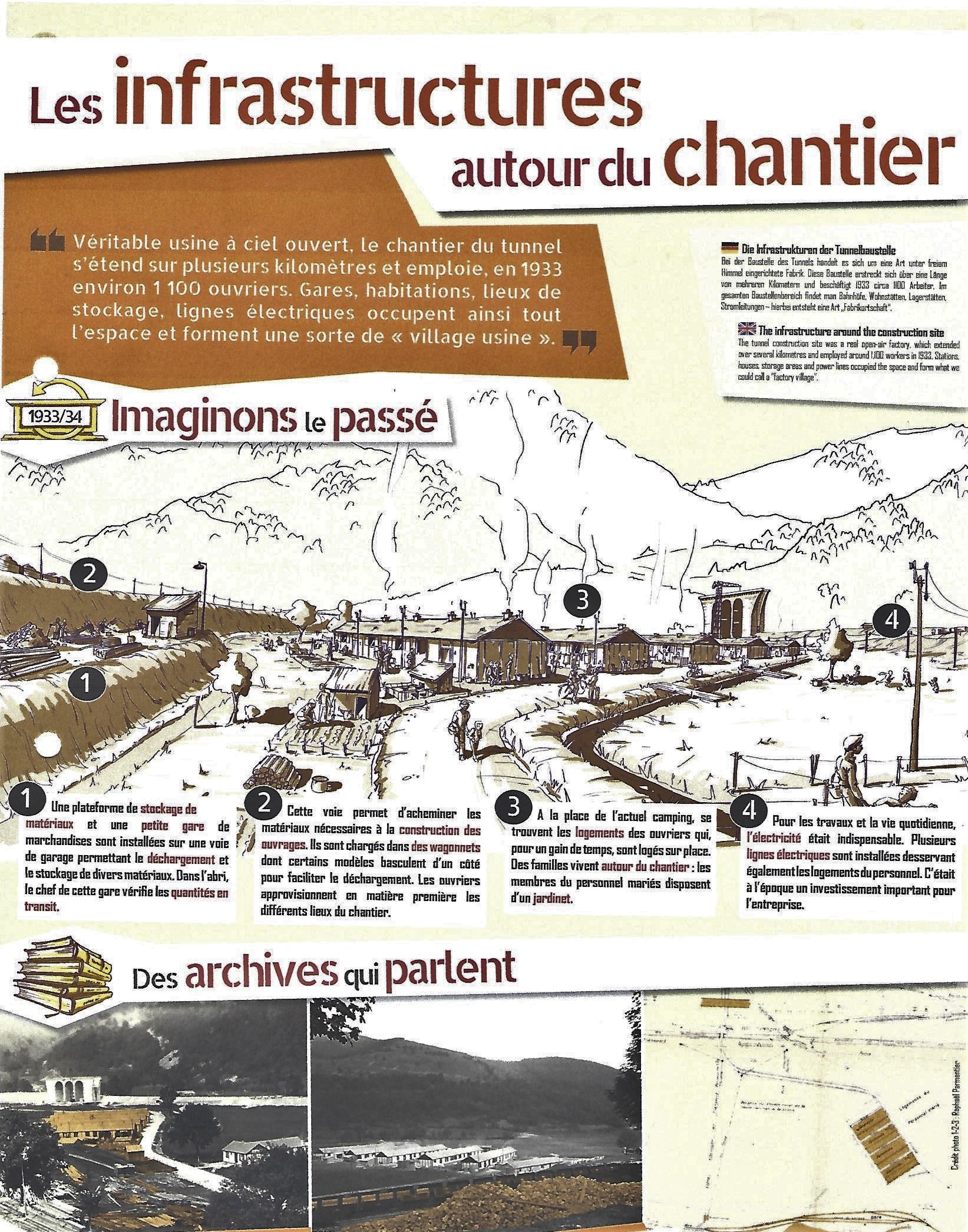

Das Lager für die KZ-Häftlinge befand sich dort, wo heute der Campingplatz liegt. Hier waren in der 1930er Jahren auch die Unterkünfte der 1.100 Eisenbahnbauer. Beim Bau des Häftlingslagers standen dort noch Fundamente von Baracken aus der Bauzeit des Eisenbahntunnels.

Das Lager wurde nach und nach in vier Bereiche aufgeteilt:

- Politische Häftlinge aus Dachau und Majdanek

- Italienische Militärinternierte

- Sogenannte „Arbeitsjuden“ aus Rzeszów

- Ostarbeiterinnen

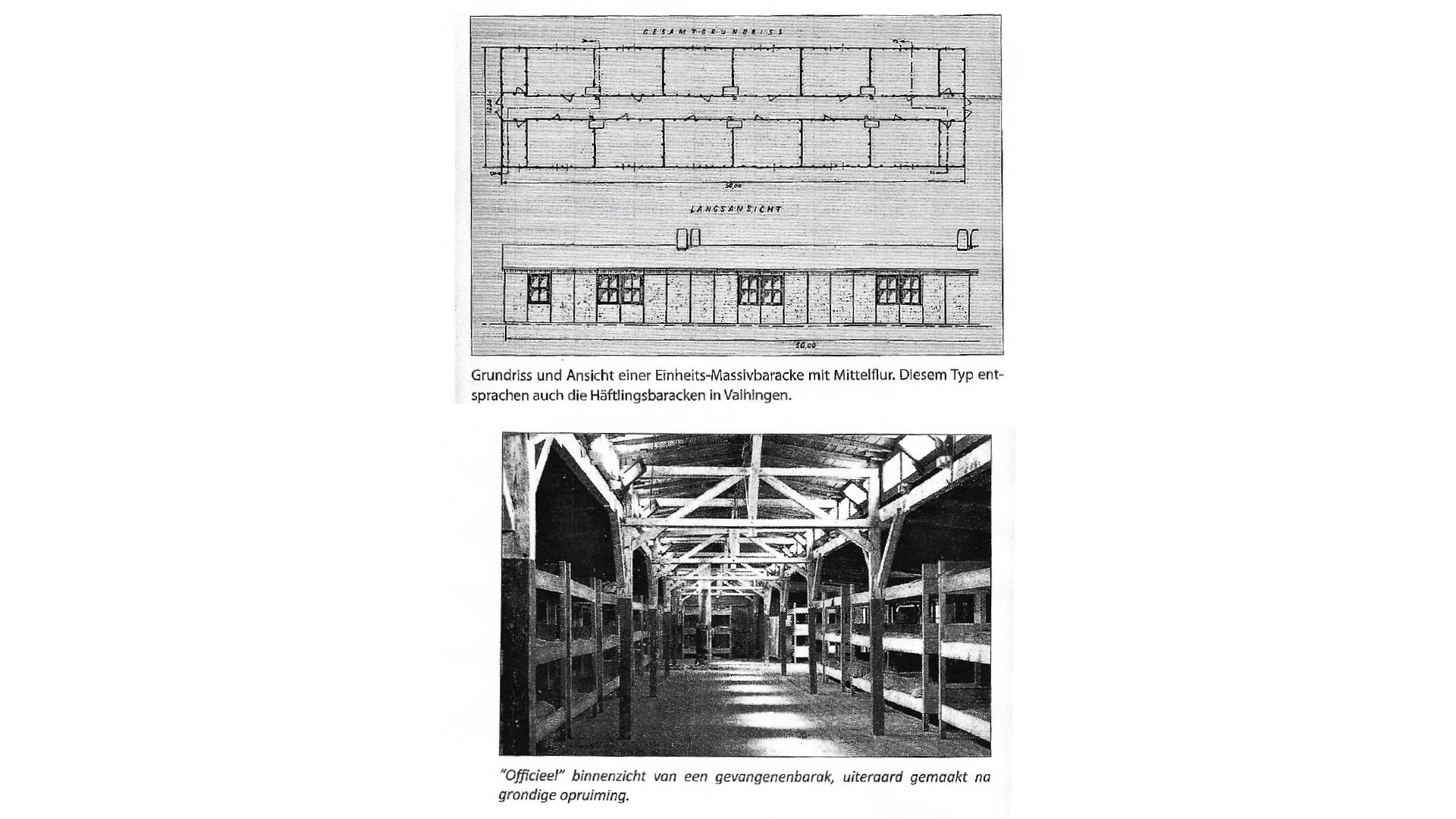

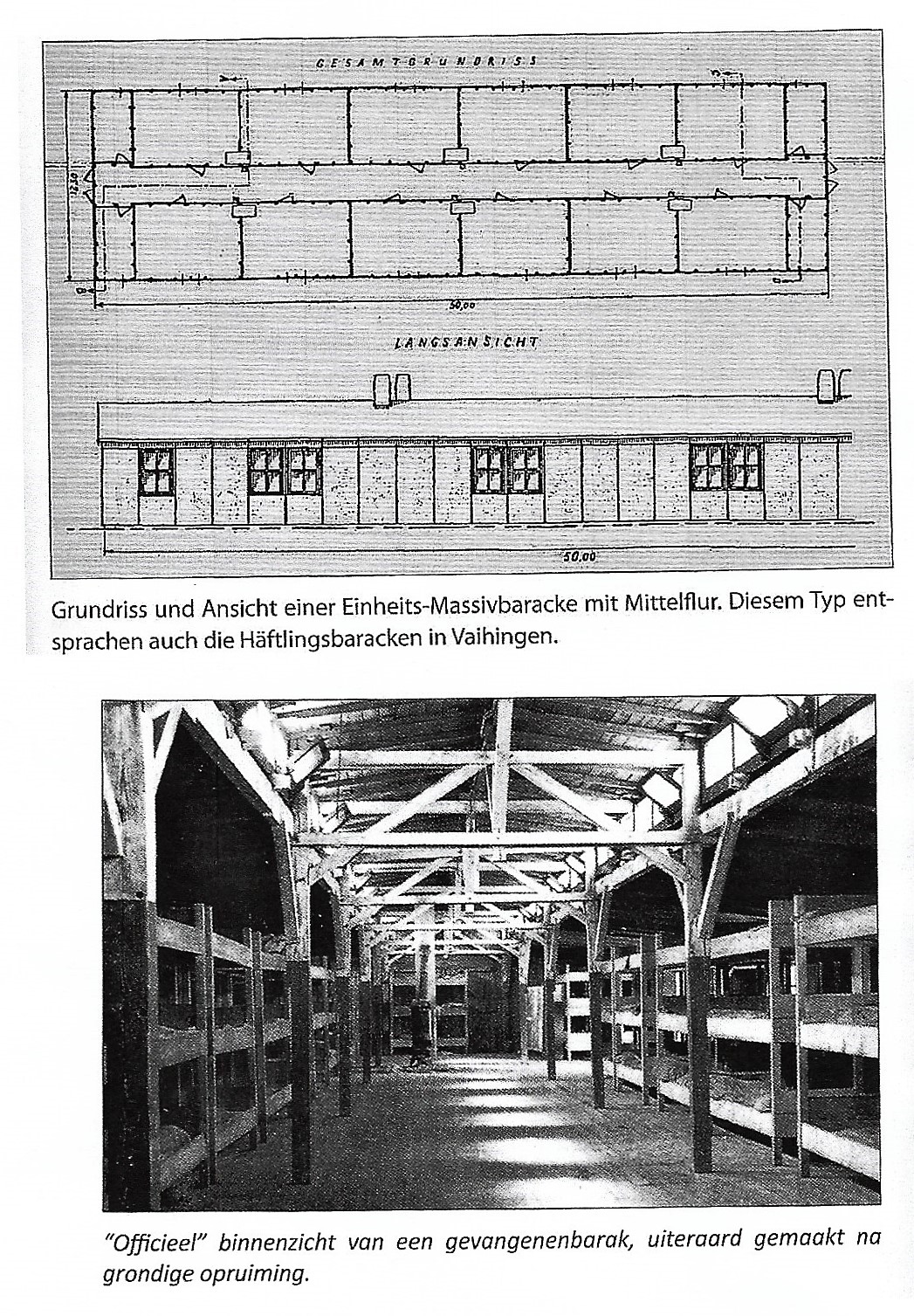

Zunächst hatte das KZ-Lager ein Areal von 200 x 200 m, später bis zu 250 x 500 m. Zu Beginn wurden vier Standardbaracken aufgebaut, später bis zu 14. In einer Baracke befand sich das Krankenrevier, in einer weiteren die Häftlingsküche.

Es gab drei Häftlingskategorien:

- zunächst politische Häftlinge aus verschiedenen Ländern

- dann kamen italienische Militärinternierte hinzu

- als letzte sogenannte Arbeitsjuden aus Polen.

Über die Umzäunung gibt es unterschiedliche Berichte: Es gab Aussagen über Stacheldrahtumzäunung, andere sagten aus, es gab lediglich Maschendrahtzäune. Vor dem Lager befanden sich zwei Baracken, die der Verwaltung und der Wachmannschaft dienten. Dort befand sich auch der Lagerkommandant. Weitere Angehörige des Wachpersonals waren im Dorf in Privatquartieren, einem Hotel sowie in der Turnhalle von Urbès untergebracht. Die zivilen Arbeitskräfte der einzelnen Vertragsfirmen wohnten ebenfalls in Privatquartieren. Lagerführer wurde Arnold Brendler, SS-Untersturmführer.

Er war 28 Jahr alt, geboren in Polen. Sein Geburtsort gehörte nach dem Überfall auf Polen zum „Reichsgau Wartheland“. Am 15.2.1940 trat er der Allgemeinen SS bei und stellte einen Aufnahmeantrag zur Waffen-SS. Ab 5.6.1941 gehörte er zur 1/SS-Flak-Abteilung „Ost“. Ab 19.7.1942 gehörte er dem 1.SS-Totenkopf-Sturmbann KZ Dachau an, am 6.5.1943 wurde er zum SS-Untersturmführer ernannt. Am 15. März 1944 wurde er vom KZ Majdanek bei Lublin in das KZ Natzweiler-Struthof versetzt und übernahm dann die Lagerführung des Außenlagers Urbès-Wesserling. Ehemalige Häftlinge beurteilten die Haltung Brendlers eher als human: Er habe sich den Häftlingen gegenüber korrekt verhalten, die Prügelstrafe abgeschafft, versucht die Verlausung einzudämmen und für ordentliches Schuhwerk gesorgt. Ab 1.9.1944 war er Kompanieführer der 2. Wachkompanie des 1. Wachsturmbannes des KZ Natzweiler. Ihm unterstanden damit die Wachmannschaften der Natzweiler-Außenlager Flughafen Rhein-Main und Mörfelden Walldorf, der Adlerwerke Frankfurt und von Geisenheim am Rhein. Mindestens seit 6. November 1944 war Brendler auch Kompanieführer im KZ Leonberg. Am 30.1.1944 wurde er zum SS-Obersturmführer ernannt. (Quelle: Bau/Wörner: KZ- und Zwangsarbeit in Leonberg)

Die Bauleitung unterstand dem SS-Obersturmführer Janisch. Dieser kam direkt nach seiner Ausbildung aus Auschwitz. Dieser galt als brutal gegenüber den Häftlingen. Die Oberleitung hatte Daimler-Benz (Baustab U in Untertürkheim).

Neben der SS-Leitung gab es auch eine zivile (technische) Bauleitung. Der zivile Bauleiter Tscholl wurde eines Tages von einem Wachposten erschossen, als er, ohne sich auszuweisen, in den Lagerbereich fuhr.

Brendler und Janisch waren unterschiedlicher Auffassungen über die Behandlung der Häftlinge. Brendler untersagte Janisch den Zutritt zum Lager, dafür untersagte Janisch Brendler den Zugang zum Arbeitsgelände. (Aussage des Häftlings Hubert Könen, Akte Bundesarchiv).

Für die Bauleitung wurde in der Nähe des Tunnels eine Baracke erstellt, in der ein Bauzeichner (Ernest Gillen) und eine Sekretärin tätig waren. Die Leitung des Häftlingslagers hatte ein deutscher Häftling namens Schütz inne.

Lagerschreiber war der Revierkapo Anton Köhler. Ihm standen etwa sieben Mann als Hilfspersonal zur Verfügung. Einen Lagerältesten gab es nicht. Diese Funktion wurde von Willi Behnke, dem Lagerältesten des Stammlagers in Natzweiler mit übernommen. Die Häftlingsküche befand sich im Lager, die Küche für die Wachmannschaften im Ort. Die Wachmannschaft stellte innerhalb des Lagers die SS. Hinzu kam nach einiger Zeit der SS-Oberscharführer Brandauer mit einem Schäferhund. Die Außenbewachung oblag der Luftwaffe. Direkt seitlich über dem Tunnel war stets ein Posten mit einem Maschinengewehr. Damit konnte der ganze Bereich vor dem Tunnel überwacht werden.

Nach dem Attentat am 20. Juli 1944 wurden Soldaten der Luftwaffe in die SS übernommen. Am Col de Bussang, über dem Tunnel, lag eine Flak-Einheit zur Abwehr von Fliegerangriffen. Sie kam jedoch nie zum Einsatz.

DIE BARACKEN

Die Nazis hatten in ihrem Herrschaftsbereich einen riesigen Bedarf an Baracken für alle denkbaren Anforderungen. Es begann mit dem RAD (Reichsarbeitsdienst), ging weiter für die SA, die HJ, Soldaten, Pferde, Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter und, die miserabelsten, für KZ-Häftlinge. Die Häftlinge wurden grundsätzlich in primitiven, schlecht oder gar nicht ausgestatteten Holzbaracken, die nicht oder nur sehr unzureichend gegen Kälte gedämmt waren, untergebracht. Sie basierten auf einer Modulbauweise. So konnten sie beliebig erweitert werden und waren schnell auf- und abgebaut. Baracken für Pferde hatten die Grundmaße von 9,56 x 4,50 m, Wandhöhe 2,65 m. Man konnte aber auch bis zu 400 Kriegsgefangene unterbringen. Diesen Typ gab es mit und ohne Fenster. Die Baracken in Urbès hatten vier Stuben.

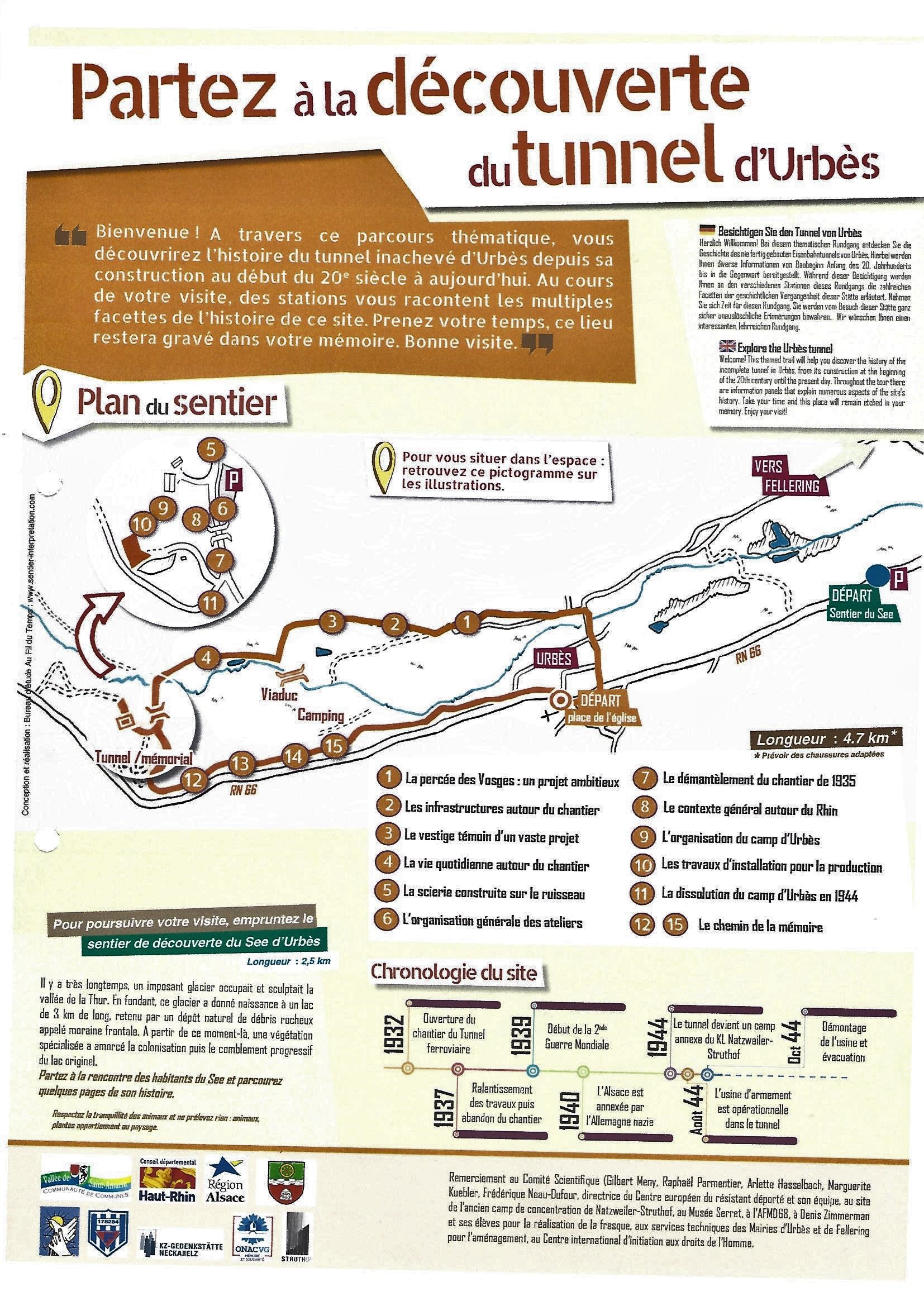

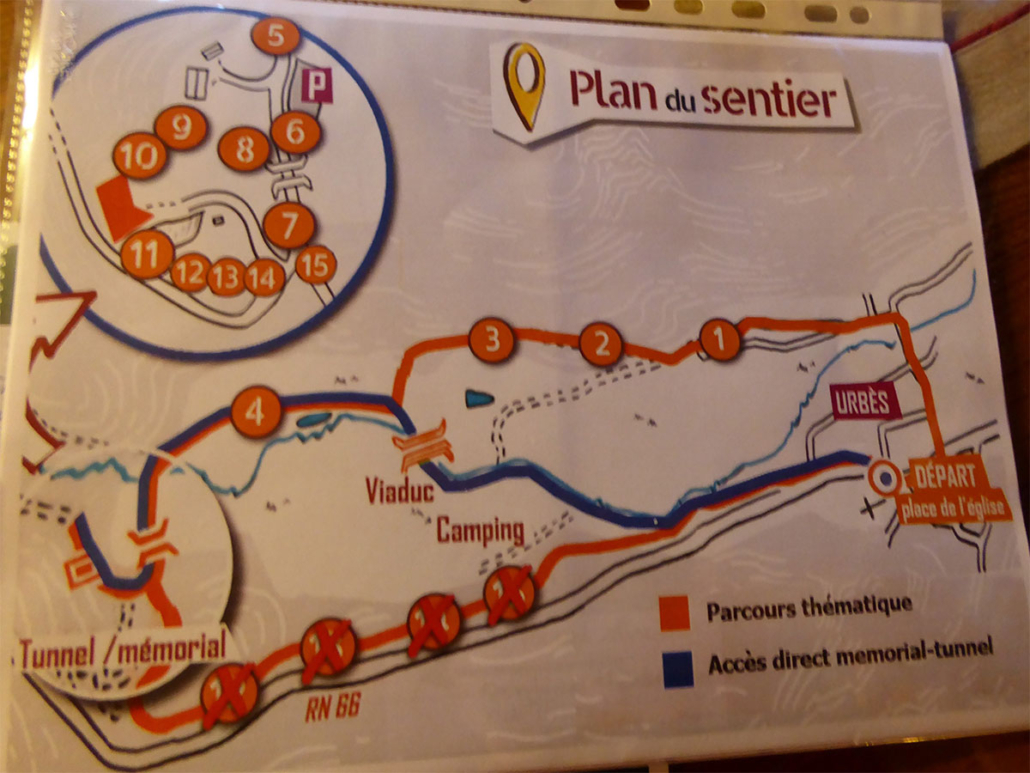

PLAN DES RUNDGANGS

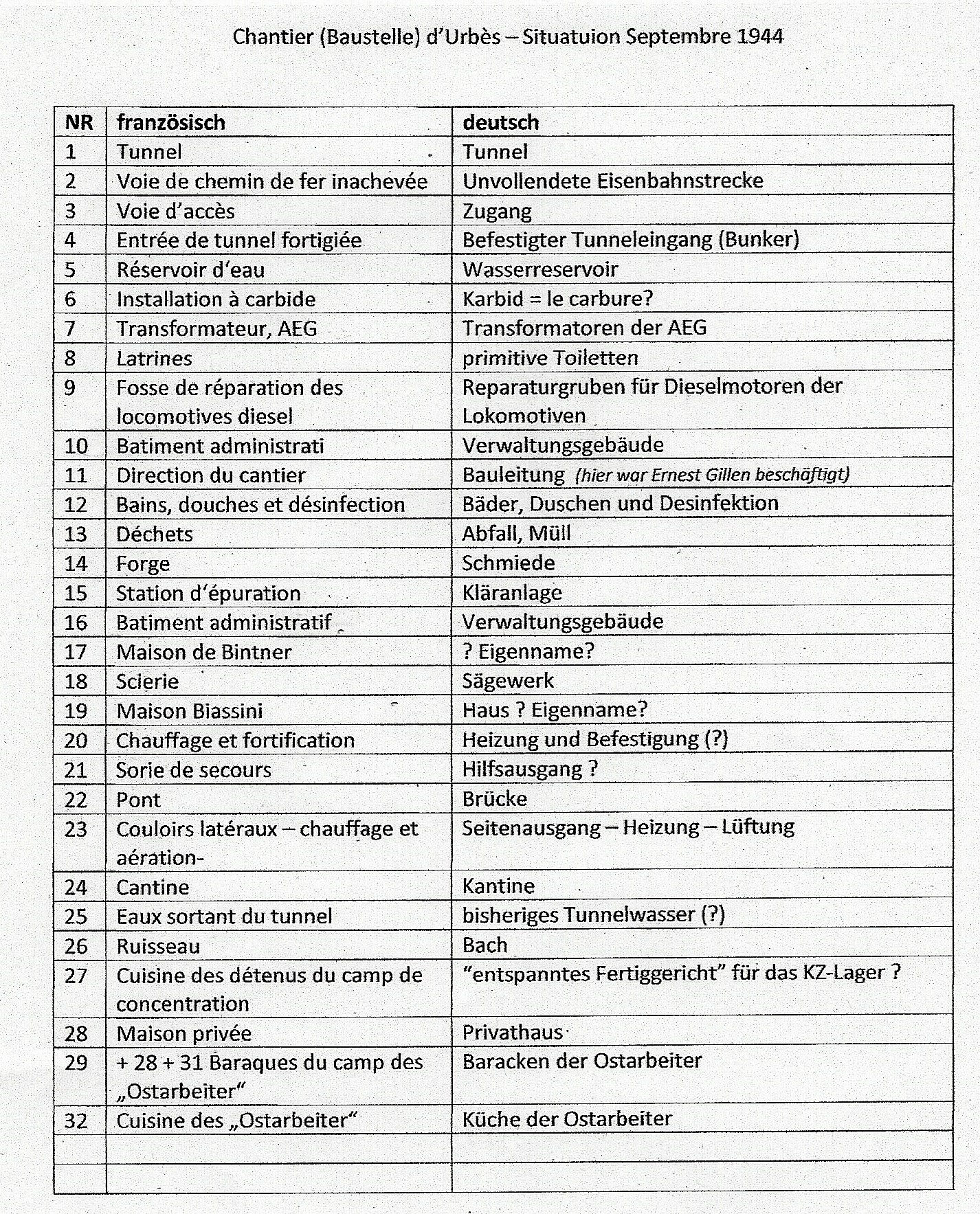

Hier die Übersetzungen:

An den Stationen finden Sie ausführliche Informationsplakate. Am Platz bei der Kirche sehen Sie eine Tafel, die auf einen Rundweg um das Gelände führt:

Aufbruch am Kirchplatz

- Der Blick auf die Vogesen: ein ambitioniertes Projekt

- Die Infrastrukturen der Baustelle

- Ruinen eines umfangreichen Projekts

- Der Alltag rund um die Baustelle

- Das Sägewerk für die Überdachung im Tunnel von innen

- Die zentrale Organisation der Werkstätten

- Die Auflösung der Werkstätten 1935

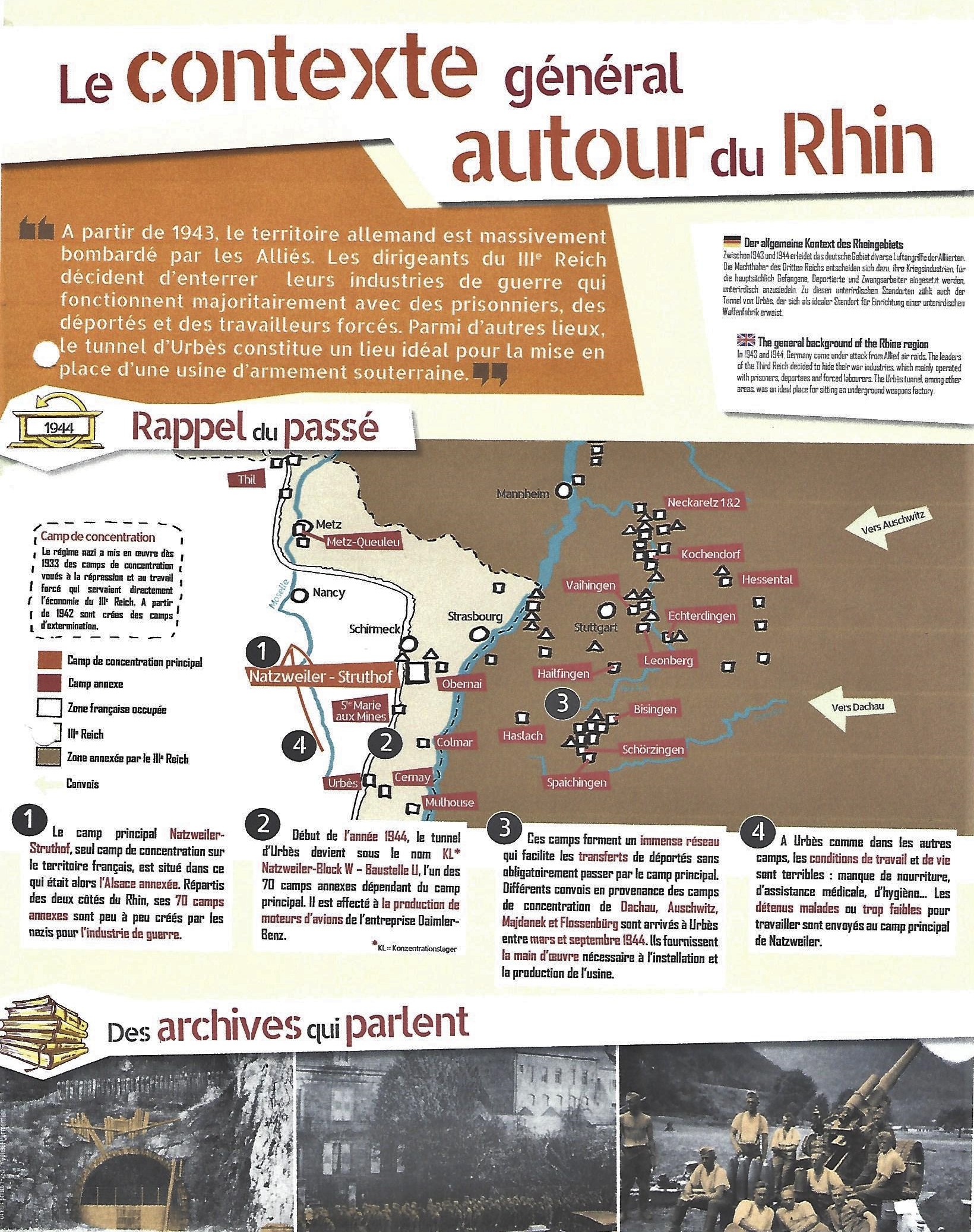

- Der Zusammenhang der Lager im Rheingebiet

- Die Organisation des Lagers Urbès

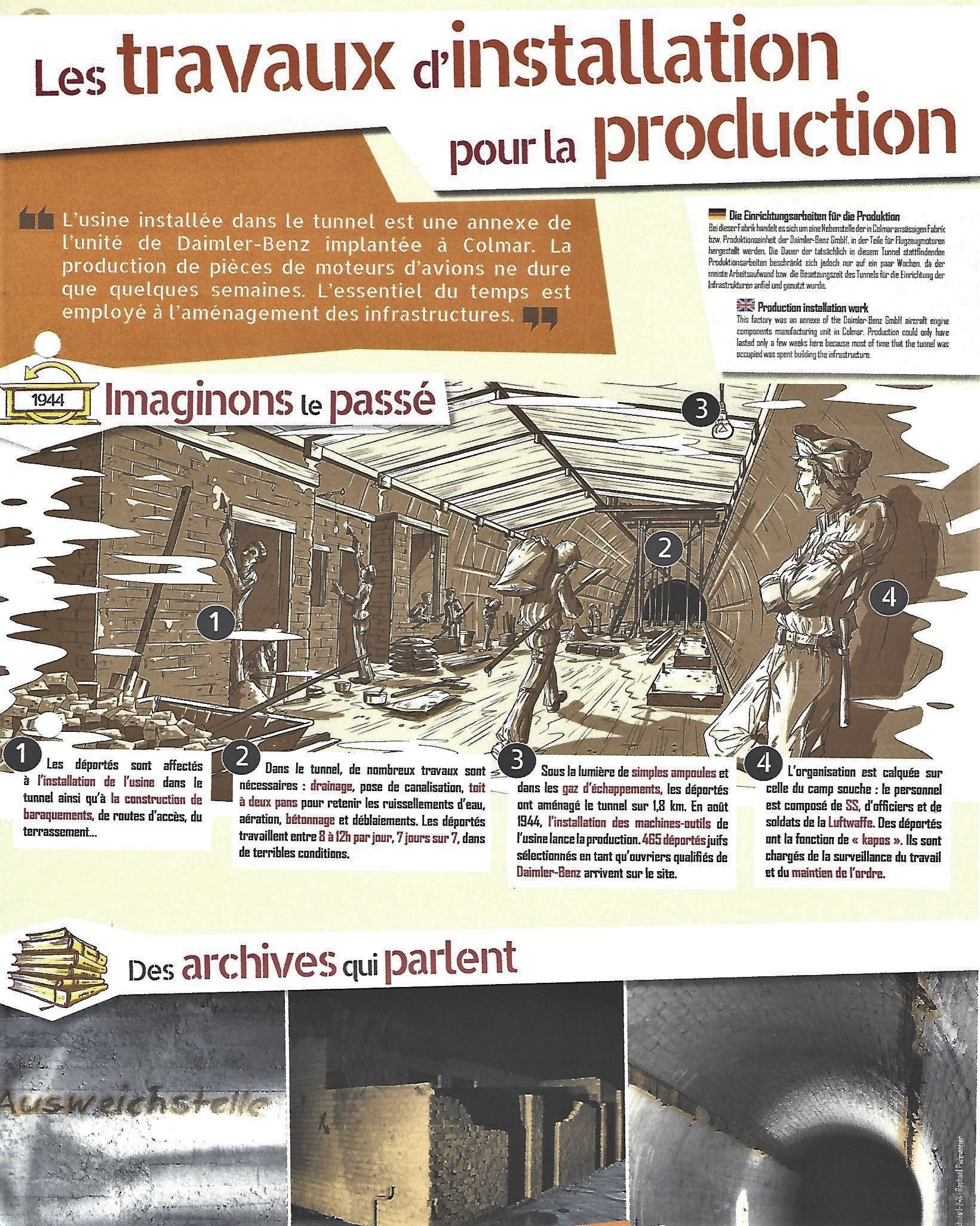

- Die Installationsarbeiten für die Produktion

- Die Auflösung des Lagers 1944

- Bis 15. La chemin de la mémoire – Der Weg der Erinnerung

WEG DURCH DAS GELÄNDE

Sobald Sie Urbès erreicht haben, finden Sie auf dem Platz vor der Kirche eine Tafel, die einen Rundweg erläutert. Sie müssen diesen Weg jetzt nicht nehmen, falls sie zunächst direkt zum Tunnel wollen.

Falls Sie direkt zum Tunnel gelangen möchten, biegen Sie nach einigen Metern rechts auf eine schmale Straße Richtung Campingplatz ein.

Rechts sehen Sie dann das alte Forsthaus, erkennbar an einem Hirschgeweih am Giebel. Darin befand sich die SS und die Gestapo. Das war die erste Zugangskontrolle zum Tal.

Nach kurzer Zeit erreichen Sie den Campingplatz. Links davor lagen die SS-Baracken und die Verwaltung des Lagers. Der weitere Weg war durch einen Schlagbaum gesperrt. Das war die zweite Zugangskontrolle.

Links befand sich der Eingang zu den Wohnbaracken des KZ, der gleiche Eingang wie der heute zum Campingplatz.

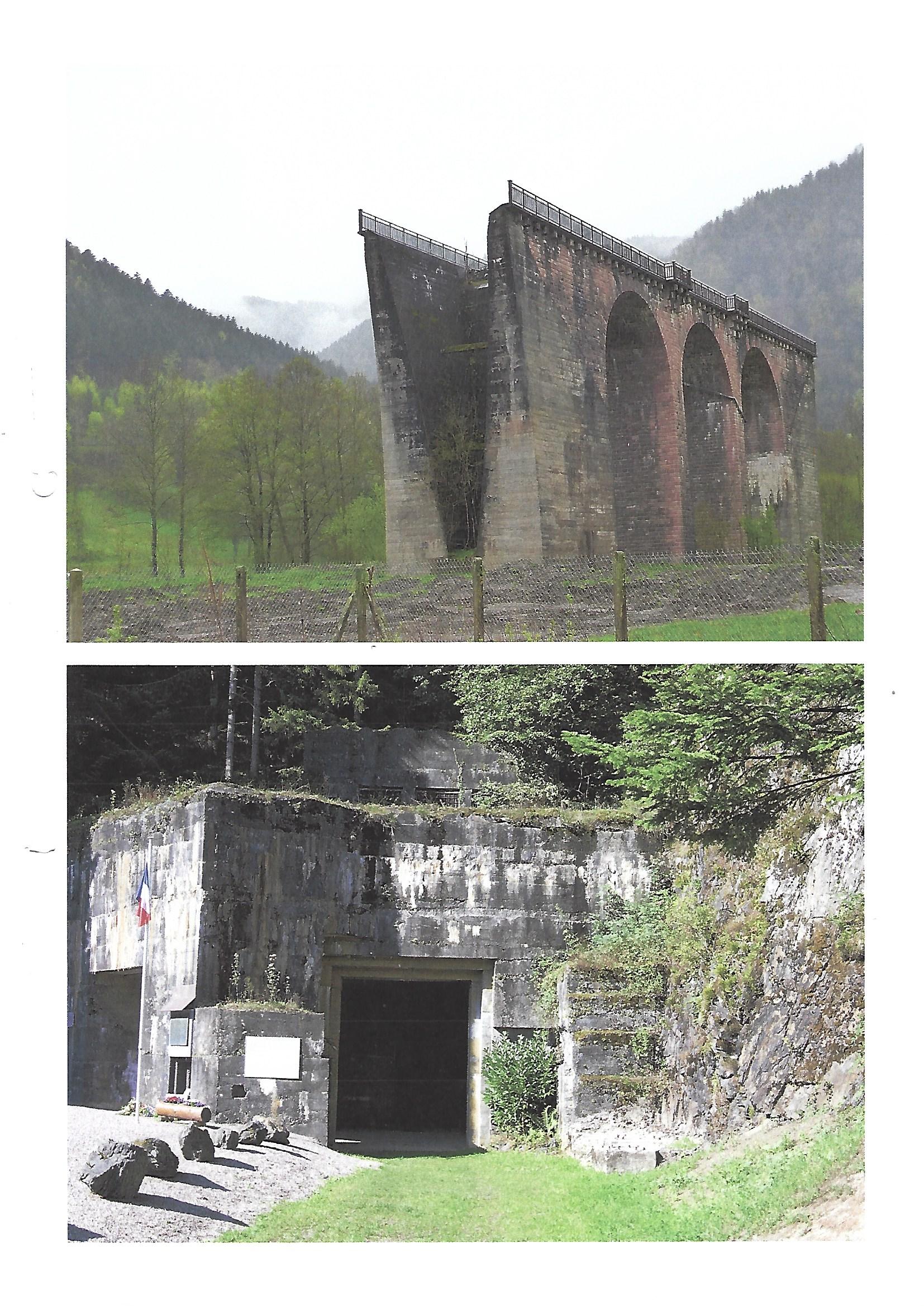

Sie gehen dann am Campingplatz vorbei. Nach einer Rechtskurve kommen Sie an den Viadukt. Vor dem Viadukt führt eine schmale Straße links durch den Wald. Das war damals der Fußweg der Häftlinge zum Tunnel. Er ist jetzt gesperrt, denn dort befindet sich der Bauhof der Gemeinde Urbès.

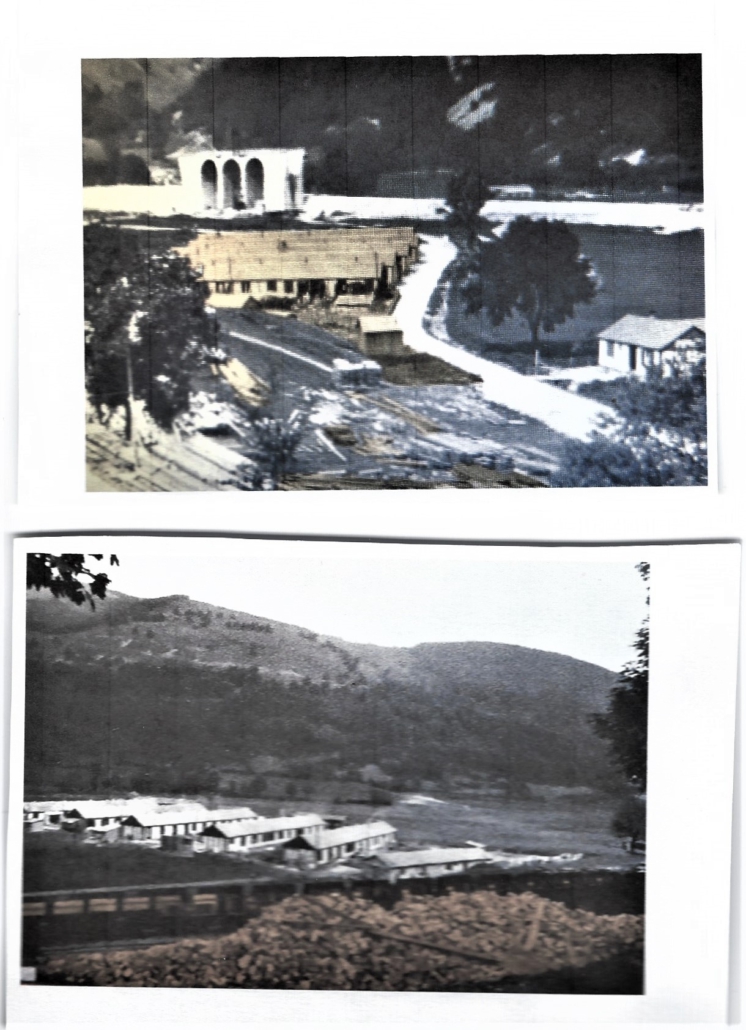

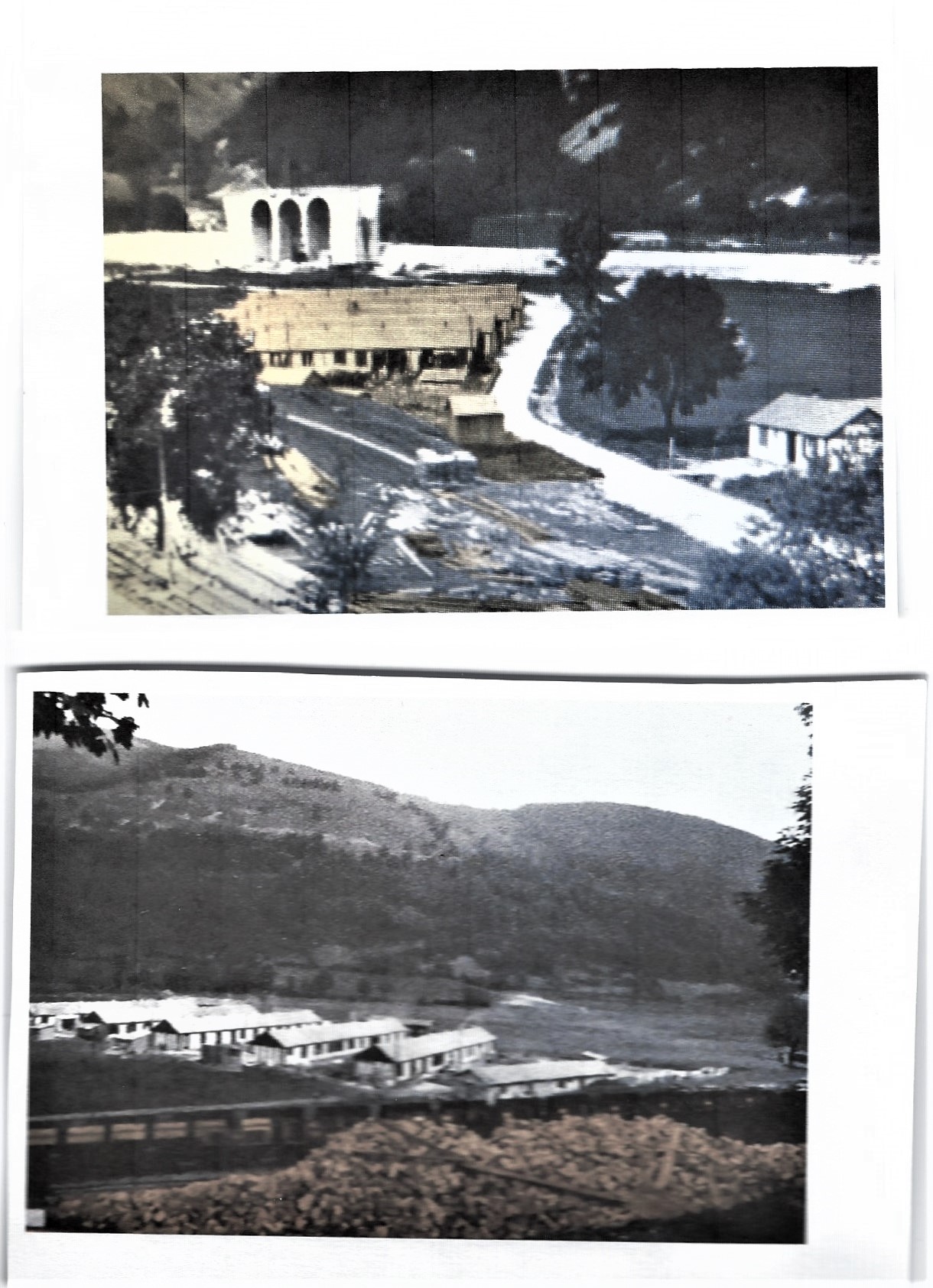

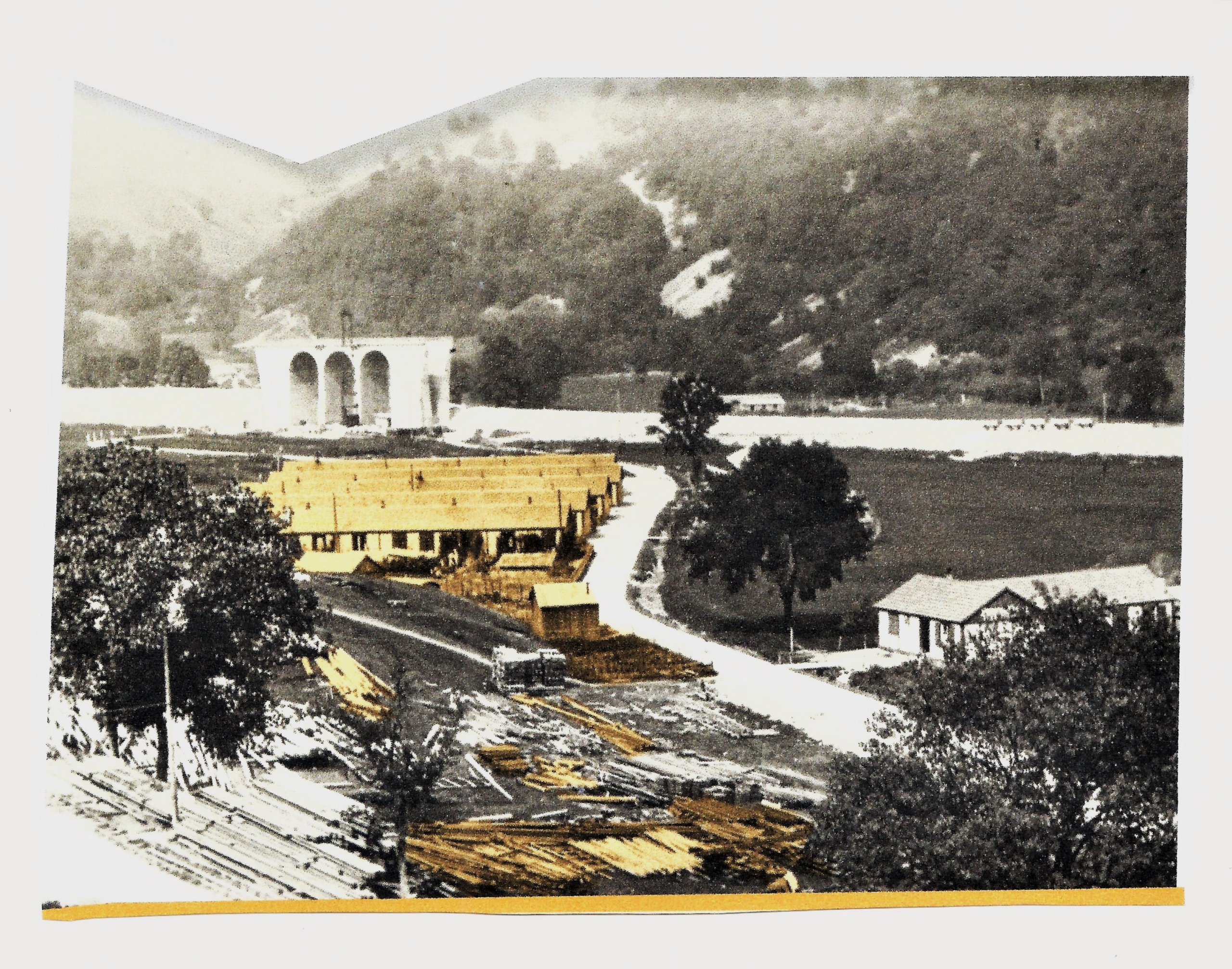

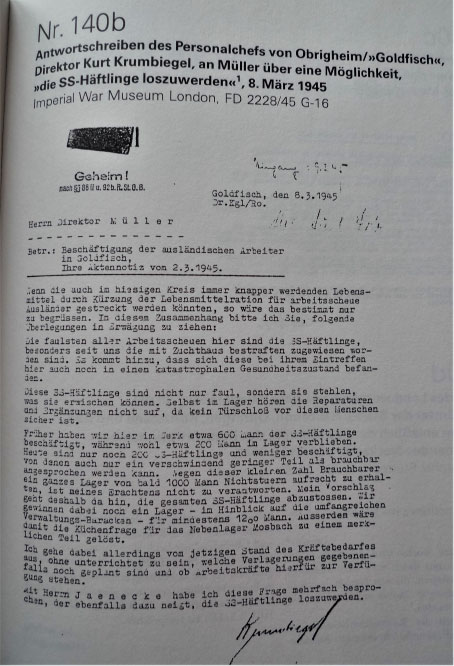

Front- und Seitenansicht des Lagers Urbès.

Sie gehen durch den Viadukt und folgen dem Weg am See vorbei. Rechterhand befanden sich die Baracken für die Ostarbeiterinnen. Ein Stück weiter lag zur Bauzeit der Eisenbahn die Kantine. Von beidem ist heute nichts mehr zu sehen.

Die Straße biegt dann nach links ab und steigt leicht an. Nach einer Unterführung sehen Sie rechts den Wasserablauf, der aus dem Tunnel kommt. Hier fand ein spektakulärer Fluchtversuch statt.

Ein Stück weiter führt die Straße rechts ab auf das Plateau vor dem Tunnel. Rechts über dem Tunnel befand sich über dem Plateau ein Wachposten der Luftwaffe. Links lag die Baracke für die Bauleitung, sowie etliche Ruinen aus der Bauzeit.

Weitere Schautafeln:

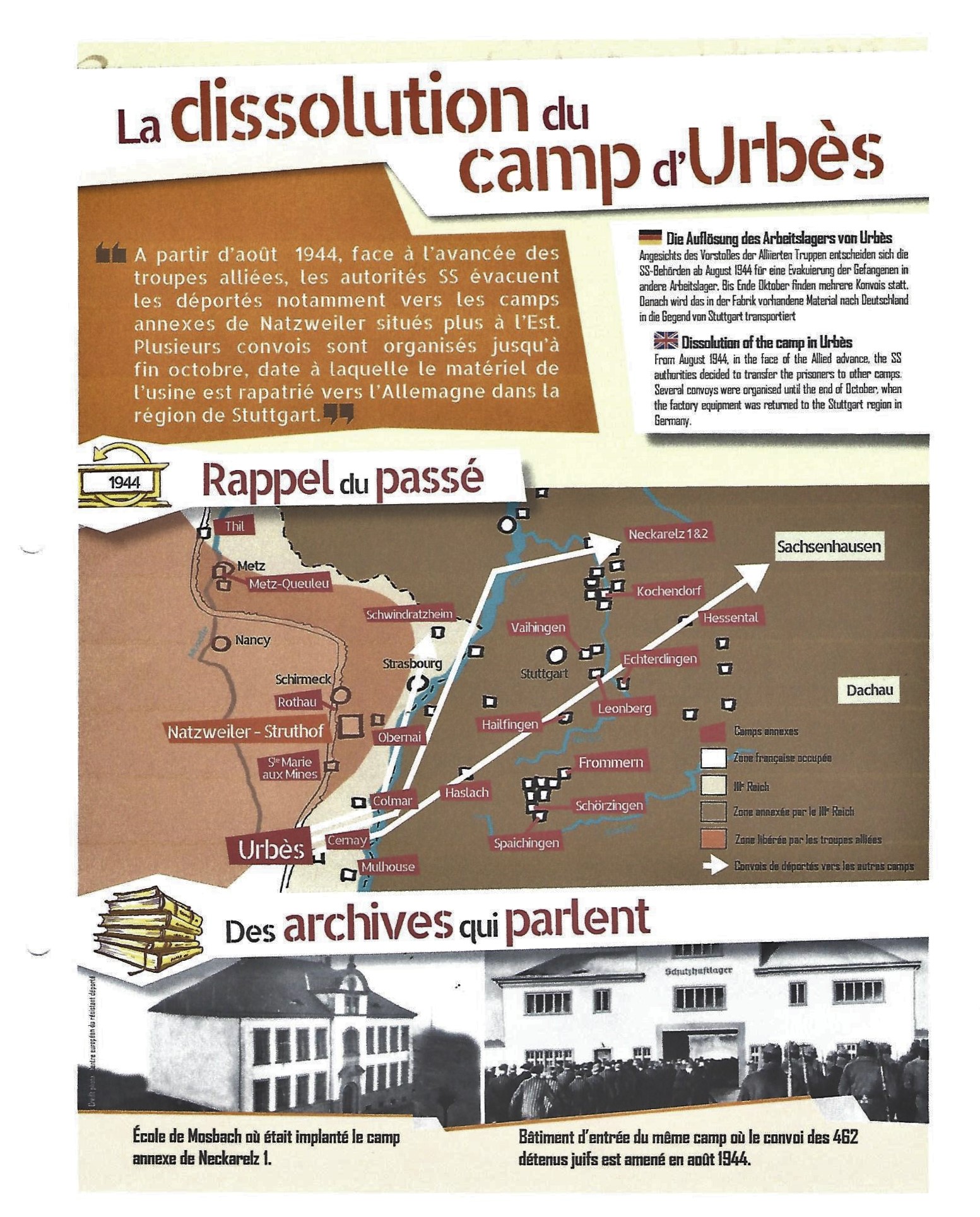

DAS ENDE VON URBÈS

Nach Aufzeichnungen des Häftlings Salton:

31.08.1944 Die Infrastrukturarbeiten im Tunnel sind fertig

31.08.1944 Ein LKW, der zwischen Urbès und Natzweiler pendelt, wird von Tieffliegern angegriffen. Keine Personenschäden. Die Produktionsmaschinen treffen ein.

01.09.1944 Der erste Transport von Häftlingen nach Neckarelz fährt ab. In Karlsruhe kommt er in einen Bombenangriff, ca. 100 Häftlinge kommen ums Leben, viele werden verletzt.

08.09.1944 Kämpfe zwischen dem Maquis de Séchenat und der SS

09.09.1944 Der Maquis, dem zwei entflohene russische Häftlinge Angehören, wird nach La Hutte verlegt.

09.09.1944 Ein weiterer Transport verlässt Urbès.

10.09.1944 Jean Thoni flieht währende der Evakuierung, ein jüdischer Häftling wird auf der Flucht erschossen

10.09.1944 Zahlreiche deutsche Soldaten kommen vom Col de Bussang herab und schleppen Beutegüter mit sich.

20.09.1944 Imme mehr deutsche Truppen kommen über den Bussang.

21./22.09.1944 Verhaftung von Widerstandskämpfern auf dem Bauernhof Dumont.

24.09.1944 Exekution von fünf Widerstandskämpfern im Steingraben.

26.09.1944 Dritter Transport nach Neckarelz.

04.10.1944 Sieben Widerstandskämpfer werden im Steingraben erschossen.

15.10.1944 Die Arbeitsjuden verlassen Urbès. Ebenfalls die Italienischen Kriegsinternierte, die Ostarbeiterinnen und das Zivilpersonal.

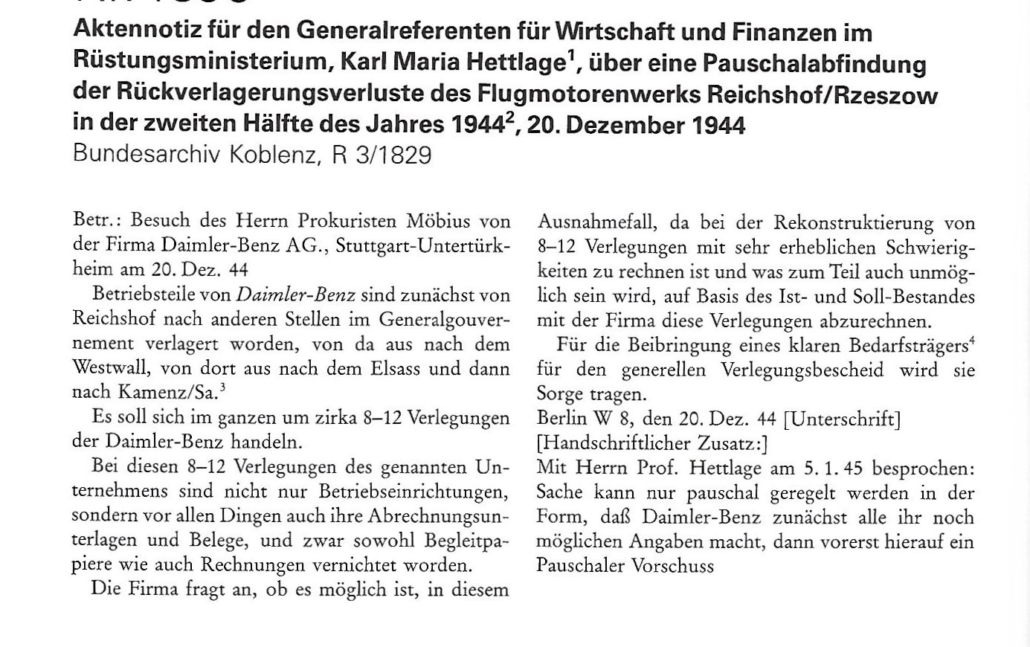

15.10.1944 Demontage und Abtransport der Maschinen aus dem Tunnel sowie der Holzbaracken. Die Maschinen, sowie der Werkschutz von Daimler-Benz kommen ins KZ Kamenz in Sachsen

02.12.1944 Urbès und die Umgebung werden durch das 3. algerische Schützenregiment befreit.

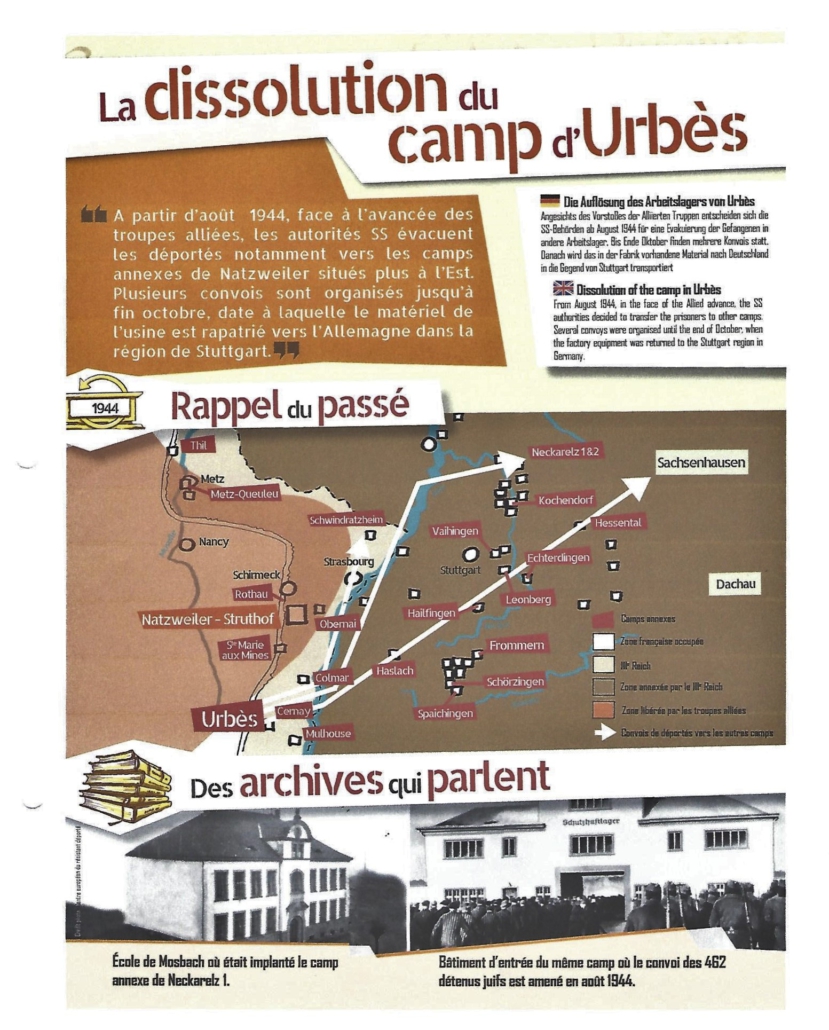

AUFLÖSUNG DES LAGERS URBÈS-WESSERLING

Am 15.07.1944 wurden 200 Häftlinge nach Markirch (St. Marie aux Mines) verlegt.

Am 09.08.1944 sollten 300 Häftlinge in das Außenlager Neckarelz verlegt werden. An diesem Tag verloren 103 Häftlinge bei einem Luftangriff auf den Hauptbahnhof Karlsruhe ihr Leben.

Im Oktober kamen 300 Häftlinge nach Schwindratzheim. Sie sollten eine Zufahrtstraße zu einer Gipsgrube bauen. Außerdem sollten 600 Häftlinge bei der geplanten Verlagerung der Junkerswerke Strasbourg mitarbeiten. Als die Alliierten näherkamen, wurden sie nach Neckargartach (oder Dachau) verlegt.

Quelle: Wikipedia

Am 9.Oktober 1944 kamen 300? Häftlinge nach Neckarelz.

KZ-Außenlager Heppenheim:

Ab Anfang 1942 in Heppenheim ein Außenlager des KZ Dachau.

Ab Juni 1943 bis März 1945 wurde es Natzweiler zugeordnet.

Am 22./23. März 1945 mussten die Häftlinge ins Außenlager Neckarelz marschieren. Von dort kamen sie nach Dachau. Auf dem Marsch kam eine unbekannte Anzahl der Häftlinge ums Leben). (siehe auch Interview mit Ernest Gillen).

Am 10.10.1944 wurden 62 „Arbeitsjuden“ in das KZ Sachsenhausen überstellt. In Sachsenhausen sind keine Unterlagen darüber zu finden. Es war für diese Häftlinge ein Durchgangslager in das KZ Neuengamme. Zur gleichen Zeit kamen die Maschinen, und die unfertigen Motorenblöcke aus dem Tunnel in das KZ-Außenlager Kamenz in Sachsen.

Kamenz war ein Außenlager des KZ Groß-Rosen und erhielt den Namen „Elster“. Weitere Maschinen kamen nach Vaihingen an der Enz (Wiesengrund). Hier sollte die Arbeit aus dem Tunnel fortgesetzt werden. Die Häftlinge kamen aus verschiedenen Ländern, so aus Deutschland, Tschechien, Italien und Rumänien. 61 von ihnen hatten Metall-Facharbeiterberufe wie Schlosser, Fräser, Nieter, Schweißer, Elektriker, Schleifer oder Mechaniker.

Die Häftlinge, die aus dem KZ Flossenbürg kamen, berichteten, dass sie aus dem Daimler-Benz-Werk Rzeszów kämen. Als Kennzeichen hatten sie einen Davidstern mit dem Häftlingswinkel und der Häftlingsnummer. Mitte März 1944 kamen sie ins KZ Dachau. Andere wurden in Fußmärschen in die österreichischen Alpen getrieben.

Todeszahlen dieser Tortur sind nicht bekannt.

Die Arbeitsjuden aus Urbès kamen von Sachsenhausen in das KZ Neuengamme und wurden von dort weiterverteilt, z.B. in die Hermann-Göhring-Werke in Braunschweig und Bremen–Blumenthal. In Bremen-Blumenthal wurden Schiffsmotoren hergestellt.

Ca 140 Jüdische Häftlinge kamen nach Bergen-Belsen. Eine Namensliste ist nicht bekannt.

KZ Außenlager Kamenz-Herrental

Dieses Lager gehörte zum KZ-Komplex Groß-Rosen.

In DER ORT DES TERRORS wird die Geschichte des Außenlagers wie folgt beschrieben:

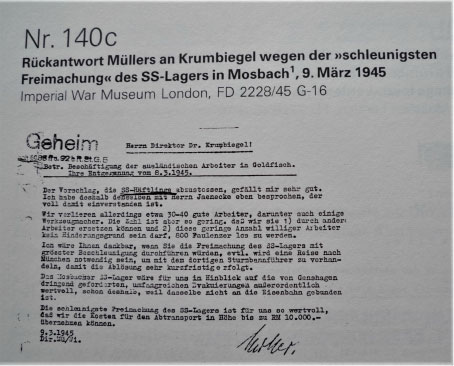

„Zum Schutz vor alliierten Luftangriffen und vor der näher rückenden Westfront verlagerte die Daimler-Benz AG im September 1944 ihre Produktionsstätte von Flugzeugteilen für die Wehrmacht von Colmar/Elsass nach Ostsachsen. Ein Teil der Produktion wurde unter dem Tarnnamen „Elster GmbH“ in einem leerstehenden Glaswerk in Kamenz untergebracht. Über 1.200 Zivil- und Zwangsarbeiter der Colmarer Belegschaft zogen mit nach Kamenz. Als zusätzliche Arbeitskräfte forderte Erich Weist, der Sonderbeauftragte der Daimler-Benz AG für die nach Ostsachsen verlagerten Betriebe, beim SS-WVHA KZ-Häftlinge an.“

120 hauptsächlich französische NN-Häftlinge waren nach Groß-Rosen deportiert worden. Am 26. Januar 1945 wurden 750 Häftlinge aus dem KZ Flossenbürg nach Kamenz überstellt. Von Urbès wurde ca. 70 „Arbeitsjuden“ nach Kamenz verlegt.

Hier gibt es noch erheblichen Forschungsbedarf:

- Über die Zivilkräfte aus Colmar müsste geforscht werden.

- Aus Urbès kam ein Teil der Maschinen.

- Laut Memminger Landgericht kam der Daimler-Benz-Werkschutz aus

Rzeszów, der dort eine üble Rolle gespielt hatte, nach Kamenz.

Die Existenzbedingungen der Häftlinge waren, wie überall, fürchterlich. Kranke wurden teilweise totgespritzt und in der Heizungsanlage der Glasfabrik verbrannt. Dieses Schicksal erlitten eventuell die „Arbeitsjuden“ aus Urbès. Das Verbrennungskommando wurde alle 14 Tage ausgewechselt und deportiert.

Das Schicksal diese Häftlinge ist unbekannt. (Es gibt auch einen Bericht, dass irgendwann die Arbeiter der Glasfabrik die Leichenverbrennungen in ihrem Ofen verhinderten.)

Am 8. Februar 1945 wurden die Maschinen demontiert und mit den Häftlingen nach Bayern, Ziel unbekannt, evakuiert. Das Lager wurde erst am 10. März nach Mauthausen und dann nach Dachau evakuiert. 690 überlebende Häftlinge erreichten am 16. März 1945 Dachau. Etwa 75 Häftlinge, die sich bei der Evakuierung im Krankenrevier befanden, wurden durch Injektionen getötet.

VERLAGERUNG DER SOGENANNTEN „ARBEITSJUDEN“

Sachsenhausen – Oranienburg

Sachsenhausen wurde im Sommer 1936 bei der Kleinstadt Oranienburg gegründet und hatte nach und nach 11 Außenlager. Das Außenlager Berlin-Lichterfelde bekam nach und nach viele weitere Außenkommandos. Höchstbelegung war am 20. April 1945 mit einer Häftlingszahl von 34.873, einschließlich der Außenlager. Berücksichtigt werden müssen dabei hohe Todesraten und auch Verlagerungen. Für die ´“Arbeitsjuden“ aus Rzeszów/Urbès spielte Sachsenhausen nur als Durchgangslager nach Neuengamme eine Rolle.

Konzentrationslager Neuengamme

Neuengamme wurde von Dezember 1938 bis Frühjahr 1940 als Außenlager von Sachsenhausen geführt. Die Stadt Hamburg suchte für das in den Strafanlagen Fuhlsbüttel liegende KZ einen Ersatz. Dies wurde dann das KZ Neuengamme. Dazu kamen dann 86 Außenlager. Häftlingszahl in Neuengamme ca. 100.000, ca. 50.000 kamen dabei ums Leben. Hier wurde auch eine Reihe von Widerstandskämpfer hingerichtet. Durch Gas (Zyklon B) wurden sowjetische Kriegsgefangene ermordet. Durch Todesmärsche gegen Kriegsende kamen viele Häftlinge ums Leben. (siehe auch WIKIPEDIA).

In Neuengamme wurde noch am 20. April 1945 ein furchtbares Verbrechen begangen: 20 für „medizinische Versuche“ bestimmte Kinder zwischen 5 und 12 Jahren wurden am Bullenhuser Damm ermordet, um die Verbrechen zu vertuschen (siehe Gedenkstätte Neuengamme).

Bedeutend für die Urbès-Häftlinge sind die Außenlager Braunschweig und Bremen (Blumenthal bzw. Schützenhof). Die Häftlinge aus Rzeszów/Urbès wurden, auf diese beiden Außenlager aufgeteilt. Die 70 Mann, die nach Kamenz verlegt wurden, kamen direkt von Urbès dort hin. Die Häftlinge aus Braunschweig verblieben bis Kriegsende im Lager Wöbbelin, die aus Blumenthal wurden nach Bergen-Belsen verlegt.

Rettung durch weiße Busse des Schwedischen Roten Kreuzes

In den letzten Kriegswochen versuchte Heinrich Himmler, zuständig für alle Konzentrationslager, seine Haut mittels eines Deals mit Schweden zu retten. Er vereinbarte, dass die Schweden mittels besonders gekennzeichneter Busse skandinavische Häftlinge aus KZs nach Malmö in Schweden zu holen. Auch zwei Lager des Natzweiler-Komplexes wurden angefahren: Vaihingen und Schömberg. Aus Bergen-Belsen wurde Heinz Rosenberg gerettet, der dies auch in seinen Erinnerungen „Jahre des Schreckens“ beschrieben hat. Heinz Rosenberg gehörte zu den 642 „Arbeitsjuden“, die aus Rzeszów nach Urbès deportiert worden waren. Leider kamen ein Busfahrer und etliche Häftlinge durch einen Tieffliegerangriff ums Leben. Die Häftlinge wurden im Schloss in Malmö (Malmöhus) untergebracht und, soweit es ging, gesund gepflegt. Nach der Rettung stifteten norwegische Häftlinge ein Denkmal aus Dank für diese Rettung. In Metallplatten sind viele Szenen aus dem KZ-Leben und Leiden eingraviert. In Malmö (vielleicht inzwischen in Lund) gibt es eine umfangreiche Ausstellung und ein Archiv über die geretteten Häftlinge. Kontakt zu dieser Aktion hält die Gedenkstätte Neuengamme.

Die weißen Busse retteten Häftlinge aus folgenden Konzentrationslagern:

- Neuengamme

- Friedrichsruh

- Ravensbrück

- Sachsenhausen

- Bergen-Belsen

- Buchenwald

- Theresienstadt

- Dachau

- Mauthausen

- Natzweiler, die Außenlager Vaihingen und Schömberg

Gerettete Häftlinge nach Nationen im Malmöhus: Insgesamt 1179

| Polen | 850 | Frankreich | 7 | Litauen | 3 |

| Niederlande | 119 | Griechenland | 4 | Russland | 2 |

| Belgien | 107 | Luxemburg | 4 | China | 2 |

| Rumänien | 25 | Spanien | 3 | staatenlos | 2 |

| Tschechien | 23 | England | 3 | Italien | 1 |

| Yugoslawien | 16 | USA | 3 | Ägypten | 1 |

| EJIFYLLT | 13 | Österreich | 3 | ||

| Ungarn | 12 | Deutschland | 3 |

KZ Neuengamme, Außenlager Bremen-Blumenthal

Entstand Ende August 1944, hatte im September 800 Häftlinge und lag direkt an der Weser. Die Häftlinge wurden in der Werft „Deschimag“ eingesetzt. Ein weiteres Kommando arbeitete am Bau von Turbinen für U-Boote. In Blumenthal waren u.a. etwas 170 Häftlinge jüdischer Herkunft. Dies könnten Häftlinge aus Urbès gewesen sein. Diese wurden Anfang April ins KZ Bergen-Belsen transportiert. (Siehe Heinz Rosenberg: Jahre des Schreckens).

Wie viele von ihnen durch das Schwedische Rote Kreuz nach Malmö gerettet wurden, muss noch überprüft werden. Heinz Rosenberg berichtet von einer grausamen Todesart: Der Deliquent wurde in ein Fass gesteckt, dies wurde bis zum Hals mit Wasser gefüllt. Über Nacht ließ die SS dieses Fass gefrieren.

Konzentrationslager Bergen-Belsen

Bergen-Belsen wurde in einem Gefangenenlager für belgische und französische Kriegsgefangene auf einem Truppenübungsplatz nördlich von Hannover errichtet. Geplant war es als Familienlager für Juden, die geeignet sein könnten als Geiseln oder zum Austausch für verfeindete Staaten zu dienen. Die Häftlinge, die dafür nicht geeignet erschienen, wurden nach Auschwitz deportiert. Zunächst wurden die für den Austausch Vorgesehenen gut behandelt. Als die Engländer Mitte April das Lager befreiten, lagen jedoch ca. 10.000 tote Häftlinge auf dem Boden. Diese Bilder sind weithin bekannt. Nach der Befreiung starben von ca. 50.000 Häftlingen nochmals 13.000 Häftlinge. Die Gesamtzahl der Opfer wird auf 50.000 geschätzt. (Siehe Band 7 der Reihe „DER ORT DES TERRORS2 VON Wolfgang Benz und Barbara Distel, ab S. 187. Aufsatz von Thomas Rahe.)

Am 2. Dezember 1944 kam von Auschwitz-Birkenau als neuer Kommandant Josef Kramer, der für die Ermordung von mehreren hunderttausend ungarischen Juden verantwortlich war. Bevor er nach Auschwitz kam, war er Kommandant von Natzweiler-Struthof. Dort hatte er unter anderem die Ermordung von 86 jüdischen Häftlingen durchgeführt, die für die Skelettsammlung des Prof. Hirth vorgesehen waren. Er wurde zum Tode verurteilt und hingerichtet, allerdings spielten dabei die Verbrechen in Natzweiler keine Rolle.

Heinz Rosenberg: „Die Grausamkeit und Brutalität der SS-Männer und -Frauen unter dem Kommando von SS-Hauptmann Kramer war unglaublich. Dieses große Lager war die unterste Hölle, es glich Treblinka, Auschwitz und Minsk. Die SS tötete, folterte und schlug die Gefangenen ohne irgendeinen Anlass, nur um ihre Macht zu beweisen und zugleich ihren Wahnsinn. Nur die Toten hatten Frieden, wer noch lebte, war in ständiger Gefahr.“

KZ Außenlager Kamenz-Herrental

Dieses Lager gehörte zum KZ-Komplex Groß-Rosen. In DER ORT DES TERRORS wird die Geschichte des Außenlagers wie folgt beschrieben:

„Zum Schutz vor alliierten Luftangriffen und vor der näher rückenden Westfront verlagerte die Daimler-Benz AG im September 1944 ihre Produktionsstätte von Flugzeugteilen für die Wehrmacht von Colmar/Elsass nach Ostsachsen. Ein Teil der Produktion wurde unter dem Tarnnamen „Elster GmbH“ in einem leerstehenden Glaswerk in Kamenz untergebracht. Über 1.200 Zivil- und Zwangsarbeiter der Colmarer Belegschaft zogen mit nach Kamenz. Als zusätzliche Arbeitskräfte forderte Erich Weist, der Sonderbeauftragte der Daimler-Benz AG für die nach Ostsachsen verlagerten Betriebe, beim SS-WVHA KZ-Häftlinge an.“

120 hauptsächlich französische NN-Häftlinge waren nach Groß-Rosen deportiert worden. Am 26. Januar 1945 wurden 750 Häftlinge aus dem KZ Flossenbürg nach Kamenz überstellt. Von Urbès wurde ca. 70 „Arbeitsjuden“ nach Kamenz verlegt.

Hier gibt es noch erheblichen Forschungsbedarf:

- Über die Zivilkräfte aus Colmar müsste geforscht werden.

- Aus Urbès kam ein Teil der Maschinen.

- Laut Memminger Landgericht kam der Werkschutz aus Rzeszòw der dort eine üble Rolle gespielt hatte.

Die Existenzbedingungen der Häftlinge waren, wie überall, fürchterlich. Kranke wurden teilweise totgespritzt und in der Heizungsanlage der Glasfabrik verbrannt. Dieses Schicksal erlitten eventuell die „Arbeitsjuden“ aus Urbès. Das Verbrennungskommando wurde alle 14 Tage ausgewechselt und deportiert. Das Schicksal diese Häftlinge ist unbekannt. (Es gibt auch einen Bericht, dass irgendwann die Arbeiter der Glasfabrik die Leichenverbrennungen in ihrem Ofen verhinderten.)

Am 8. Februar 1945 wurden die Maschinen demontiert und mit den Häftlingen nach Bayern evakuiert. Das Lager wurde erst am 10. März nach Mauthausen und dann nach Dachau evakuiert. 690 überlebende Häftlinge erreichten am 16. März 1945 Dachau. Etwa 75 Häftlinge, die sich bei der Evakuierung im Krankenrevier befanden, wurden durch Injektionen getötet.

KZ BRAUNSCHWEIG: HERMANN-GÖRING-WERKE

Diese Rüstungswerke hatten mit zunehmendem Kriegsverlauf und der Einziehung von Facharbeitern zur Wehrmacht einen immer größeren Bedarf an Arbeitskräften aus den Konzentrationslagern. Es wurde bereits im September 1942 beschlossen diesen Bedarf zu stillen. Als der Bedarf immer größer wurde, wurde auch auf Häftlinge aus dem Ausland, z.B. Polen zugegriffen. Die „Arbeitsjuden“, die im Herbst über Sachsenhausen und Neuengamme aus Urbès kamen, waren im Daimler-Benz-Werk Rzeszów in zwei Jahren zu Metallarbeitern angelernt worden und daher für die Granatenfertigung nutzbar. In welcher Größenordnung sie aus den ca. 460 Häftlingen für Braunschweig abgezweigt wurden ist bisher nicht genau bekannt.

Wenn wir davon ausgehen können, dass ca. 170 dieser Häftlinge nach Bremen-Blumenthal und ca. 70 nach Kamenz verbracht wurden, verbleiben demnach ca. 210. Schon vor dem Krieg, als hauptsächlich deutsche KZ-Häftlinge eingesetzt wurden, sind sehr schlechte Lebens- und Arbeitsbedingungen feststellbar – eben „Vernichtung durch Arbeit“. Die Produktivität war dementsprechend niedrig und ökonomisch nicht sehr sinnvoll.

Die Urbès-Häftlinge wurden in der Granatenproduktion eingesetzt. Da sie wussten, dass ihre Produkte gegen ihre Verbündeten eingesetzt wurden, überlegten sie ständig, wie sie die Produktion sabotieren konnten. Das kannten sie schon aus Polen beim Kontakt mit dem polnischen Widerstand. Es war natürlich lebensgefährlich, da der kleinste Fehler mit dem Tode bestraft wurde. *)

George Lucius Salton, ein Häftling aus Rzeszów, berichtet:

Es war Mitte Dezember 1944. Die Deutschen begannen über Weihnachten zu sprechen. Innerhalb des Lagers ließen Hunger, Leiden, Brutalität und Schmerz nicht nach.“ Er hatte jetzt jedoch Glück, da bei der Wache bekannt war, dass er sich gut mit Holz auskannte. Er kam in die warme Schreinerwerkstatt und musste für die Kinder der SS-Offiziere Weihnachtsgeschenke fertigen.

„Ich versuchte mir die Kinder (der SS-Väter) vorzustellen, blond und rotwangig, wie sie auf dem Schoß ihrer Väter spielten. Ich dachte an Belzec und Auschwitz, die Gaskammern und Feuergruben, und daran, dass keine jüdischen Kinder mehr am Leben waren. Ich hasste die deutschen Mörder und war wütend auf mich selbst, dass ich für eine zusätzliche Portion Suppe Spielzeug für die SS-Kinder machte. Tränen traten mir in die Augen, während ich die kindischen Bilder entwarf und um die unschuldigen jüdischen Kinder trauerte.“

Als es Frühling wurde, mussten er und seine Kameraden das Lager verlassen. Sie wurden, wie üblich, in Güterwagen transportiert. Viele waren, sofern sie noch lebten, sehr krank. So erreichten sie das letzten Außenlager von Neuengamme: Wöbbelin.

(Nächstes Kapitel)

- Von der italienischen Front ist bekannt, dass nicht jede abgefeuerte Granate explodierte. Somit haben KZ-Häftlinge durch ihre Sabotage alliieren Soldaten das Leben gerettet.

KZ AUSSENLAGER WÖBBELIN

Zwischen Wöbbelin und Ludwigsburg sollte Anfang 1945 ein neues Kriegsgefangenlager für amerikanische und englische Kriegsgefangene gebaut werden. Die Arbeit sollten KZ-Häftlinge aus dem KZ Neuengamme machen. Sie waren im Holzbarackenlager „Reihenhorst“ untergebracht. Als die Alliierten immer weiter vorrückten, wurden immer weitere Lager evakuiert, darunter auch die des KZ Neuengamme, auch Lucius Salton mit seinen Kameraden aus Urbès. Die Belegung wuchs auf über 4.000 Häftlinge an. Lucius Salton berichtet: Wir kamen in halbfertige Baracken, mussten auf dem schmutzigen Boden liegen, ohne Stroh und Decken. Die Wände bestanden aus rohen Ziegelmauern, darüber ein blankes Blechdach. Die SS stolzierte in ihren Uniformen und schlug brutal um sich.

Sein Freund Julek hatte starke Brustschmerzen und bat ihn, heißes Wasser zu besorgen. Bei der Suche kam er an einem Fenster vorbei. Jetzt sah er seit langer Zeit erstmals wieder sein Spiegelbild. „Ich bin ein Muselmann“, stellte er fest. „Ich bin sicher, dass ich nur noch wenige Tage zu leben habe.“ Als er an einem Lagerfeuer mit russischen Kriegsgefangenen vorbeikam, fragte er, ob er heißes Wasser bekommen könnte. Da sah er, dass sie Suppe kochten. In der Suppe schwamm Fleisch. Er fragte in einer Mischung aus polnisch und russisch: “Wollt Ihr mir ein bisschen für Zigaretten verkaufen?“ „Vier Zigaretten für eine halbe Schüssel“, antwortete er. „Was ist drin“, fragte ich, „Kartoffeln mit Fleisch“, antwortete einer. Er hatte nur zwei amerikanische Zigaretten, bekam dafür Suppe. Als er sie aß, stand ein anderer Häftling hinter ihm. „Was isst Du?“ fragte er mich. Kartoffeln mit Fleisch“, antwortete ich. „Menschenfleisch“, sagte er. „Wenn Du es nicht glaubst, zeige ich Dir die verstümmelten Leichen“.

Dann sollte das Lager geschlossen werde. Die Gehfähigen sollten marschieren, die anderen in einem Güterzug transportiert werden. Viele Schwerkranke blieben mit den Toten zurück. Irgendwann verschwanden die Wachen und irgendwann kamen die Amerikaner.

Wöbbelin wurde zum Sterbelager, da es kaum Lebensmittel und wenig Wasser gab. Als am 3. Mai amerikanische Soldaten kamen, fanden sie an der Waschbaracke 500 Leichen. (Siehe auch Wikipedia).

AUSSENLAGER NECKARELZ

Neckarelz war eines der Neckarlager (Neckarelz I und II, Neckargartach, Neckargerach, Asbach). Es lag 50 km südöstlich von Heidelberg und 80 km nördlich von Stuttgart. Es entstand durch die Verlagerung des Daimler-Benz-Flugzeugmotorenwerks von Genshagen bei Berlin nach Obrigheim am Neckar. Genshagen war am 6. März 1944 durch Luftangriffe stark beschädigt worden. Die Verlagerung wurde durch den „Jägerstab“ (siehe Kapital Urbès) organisiert. Die Produktion kam in eine Gipsgrube. (Siehe Benz Band 6, ab S. 135). Immer mehr Häftlinge wurden benötigt und kamen auch aus anderen Lagern, so aus Groß-Rosen, Sachsenhausen, Dachau und im August und September über 600 aus Urbès-Wesserling und aus Heppenheim. Am 29. März 1945 begann die Auflösung. Teilweise mussten die Häftlinge den Weg nach Dachau zu Fuß antreten, teilweise wurden sie mit Güterzügen transportiert.

KZ Natzweiler-Struthof, Außenlager St.Marie aux Mines / Markirch

Dieses Außenlager des KZ-Außenlagers Trostberg wurde als Außenlager zum Natzweiler-Komplex gezählt. Trostberg war ein KZ der SS, die dem BMW-Werk in München-Allach Häftlinge für die Rüstungsproduktion (BMW-Flugmotor 801) lieferte. Die entrichtete Gebühr hierfür bekamen, wie immer, nicht die Häftlinge, sondern die SS.Aus den gleichen Gründen, warum Urbès entstanden ist, wurde das Außenlager Markirch in einem Eisenbahntunnel untergebracht.

Im August 1944 wurden 816 Häftlinge gezählt (Steegmann S. 69). Ende August wurden nochmals zwischen 1.6000 und 1.800 Häftlinge eingeliefert. 96 % waren als politische Häftlinge eingestuft. Die Lebensdauer war etwa gleich lang wie bei Urbès, von März bis September 1944. Der Abtransport der Maschinen und Häftlingen verlief wegen Widerstandsaktionen überstürzt. Die Häftlinge kamen teilweise in die Neckarlager oder nach Dachau.

Das einzige authentische Foto einer Häftlingskolonne vom Lager Markirch zum Tunnel

Foto Gedenkstätte Natzweiler

Außenlager Heppenheim

Das Außenlager war vom 28.5.1942 bis zum 18.12.1942 dem KZ Dachau unterstellt, ab 1.7.1943 bis zur Auflösung im März 1945, dem KZ Natzweiler-Struthof. Die Häftlinge waren in den üblichen Baracken untergebracht, es gab keine Umzäunung des Lagers. Es waren politische Häftlinge aus Lothringen, kamen aus dem Zuchthaus Metz und aus dem Stammlager Natzweiler. Die höchste Belegung war etwas über 60 Mann. Die „Deutsche Versuchsanstalt für Ernährung und Verpflegung GmbH“ betrieb eine Trockenkonservenfabrik. Es wurden Trockengemüse und -Früchte für die Wehrmacht hegestellt. Daher litten die Häftlinge, wie in anderen Lagern, nicht an Hunger.

Die Häftlinge hatten die übliche Kluft an und wurden von der SS bewacht. Sie arbeiteten in zwei Schichten von je 12 Stunden. Am 22./23. März 1945 wurden die Häftlinge über das Außenlager Neckarelz nach Dachau deportiert (siehe auch Ernest Gillen). Die noch verbliebenen Häftlinge wurden am 27. März 1945 von den Alliierten befreit.

NATZWEILER-AUSSENLAGER SCHWINDRATSHEIM

Schwindratzheim ist eine kleine Gemeinde bei Saverne im Elsass. Von August bis Oktober 1944 befand sich in Schwindratzheim ein Außenkommando des KZ Natzweiler-Struthof. Etwa 600 Häftlinge leisteten für die geplante Evakuierung der Junkerswerke aus Straßburg. Sie mussten Wege in einem ehemaligen Gipsbruch herstellen. Im Oktober wurden die Häftlinge ins K-Außenlager Neckargartach (Neckaraußenlager, siehe auch Gedenkstätte Neckarelz). (Siehe Wikipedia).

Der Häftling Huber Könen kam Anfang 1943 ins Stammlager Natzweiler, im November 1943 nach Dachau und im März 1944 in das neue Außenlager Urbès.

Hubert Könen bei seiner Zeugenaussage zur Situation in Urbès:

„Ende Juni oder Anfangs Julie 1944 wurden 300 Häftlinge, darunter ich, per Bahn vom Lager Wesserling-Urbès nach Schwindratzheim bei Hochfelden zum Stollenbau für Daimler-Benz verlegt. Im Gipsbergwerk sollten die Häftlinge eine Werkhalle ausbauen.“

Die Arbeit wurde nie begonnen, denn im September, als die Front näherkam, wurden sie nach Neckargartach verlegt. Am 1.April begann dann der Marsch nach Dachau. Unterwegs konnte er mit 25 anderen Häftlingen flüchten und kehrte nach Neckargartach zurück.