AUFBAU DER PRODUKTION

DEUTSCHE BANK, DAIMLER- BENZ UND NSDAP

In Baden, Württemberg und im Elsass (und darüber hinaus) gab es an vielen Orten Produktionsstätten von Daimler-Benz, an denen Zwangsarbeiter und/oder KZ-Häftlinge arbeiten mussten. In Bezug auf die Rüstung betrifft das auchTeile des Natzweiler-Struthof-Komplexes. Der Motorenbau fand in Urbès und Colmar, Villé, Obrigheim mit Neckarelz statt, die Kfz-Produktion in Schirmeck, Gaggenau und Haslach im Kinzigtal.

In ihrem Werk DAS DAIMLER-BENZ-BUCH, herausgegeben von der Hamburger Stiftung für Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts, überschrieben die Autoren das erste Kapitel mit der Überschrift:

Eine Industriefiliale der Deutschen Bank.

Das kennzeichnet die Politik dieses Konzerns in der Entwicklung vom Automobilhersteller zum Rüstungskonzern. Hinzu kommt dann die Zusammenarbeit mit der NSDAP. 1886 erfinden Gottlieb Daimler in Stuttgart und Karl Benz in Mannheim unabhängig voneinander das Automobil. Wenige Monate vor der Gründung des Deutschen Kaiserreichs in Versailles, wird die Deutsche Bank gegründet, die sehr schnell nicht nur national, sondern auch international, einen rasanten Aufstieg vollzieht. 1914, zu Beginn des 1. Weltkriegs, gilt sie als die größte Bank der Welt.

Ihr gelingt es, ein Industriesyndikat zu bilden, d. h. große und wichtige Industriekonzerne sitzen gegenseitig in den Aufsichtsräten, so dass das maßgebende Kapital im Deutschen Reich eng verflochten ist. Die Deutsche Bank hat weltweit Beteiligungen, ihr gelingt auch die Übernahme von anderen Banken. Sie ist insbesondere im Metall- und Elektrobereich verankert, jedoch auch in der Chemieindustrie. Diese Kreuz- und Querverbindungen sind auch bei den angestrebten politischen und industriellen Zielen überaus nützlich.

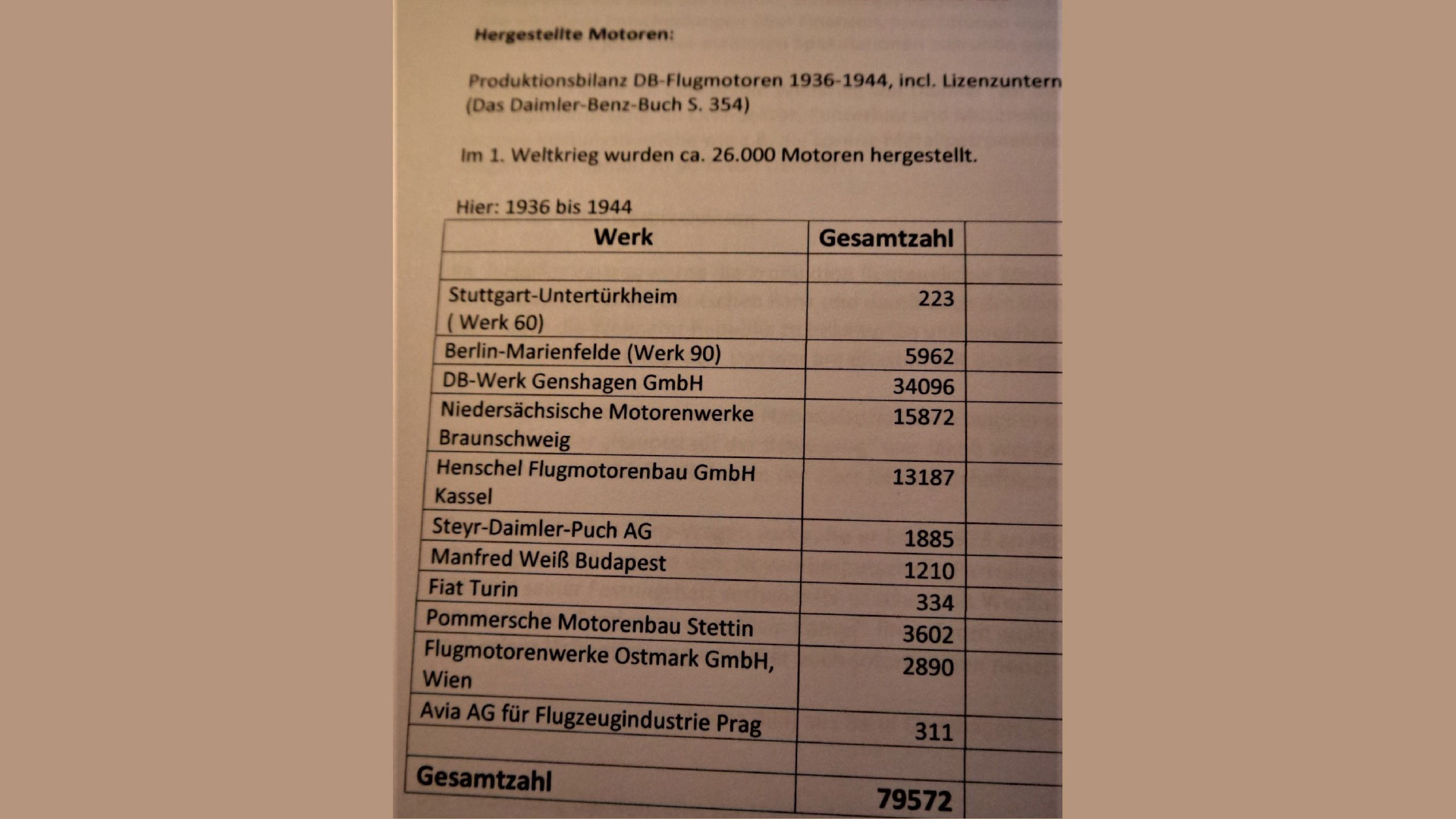

Daimler war schon vor der Fusion mit Benz und vor dem 1. Weltkrieg stark im Rüstungssektor tätig: Im LKW-, Panzer- und Motorenbau. Daran beteiligt waren auch weitere Rüstungsbetriebe, wie z. B. die Lorenz-Metallpatronenfabrik in Karlsruhe. Die Flugmotoren kamen zu 90 % von Daimler. Sowohl die Benz-Motorenwerke als auch Daimler, bis 1926 noch getrennte Firmen, machten grandiose Geschäfte. Sie lernten dabei, dass Rüstungsaufträge die größten Profitraten versprachen. Dies führte während des Krieges zu einem Konflikt mit dem Reichstag, in dem verschiedenen Abgeordneten exorbitante Preisforderungen für Fluggeräte auffielen. Der Krieg ging verloren und durch den Versailler Vertrag wurde unter anderem die Luftwaffe verboten. Dies hatte zur Folge, dass keine Flugmotoren mehr benötigt wurden. Der Verlust dieses lukrativen Marktes war eine Ursache dafür, dass sich Führungskräfte politisch betätigten – mit dem Ziel die Potsdamer Demokratie zu beseitigen. Ein politisches Ziel der Deutschen Bank, und somit des Konzerns, war es also, das Versailler Abkommen zu bekämpfen und eine Regierungsform zu forcieren, die den Konzernzielen entsprach.

Da durch die abgebrochene Novemberrevolution sämtliche reaktionäre Strukturen des Kaiserreichs im Staatsgefüge erhalten blieben und zu wenige demokratische Kräfte vorhanden waren, war die Grundlage für diese Ziele schon vorhanden. Hinzu kam die Uneinigkeit der Arbeiterbewegung. Führend in diesem Sinne der Beseitigung des Versailler Abkommens, war Emil Georg von Stauß, von 1926 bis 1942 Vorstandsmitglied der Deutschen Bank.

„Es gab nur wenige wichtige Unternehmer, die sich vor 1933 offen zum Nationalsozialismus bekannten, aber ab Winter 1930/31 profitierten die Nationalsozialisten von Einfluss und in manchen Fällen vom Geld der Mitläufer und anderer Wohltäter aus der Großindustrie, die über gute Verbindungen verfügten.

Die erste, quellenmäßig belegte Initiative von Seiten der Großindustrie, ging von Emil Georg von Stauß aus. Er war Direktor der Deutschen Bank und galt als rücksichtsloser Aufsteiger. Er gehörte der DVP (Deutschen Volkspartei) an und biederte sich 1930 der viel größeren NSDAP-Fraktion an.“

Aus dem Buch: Die Großunternehmer und der Aufstieg Hitlers – S. 174

Stauß hatte enge Verbindungen zu Hitler und war mit Göhring befreundet. Auf Rat von Göhring trat er nicht zur NSDAP über, sondern blieb in der DVP. Somit bestand eher die Möglichkeit, dass sich das bürgerliche Lager im Reichstag weiter nach rechts bewegte.

Einmalige Konstellation im neuen Konzern Daimler-Benz:

1926 erzwangen die Not und die Deutsche Bank die Fusion der beiden Automobilfirmen zur Daimler-Benz AG. Üblicherweise bestimmt in Unternehmen der Vorstand die Geschäfte. In der Daimler-Benz-AG war dies anders. Hier bestimmte der Aufsichtsrat die Richtung, der Vorstand dagegen war beratend tätig. Die Linie des Aufsichtsrats wiederum bestimmte die Deutsche Bank. Die Politik der Deutschen Bank passte sich nach der Machtübergabe an die Nazis im Januar 1933 schnell der Politik der Nazis an. Drei jüdische Vorstandsmitglieder verloren ihr Amt. Dem folgte die Arisierung jüdischer Betriebe und wie auch das Hinausdrängen der jüdischen Bevölkerung aus dem Wirtschaftsleben.

Bis zum Kriegsbeginn wurden nahezu alle Kontoguthaben und Depotwerte jüdischer Kunden an das Deutsch Reich abgeführt. Widerstand dagegen entwickelte sich nicht. Allerdings wurden zwei Direktoren der Bank 1943 wegen „defätistischer“ Äußerungen hingerichtet. Nach dem Anschluss von Österreich und Resttschechiens, und erst recht nach den Eroberungen von halb Europa, ergab sich dadurch ein riesiges Betätigungsfeld, besonders bei der Arisierung jüdischer Firmen. Die Deutsche Bank verkaufte z. B. 4.445 kg Gold von der Reichsbank an die Türkei. Wie nach dem Krieg festgestellt wurde, stammten 744 kg dieses Goldes von Opfern des Holocaust. Der NS-Staat musste der Deutschen Bank nicht erst sagen, was sie zu tun habe, umgekehrt auch nicht. In ihrer rassistischen Politik passten beide nahtlos zusammen. Dazu kam, dass die Bank riesige Gewinne einfuhr.

Profitmaximierung durch Rüstungsproduktion

Das Hauptgeschäft wurde im Rüstungssektor seit 1908 mit LKW gemacht, nachdem Paul Daimler 1904 bereits den ersten Panzerwagen der Welt konstruiert hatte. Seit 1910 kam der Bau von Großmotoren für U-Boote, Kanonenboote und Kreuzer hinzu. Besonders rasch entwickelte ab1908 sich das Flugmotorengeschäft. Ab 1914 stand die Daimler-Motoren-Gesellschaft im Zentrum der Rüstungsanstrengungen.

Der Umsatz stieg von 1913 mit 19,3 Mio. RM bis 1918 zu 306,3 Mio. RM. Die Firma trieb ihre Forderungen gegenüber dem Kriegsministerium immer weiter in die Höhe. Das fiel auch der gesamten Wirtschaftspresse auf. 1917 kam es zum ersten Massenstreik als den Arbeitern die große Diskrepanz zwischen ihren Löhnen und den Konzerngewinnen auffiel. SPD und Zentrum forderten im Reichstag einen Untersuchungsausschuss. Eine Untersuchungskommission des Reichstagsauschusses bemühte sich, Licht in das Dickicht der Selbstkostenkalkulation und der Profitverschleierung zu bringen. Im November 1918 setzte eine Amnestie das Strafverfahren außer Kraft.

Mit dem Waffenstillstandsabkommen war es erstmal mit der militärischen Rüstung zu Ende. Mit einer demokratischen Regierung war nicht zu erwarten, dass die Zustände wie unter dem Kaiser wiederkehren würden. Was jedoch aus den Profiten gelernt wurde war, dass nur mit einer Regierung, die Rüstung forderte, die alte Herrlichkeit und die Profite wieder zurückkehren würden. Somit reihten sich die Rüstungsbetriebe in die Reihe derer ein, die eine undemokratische Regierung installieren wollten.

Ein weiterer Untersuchungsausschuss sollte jedoch 1933 eine gewichtige politische Rolle spielen.

Am Ende der Weimarer Republik drohte der Reichspräsident Hindenburg in den Strudel eines Korruptionsskandals verwickelt zu werden. Es ging um die sog.“Osthilfe“ für ostelbische Junker, zu denen auch Hindenburg gehörte.

Rechtzeitig, bevor durch die steigende Konjunktur die Wahlaussichten der NSDAP weiter zu sinken drohten und der Untersuchungsausschuss seine Arbeit aufnehmen konnte, wurde Hitler von Hindenburg zum Reichskanzler ernannt. Zur Belohnung erhielt die Familie Hindenburg Ende 1933 ein Rittergut geschenkt. Somit konnten wieder gewaltige Gewinne erzielt werden. Das mithilfe von 25.000 KZ- und Zwangsarbeiterinnen. Von 1933 bis 1945 stieg der Rüstungsanteil von 26 auf 93 %. Von 1940 bis 1944 sank der Lohnanteil von 20 auf 15 %. 1940 beschäftigte DB 22 % der Belegschaft auf 1944 50 % KZ- und Zwangsarbeiterinnen.

(Das Daimler-Benz-Buch 1987 bei Hamburger Stiftung für Sozialgeschichte)

Die Haltung von Daimler-Benz

„Die Daimler-Benz AG unterstützte bereits ab 1931/32 die Nazibewegung durch Anzeigen, stellte ihr verbilligte Fahrzeuge und Leihwagen zur Verfügung. Daimler schaltete Anzeigen in Naziblättern, spendete großzügig an die Parteigliederungen, auch an die widerwärtige rassistische Stiftung “Ahnenerbe“.

Die vielseitige Bestechung war zu einer wechselseitigen Option geworden, zum Rückversicherungsvertrag.“

Aus: D-ein Rüstungskonzern im >tausendjährigen Reich<, 1987, Hrg.: Hamburger Stiftung für Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts Als Horch (lat. Audi) sich in das Fahrzeuggeschäft drängte, wandte sich Kissel mit der Deutschen Bank massiv gegen diese Konkurrenz. Dabei kam ihm entgegen, dass der Inhaber von Horch Jude war.

„Zwei Vorstandsmitglieder, Jakob Werlin und Wilhelm Kissel, waren schon 1933 Mitglieder der SS. Am 1. Mai 1933 traten gleich vier weitere Vorstandsanwärter der NSDAP bei, weitere Vorstandsmitglieder folgten bis 1934. Als sich der Vorstand 1937 sogar um eine korporative Aufnahme des gesamten Konzerns in die NSDAP bemühte, winkte diese ab.“

Kissel wurde Gruppenführer beim Persönlichen Stab des Reichsführers SS und Wirtschaftsbeauftragter des Führers für das deutsche Kraftfahrwesen und nicht zuletzt enger Vertrauter Hitlers. Er hatte jederzeit Zugang zum „Führer“. (S. 9 DB-Buch).

Diese enge Verbindung brachte dem Konzern gewaltige Rüstungsaufträge für Motoren (Luft und Wasser), Panzer, Torpedos, Geschütze, Kraftfahrzeuge usw. ein. Er vergrößerte seine Kapitalbasis um das Vierfache, während sich seine Umsätze in den 12 Jahren der Nazi-Herrschaft fast verzehnfachten. Von 1933 bis 1945 war der Rüstungsanteil an der Gesamtproduktion von 26 auf 93 % angewachsen. 1940 betrug der Lohnanteil am gesamten Umsatz rund 20 % und sank dann allmählich auf 15 % im Jahr 1944, während de facto die Zahl der Arbeitskräfte – vor allem die der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter sowie der KZ-Häftlinge – immer weiter anstieg. 1944 arbeiteten bei Daimler-Benz insgesamt 92 297 Personen, davon allein 46 349 „Fremdarbeiter“, , Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge.

Adolf Hitler und Daimler-Benz

„Die Verbindung von Daimler zum Nationalsozialismus begann schon recht früh. In München, der „Hauptstadt der Bewegung“ war Jakob Werlin, zunächst Verkäufer von Benz-Wagen, nach der Fusion von auch von (S. 110 Daimler-Benz-Buch). Bereits seit Beginn der 20er Jahre unterhielt er geschäftliche Beziehungen zu führenden Nazis.“

„Den ersten großen Benz-Wagen verkaufte er Ende 1923 an Hitler, der dafür kurz vor der Währungsumstellung und dem Novemberputsch die Parteikasse geplündert hatte.“

Schon während seiner Festungshaft nach dem Putsch in Landsberg verhandelte Hitler mit Werlin über seinen nächsten PKW, den er mit den Tantiemen aus „Mein Kampf“ finanzieren wollte. Er erhielt ihn sofort nach seiner Haftentlassung.

Daimler-Benz bis URBÈS

NSBO = Nationalsozialistische Betriebszellenorganisation

Nach dem Verbot der Gewerkschaften am 2. Mai 1933 und der Auflösung der Betriebsräte wurde die sogenannte DAF (Deutsche Arbeitsfront) gegründet, eine Zwangsorganisation, in der Unternehmer und Arbeitnehmer gemeinsam Mitglieder waren. Der Unternehmer war, nach dem Führerprinzip der Nazis, der Führer der Gefolgschaft (gleich Belegschaft) im Betrieb, wie Hitler der Führer der deutschen Nation war. Um dies durchzusetzen, wurde die NSBO (Nationalsozialistische Betriebszellenorganisation) eingeführt, der Arm der Nazipartei im Betrieb.

Somit wurden die Belegschaften der einzelnen Betriebe überwacht, ebenfalls die Stadtgebiete, in denen hauptsächlich Arbeiter wohnten. Sie verfügte über einen eigenen Geheimdienst. Jede Widerstandregung wurde gemeldet. Außerdem wurden sogenannte Rollkommandos von der DAF in Zusammenarbeit mit der Gestapo oder notfalls der SA oder SS gebildet, die massiv in Betriebsabteilungen auftraten, in denen sich Widerstand bildete. Die Arbeiter wehrten sich durch Flugblätter und illegale Betriebszeitungen wie z. B. die Zeitschrift „Roter Mercedes“ in Untertürkheim. Es kam zu Verhaftungen und Hinrichtungen, z. B. in Mannheim und Berlin-Marienfelde.

Weitere Informationen finden Sie im Daimler-Benz-Buch: Schlüsseldokumente zur Konzerngeschichte oder auch bei der VVN, Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten oder den Gewerkschaften, besonders der IG Metall.

UNTERTAGEVERLAGERUNG DER RÜSTUNGSPRODUKTION

1943 war der Krieg militärisch schon lange verloren. Alles, was jetzt noch von den Nazis unternommen wurde, verlängerte den Krieg nur noch, um die zu erwartende Bestrafung der verbrecherischen Regierung durch die Kriegsgegner, so lange wie möglich hinauszuschieben.

Dieser Krieg war vom ersten Tag an ein Verbrechen mit Millionen unschuldiger Opfer. Es war ein „Weltanschauungskrieg“.

Bei allen Darstellungen muss daran erinnert werden, dass das Hauptziel der Nazis die Vernichtung der angeblich „jüdisch-bolschewistischen Weltherrschaft“ war, um sie durch die eigene Weltherrschaft zu ersetzen. Die Ausbeutung und Ermordung der Häftlinge wurden bis zum letzten Kriegstag fortgesetzt. Im Laufe des Jahres 1943 verlor die deutsche Luftwaffe den Kampf um die Luftüberlegenheit. Städte wurden pausenlos bombardiert, gezielt wurde die Rüstungsproduktion angegriffen.

Am 17. und 18. August 1943 wurde Peenemünde, wo die „Vergeltungswaffen“ V 1 und V 2 entwickelt und produziert wurden, massiv bombardiert. Daher wurde dieses Projekt im September 1943 nach Mittelbau-Dora im Harz unter Tage verlagert. Bei der Produktion der Raketen verloren 20.000 Häftlinge ihr Leben. Um der Luftüberlegenheit der Alliierten etwas entgegensetzen zu können, stieg der Bedarf an Jagdflugzeugen und daher somit auch an Motoren. Außerdem wurden von den Alliierten immer mehr Jagdflugzeuge abgeschossen:

Beispielsweise verlor die deutsche Luftwaffe vom 22. Juni 1941 bis 31. Dezember 1943 15 .000 Jagdflugzeuge, im Februar und März 1944 2.000.

Trotz der Steigerung der Produktion von Jagdflugzeugen von 1.638 im vom März 1944 auf 3.378 im September 1944 konnten die Verluste nicht aufgeholt werden. (Quelle: Groehler: Geschichte des Luftkriegs, Berlin/DDR)

Am 6. März 1944 wurde das Daimler-Benz-Werk Genshagen bei Berlin bombardiert. Hier befand sich die Zentrale der Motorenproduktion mit den Motoren 605 für das Jagdflugzeug Messerschmidt 109 und weitere Flugzeuge.

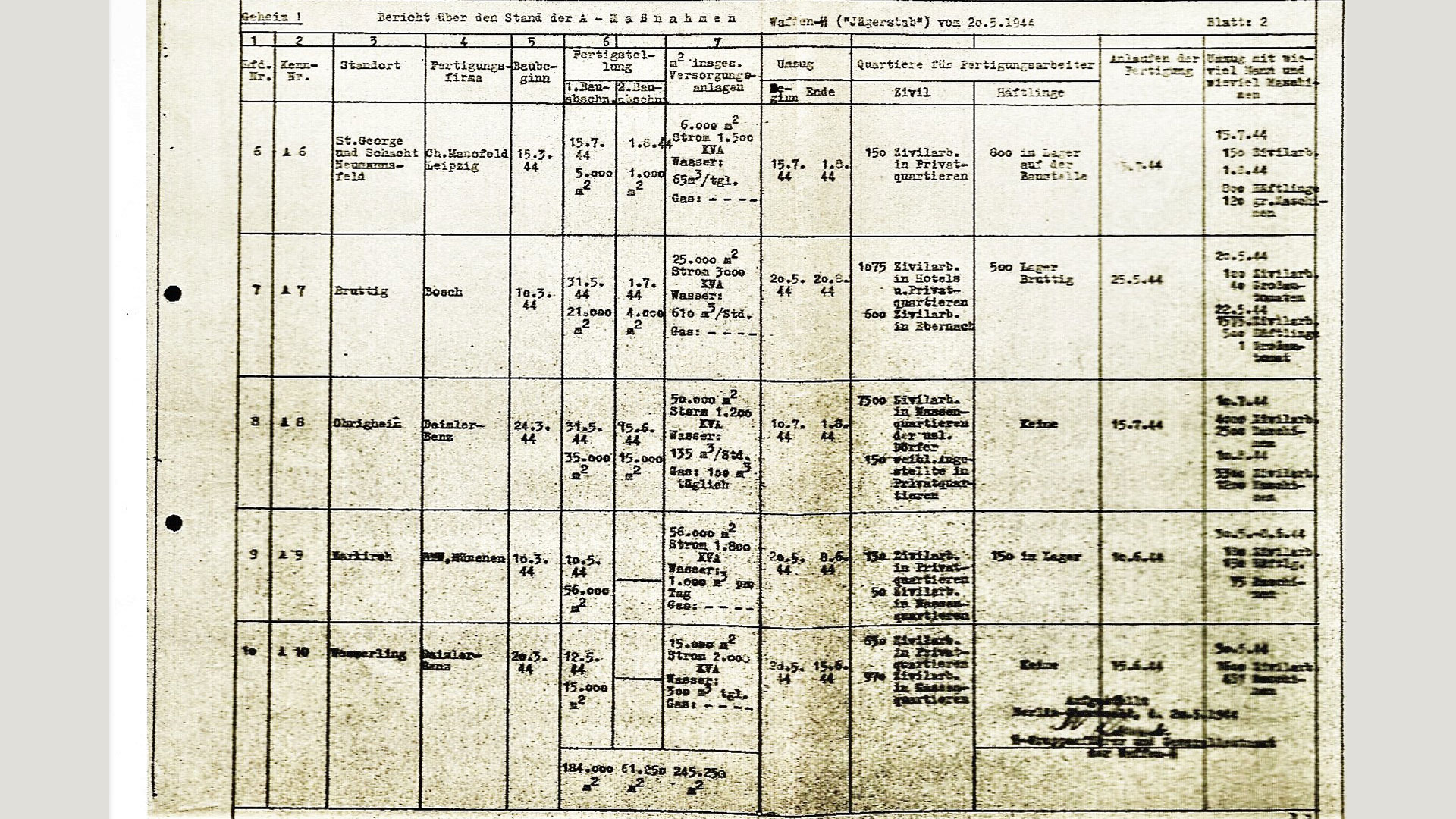

Auf Anordnung von Albert Speer wurde am 1. März 1944 ein sogenannter Jägerstab zur Steigerung der Produktion von Jagdflugzeugen und V-Raketen gegründet. Ziel war die Untertageverlagerung der Produktion von Flugzeugmotoren in vorhandene bombensichere Stollen und Tunnels, später der Neubau von riesigen unterirdischen Anlagen.

Die Leitung hatten:

Reichsminister Speer und Generalfeldmarschall Milch.

Der Reichsführer-SS Heinrich Himmler stellte „Schutzhäftlinge“ in ausreichendem Maße als Hilfskräfte für Bau und Fertigung. Ab August 1944 wurde der Jägerstab durch einen „Rüstungsstab“ ersetzt, unter den dann sämtliche Rüstungsaufgaben fielen.

In Baden und dem Elsass fielen folgende Produktionsstätten unter das Programm des Jägerstabs:

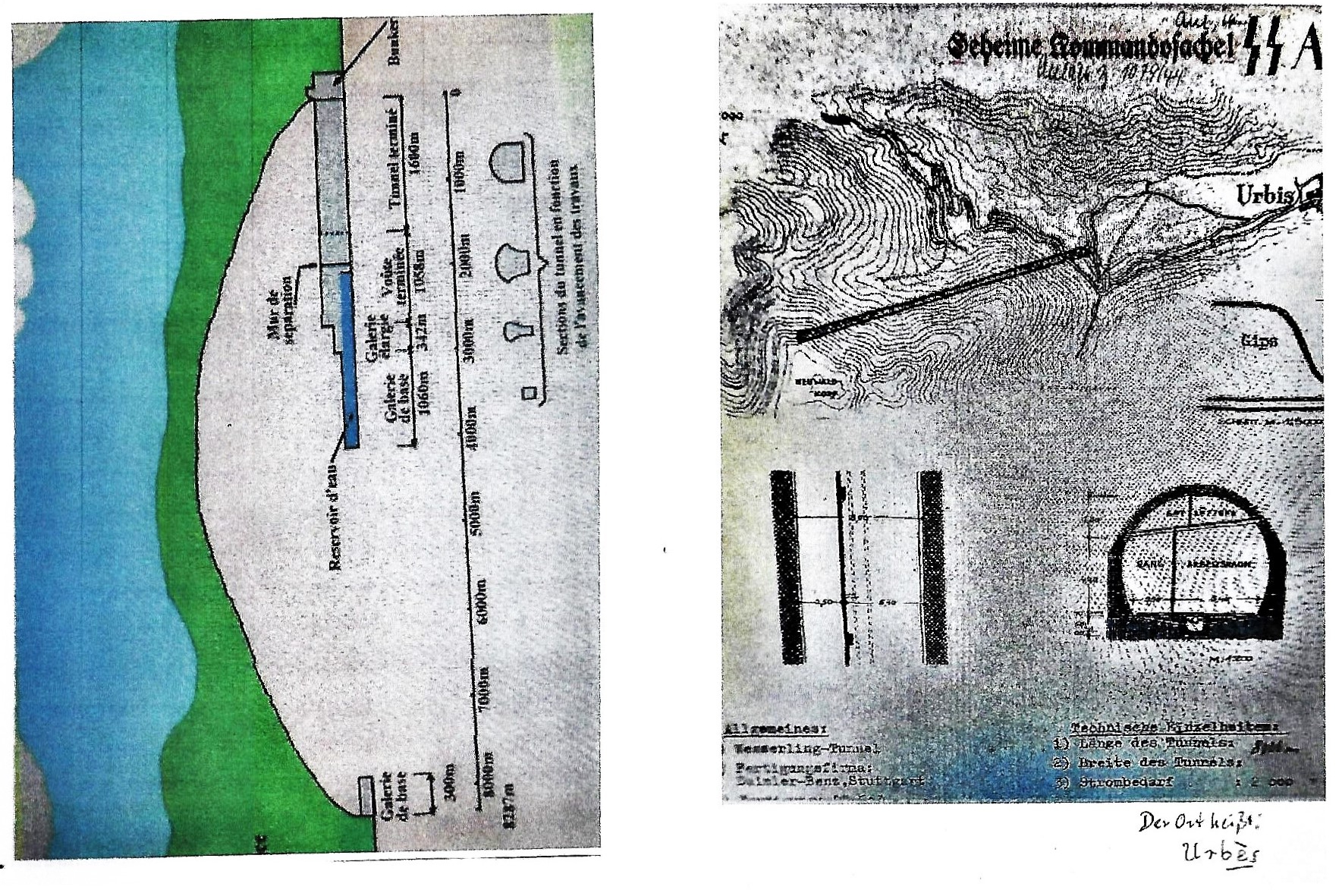

- Für Daimler-Benz: Urbès-Wesserling (Deckname Kranich), und Neckarelz, insgesamt = neun Lager (Deckname Goldfisch Fertigung von Flugzeugmotoren 605 an beiden Standorten,

- Für BMW: St. Marie aux Mines (Markirch – Deckname Kiebitz): Motorenproduktion s. o.,

- Für Daimler-Benz Haslach im Kinzigtal (Deckname Barbe), LKW-Fertigung,

- Für Bosch (Deckname Zeisig) Kochem-Bruttig-Treis, Zünderfertigung

- Für Messerschmidt Vaihingen Enz, Fertigung von Strahlenjägern,

- Für Messerschmidt Leonberg, Fertigung von Tragflächen für Strahlenjäger.

Hochwald/Elsass: Eine weitere Verlagerung wurde in einem der Maginotlinie bei Hochwald bei Biche (Nr. 311 „Nelke“) eine Fertigung aus Untertürckheim und Genshagen geplant. Vorgesehen war die Fertigung mit 350 Arbeitskräften. Der Plan konnte nicht ausgeführt werden. Der Schwerpunkt dieser Website liegt auf dem Tunnel von Urbès-Wesserling. Für alle der Rüstungsindustrie boten sich Tunnels an. Die Verantwortung für die Errichtung dieser Produktionsstätten übernahm die SS, auch wenn die betroffenen Industriebetriebe darüber nicht immer erfreut waren.

Auf Veranlassung von Heinrich Himmler wurde als Leiter dieser Projekte der SS-Gruppenführer Dr. Ing. Hans Kammler bestimmt.

Was für ein Typ dieser SS-Verbrecher war, kennzeichnet folgende Begebenheit:

Nach einem Aufruhr im Messerschmitt-Werk Erla-Leipzig im Frühjahr 1944 empfahl Kammler dem Jägerstab seine übliche Praxis, 20 bis 30 Unruhestifter herauszusuchen und aufzuhängen. „Seitdem sie hängen, ist alles wieder in Ordnung gekommen“. Diese Wortwahl legt eindeutig nahe, dass die Leichen zur Abschreckung hängen gelassen wurden. (Siehe O. Gröhler, Geschichte des Luftkrieges 1910 bis 1980, Berlin [(DDR]), 1981, S. 415. und, siehe auch Ökonomie der Zerstörung von Adam Tooze). In einem anderen Fall im gleichen Konzern wurden nach einem Streik 200 Häftlinge erschossen, 80 schwer verwundet, 20 konnten fliehen.

Alle obengenannten Fertigungsstätten unterstanden dem KZ-Komplex Natzweiler-Struthof, dem insgesamt bis zu 70 Kommandos mit unterschiedlichen Aufgaben unterstanden.

Die Täter:

Albert Speer verteidigte sich vor dem Internationalen Gerichtshof in Nürnberg geschickt. Obwohl er für die ermordeten KZ-Häftlinge und das Schicksal der Zwangsarbeiter eine erhebliche Schuld auf sich geladen hatte, erhielt er nur 20 Jahre Zuchthaus. Während dieser Zeit bereitete er seinen medialen Aufstieg nach der Haft vor, er galt als „Edelnazi“.

Fritz Sauckel war verantwortlich für 13 Millionen Zwangsarbeiter, die in Deutschland für den „Endsieg“ unter unsäglichen Bedingungen arbeiten mussten. Durch die miserable Behandlung und die unzureichende Ernährung kamen sehr viele ums Leben. Er wurde zum Tod durch den Strang verurteilt und hingerichtet.

Hans Kammler war ab 1943 für die Untertageverlegung in vielen Gebieten, u. a. in (Thüringen, in den Alpen (Mauthausen-), und in Schlesien verantwortlich. Sein Schicksal ist ungeklärt. Die Vermutungen gehen von Selbsttötung bis zur Kooperation mit der US-Rüstungsforschung. Heinrich Himmlers Rolle als Leiter der Polizei und Gestapo sowie der SS und somit der Konzentrationslager sorgte stets für auf Bestellungen der Industrie für genügend KZ-Arbeiter. Dem Gericht entzog er sich durch Selbsttötung.“

Aus: Geschichte des Luftkrieges, Militärverlag der DDR 1981

TABELLE PLANUNG FÜR A7 BIS A10

GESCHICHTE AUS SICHT DER HÄFTLINGE

ERNEST GILLEN – HÄFTLING IN MEHREREN GEFÄNGNISSEN UND LAGERN

Die Berichte und Interviews des luxemburgischen Widerstandskämpfers Ernest Gillen dienen uns als Zeugnis für die gesamte Existenz des KZ-Außenlagers Urbès-Wesserling im Thurtal in den Vogesen, da er von Anfang an dabei war.

Der vorliegende Text lehnt sich an den Inhalt verschiedener Interviews an.

Ziel ist es, so viele Biografien wie möglich zu veröffentlichen. Dabei wird nicht nur die Zeit in Urbès berücksichtigt, sondern das Leben und Leiden davor und danach bis zur Befreiung – sofern die Häftlinge sie erlebt haben. Im KZ-Komplex Natzweiler-Struthof mit seinen 70 Kommandos war das Überleben, bei einer Sterberate von 40 %, ein Glücksfall.

Hier sein Bericht:

Ernest Gillen wurde am 19. März 1921 in Haller/Luxemburg geboren. Nach dem Schulabschluss konnte er nicht studieren, da er nicht auf eine deutsche Universität wollte. Er arbeitete ein paar Monate ohne festen Beruf, als kaufmännischer Lehrling in einer Getreidehandlung. Als die Nazis Luxemburg besetzten, trat er der Widerstandsbewegung LPL („Letzebuerger Patriote Liga“) bei. Die Gruppe fertigte Flugblätter gegen die Besetzung an, stellten Flüchtlingen falsche Papiere aus, besorgten Lebensmittel für versteckte Luxemburger usw.

Am 16. April 1942 wurde Ernest Gillen verhaftet und kam mit zwei Genossen in die Gestapozentrale, anschließend in das Gefängnis Luxemburg-Grund. Nach drei Tagen wurde er ohne Prozess in das SS-Sonderlager Hinzert bei Trier deportiert. Dort erlebte er die Brutalität der SS-Schergen: Misshandlungen, unmenschliche Verhöre, Zwangsarbeit und Hunger. Kurzfristig kam er ins Gefängnis Wittlich, dann im Oktober 1942 wieder nach Hinzert, nach drei Wochen wieder nach Wittlich. Am 28. Januar 1943 kam er in das in das KZ Natzweiler-Struthof.

Dort musste er harte Arbeit im Straßenbaukommando verrichten. Außerdem musste er miterleben, wie die SS-Schergen Mithäftlinge misshandelten, verprügelten, folterten und auf grausame Weise töteten. Am 2. März 1944 wurde er mit 300 anderen Häftlingen ins KZ Dachau verlegt. Die Lebensbedingungen waren schrecklich. In Quarantäne mussten bis zu 300 Mann einen Raum teilen, der nur für 100 vorgesehen war.

« Ich war 13 Monate, in Natzweiler. Und dann kam ich Ende Februar 1944 nach Dachau. Wir kamen da zu 300 Mann aus Natzweiler, alle Nationalitäten. In Dachau sind wir bloß ein paar Wochen geblieben bis ca. 20. März 1944. Wir waren dort ständig im Quarantäneblock. Und von dort wurde dann eine Auslese gemacht für einen Transport. Darin waren wieder 80 bis 90 % der Leute, die aus Natzweiler gekommen waren. Und dieser Transport kam dann schließlich nach Wesserling. … Das wussten wir natürlich in diesem Augenblick nicht, dass das ein Nebenlager von Natzweiler war. Wir wussten aber durch die Städtenamen auf der Durchreise in etwa, wo wir waren. Ich war beim ersten Transport, der dort ankam. … »

Am 21. März 1944 erfuhren sie dann, wohin sie kamen: zum Tunnel von Urbès.

Zugänge nach Wesserling

« Der erste Transport mit 300 Häftlingen und der zweite mit 200 kamen von Dachau. Das weiß Gillen aus Gesprächen mit anderen Häftlingen. Der dritte ist von Majdanek gekommen. Das ist ein ganz großer Transport gewesen, der in der Gegend von Straßburg aufgeteilt wurde. Da ging ein Teil nach Markirch und der andere Teil kam nach Urbès. Das sind ca.1.000 Leute gewesen. Damit waren dann Anfang April 1.500 KZ-Häftlinge in Urbès. »

Zu diesem Zeitpunkt waren, jedenfalls nach Wissen von Gillen, noch keine Arbeiter von der Daimer-Benz AG da.

« Von den 1.500, die schon bei uns in Urbès waren, kamen 500 von den ersten Transporten. Da waren 200 bis 250, die schon vorher in Natzweiler gewesen waren. Aber der größte Teil hatte keine persönlichen Kontakte dorthin, was wichtig war, wenn man als Kranker dorthin geschickt wurde. »

Die Häftlinge

« … Die KZ-Häftlinge setzten sich zusammen aus überwiegend Polen und Russen, darunter auch Litauer, zahlreiche Griechen und Italiener, weiterhin Jugoslawen, nur etwa 20 Franzosen, 4 Luxemburger, etwa ein Dutzend Deutsche. Die Häftlinge trugen typische Häftlingsbekleidung. Das Schuhwerk war nicht zu fassen, wir haben Holzschuhe gehabt. Unser Kommandant hat sich doch bemüht, neue zu erhalten, wenn die alten kaputt waren.»

Aufbau des Lagers

« Wir waren zuerst in einem Vereinslokal, in einem Versammlungslokal untergebracht, … drei oder vier Tage … Und direkt am folgenden Tag wurde begonnen mit dem Bau des Lagers. Nicht, wie ich irgendwo [Material Brüssel] gelesen habe, das Lager habe bereits bestanden. Das stimmt nicht. Das Lager haben wir aufgebaut. Und als zwei oder drei Tage später die nächste Gruppe KZ-Häftlinge kam, da standen bereits zwei oder drei Baracken, die fertig aufgebaut waren. Und bis das ganze Lager fertig war, das dauerte eine Woche oder 14 Tage. Das war eine ganz kurze Geschichte ».

Die Arbeit

Gillen war nur im Bau des Verlagerungswerks „Kranich“ eingesetzt, weder in der Montage und Demontage der Maschinen noch in der Produktion. Dafür waren die jüdischen KZ-Häftlinge zuständig.

Daimler-Benz

« … Wir wussten von Anfang an, dass wir da eine Fabrik einrichteten. … Nach ein paar Tagen, würde ich sagen, war das bekannt. Aber welche Fabrik da reinkommt, das kam viel später … Ich denke doch, dass in der Hälfte von der Zeit – also um Juni/Juli 1944 – durchsickerte, dass die Fabrik von Daimler-Benz kam. Der Name von Daimler-Benz – die Buchstaben DB – haben wir gesehen. … »

Aufbau Verkehrsinfrastruktur vor dem Tunnel zweite Märzhälfte

Beschreibung des Lager- und Baustellenaufbaus durch die ersten 500 Häftlinge Ende März 1944: Am Lager selbst, da waren bloß ein paar hundert Leute, die dort arbeiteten. Der Rest, 200, später dann 400, die kamen direkt oben an den Tunnel. Und die erste Aufgabe war, einen Zugang zu machen, um einen Kreisverkehr zu ermöglichen. Der Bahndamm, der zum Tunnel führte, war auf einer gewissen Höhe, aber nicht auf der definitiven Höhe. Der wurde aufgeschüttet mit dem Material, das aus dem Tunnel herausgebracht werden sollte. Zum Teil bestand der bereits. Wir machten aus einer Entfernung von einem halben Kilometer, ungefähr von der Talsohle bis auf die Höhe vom Tunnel, der war etwas höher als das Tal … Das ging dann am Bahndamm hoch. Und das mussten wir dann auf Niveau bringen. Das war die erste Arbeit, die wir gemacht haben. Das hat auch so 8 bis 14 Tage gedauert. Die Straße und die Straßendecke, das war alles bloß ganz rudimentär. Es wurde dann noch eine Anfangsstraße, und die Camions konnten dann hinauffahren bis zum Tunnel und am Tunnel konnte man dann links abbiegen und dann unter dem Tunnel, unter dem Bahndamm, wieder zurückfahren, also eine andere Strecke. Die Straße war eng, das genügte auch für eine Richtung. Und die andere [wegführende] Straße, die bestand bereits … »

Vorbereitungs- und Infrastrukturarbeiten bis etwa August 1944

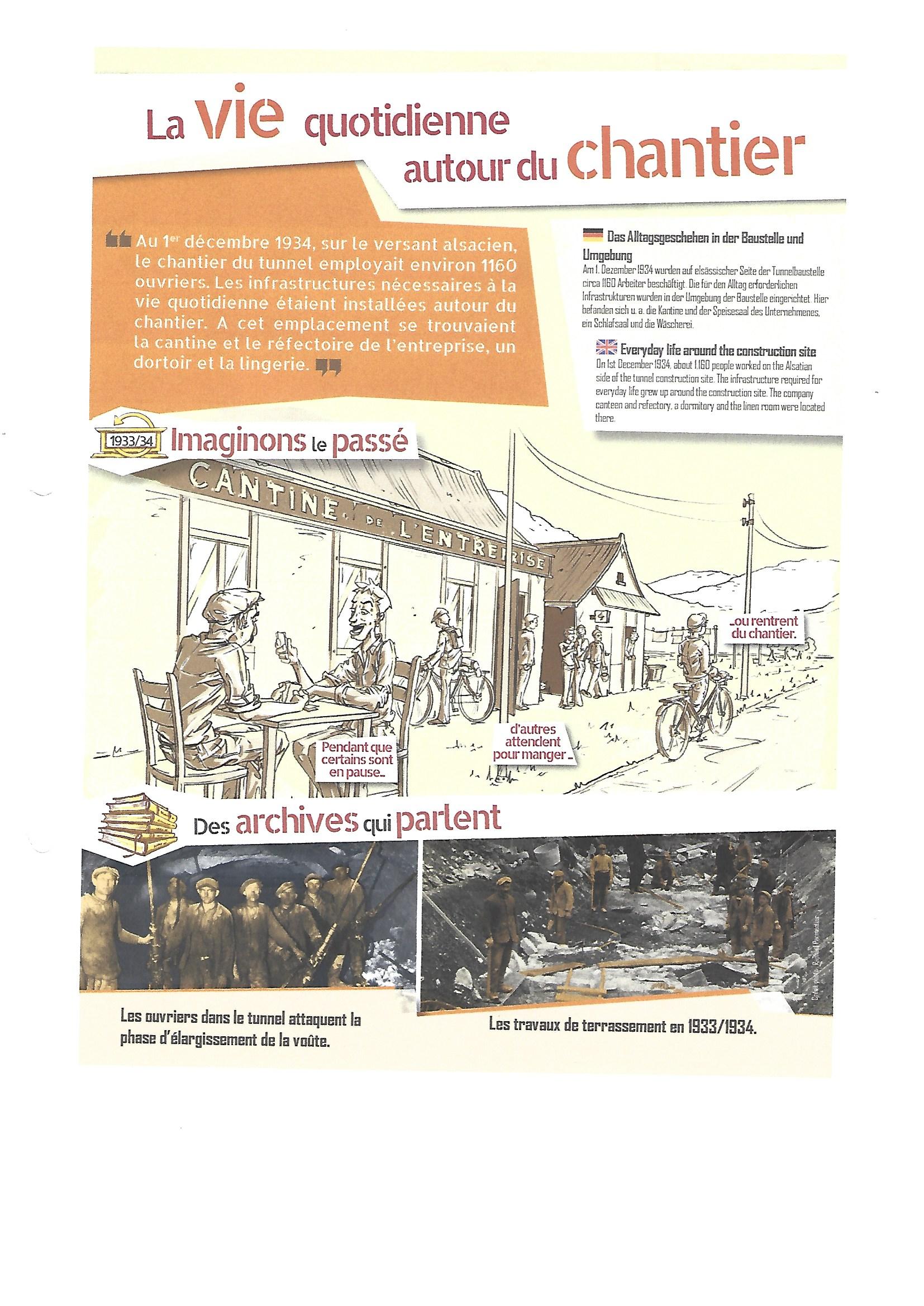

« Bis September haben wir bloß die Vorbereitungsarbeiten gemacht und die Infrastrukturarbeiten. Ich glaube, dass in der zweiten Hälfte von August die ersten Maschinen kamen. Bis dahin arbeiteten also nur KZ-Häftlinge (1.500 Mann) und einige Vorarbeiter auf der Baustelle.

Die Aufseher, das sind alle Zivilarbeiter, zivile Handwerker gewesen, größtenteils Elsässer. Das sind verschiedene große Firmen gewesen. Ich habe nie direkt für Daimler-Benz gearbeitet, bloß indirekt durch diese Firmen. Da war eine ganz große Firma, die als Generalunternehmer fungierte. Die beschäftigten auch fast 90 % der Häftlinge. Die hatten auch eine größere Anzahl von zivilen Arbeitern und Handwerkern. Daneben bestanden auch verschiedene andere Unternehmen, die dort ihre Filialen aufgeschlagen hatten, unter anderem die AEG. … Die haben auch ab den ersten Tagen mitgearbeitet.

Am ersten Tag, als wir ankamen, wurden die Fachleute herausgesucht, und man fragte unter anderem auch nach Elektrikern und Mechanikern und verschiedenen anderen Handwerksberufen. Ich habe was von elektrischen Sachen verstanden. Ich versuchte immer eine Beschäftigung zu haben, die möglichst wenig schwer war. Eine Handwerksarbeit war immer noch angenehmer als eine Nichthandwerksarbeit. … Ich hatte aber doch nicht den Mut, mich als Elektriker auszugeben, weil wir kannten doch diese Tricks vonm der SS, die uns auf diese Art und Weise lockten. Wenn man sich für einen leichten Job meldete, wurde einem ein schwerer zugewiesen. Wir dachten, was macht man hier als Elektriker? Ich habe mich nicht gemeldet, ein Landsmann tat es wohl, und als er abends zurückkam, dann sagte er: ich arbeite tatsächlich als Elektriker. Dann wollte ich das auch probieren, aber das ging dann nicht mehr. Ich habe dann später eine andere Lösung gefunden. Noch besser. Es wurden tatsächlich vom ersten Tag an verschiedene Handwerker gesucht, Schlosser. »

Gillens Einsatz im Unternehmensbüro

Gillen hatte das Glück gehabt, in einer Baracke vor dem Tunnel zu arbeiten: «Ich arbeitete in einem Büro von dem größten Unternehmerführer und da konnte ich Unterredungen des SS-Stabs, von der ganzen Baustelle hören, wenn die eine Unterredung hatten mit dem Firmenleiter. Die konnte ich da mithören. Die sagten natürlich nicht alles, aber es kam doch manches durch. »

Gillen arbeitete etwa 12 Stunden täglich, von etwa 6 bis 18 Uhr, zeitweise war auch 3-Schicht-Betrieb zu 8 Stunden. Zu Mittag war eine halbstündige Essenspause.

Zwei aufeinanderfolgende zivile Firmen- bzw. Bauleiter

« Der erste Firmenleiter war ein Elsässer, der hat uns alles gesagt. Das war eine Art Solidarität, er arbeitete nur gezwungenermaßen für die Deutschen. Der ist auch nicht lange geblieben. Der erhielt Vorwürfe, dass er uns nicht mehr zur Arbeit antrieb. Dann kam es zu schweren Auseinandersetzungen, und ich wurde Zeuge davon. Der Firmenleiter hat gesagt: ich bin nicht einverstanden, das bringe ich nicht fertig, ich will das nicht machen. Der andere wollte ihn zwingen, und da sagte er: nein, ich lasse mich auch nicht zwingen. Er demissionierte dann. Nach ein paar Wochen kam ein deutscher Firmenleiter, es war ja eine deutsche Firma. Dann wurde es härter. Aber das war doch nicht so außergewöhnlich. Ich habe dann auch später mit ihm Kontakt gehabt, denn man hat die Leute auch etwas näher kennengelernt, auch seine Mitarbeiter, die anderen Zivilleute, die auch ins Büro kamen. Dann haben wir herausbekommen, dass dieser Deutsche doch bloß seine Arbeit machen wollte, dass er nicht die Mentalität hatte, uns schinden zu wollen, er hatte eine Arbeit zu leisten, mit Mitteln, die verteidigt werden können. Er hat selbst immer gesagt: ich bin Offizier gewesen. Man kann ihm wirklich keinen groben Fehler vorwerfen. »

Der Ausbauzustand des Tunnels

« Der Tunnel war ausgebaut etwa 1.200 Meter Länge. Ein Teil war weit genug ausgebaut, dass er die Fabrik nicht mehr störte, da brauchten keine weiteren Arbeiten gemacht werden. Die Seitenmauern waren da schon aufgebaut bis auf eine gewisse Höhe, während auf dem ersten Teil die ganze Bogen… ausgebaut war. Der dritte Teil war bloß teilweise vorgetrieben, da mussten noch Brech- und Bohrarbeiten gemacht werden. … Wir sprechen nur von der Tunnelseite von Urbès. Der erste Teil, der 1.200 Meter lang war, war voll ausgebaut, im zweiten Teil standen bloß die Seitenmauern, im dritten Teil war nur ein Teil ausgebohrt und wurde dann weiter bis auf eine bestimmte Größe ausgebaut.

Dann gab es noch einen Teil des Tunnels, der nicht weiter benutzt wurde, der ging noch weiter. Da wurde nicht viel gearbeitet, da wurden bloß kleine Arbeiten gemacht. Am Ende dieses Teils wurde zugemauert, da war eine Tür, die natürlich verschlossen war. Da war keine Möglichkeit, da rein zu kommen. Wir hatten keine Ahnung, wie es weiter ging, das war ein dunkles Loch. Das war fest verschlossen. … Ich habe später gehört: da soll ein Richtungstunnel bis zur anderen Seite des Tunnels sein. Der sei so hoch wie ein Mann. Aber für dieses Gerücht habe ich keine Bestätigung. »

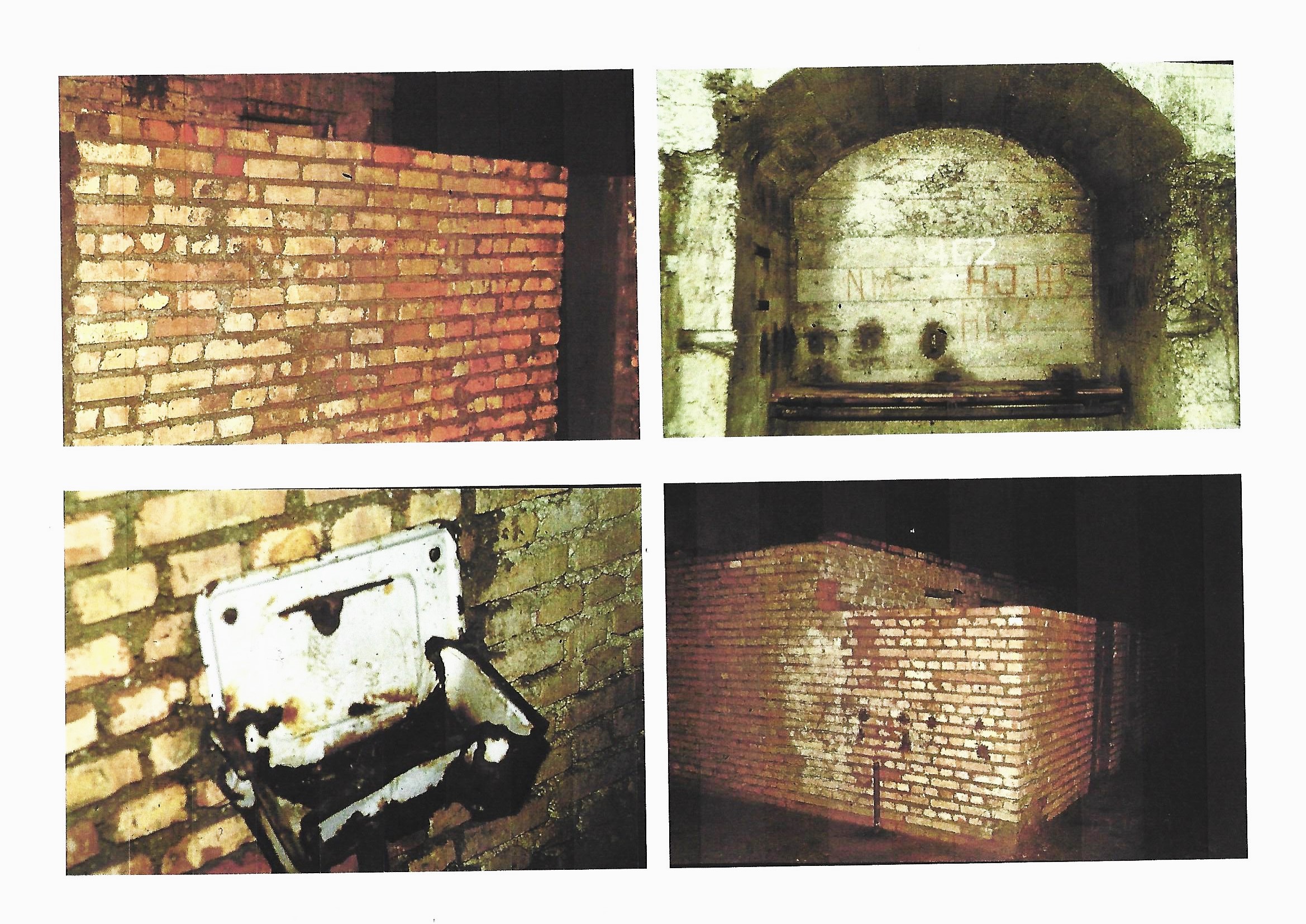

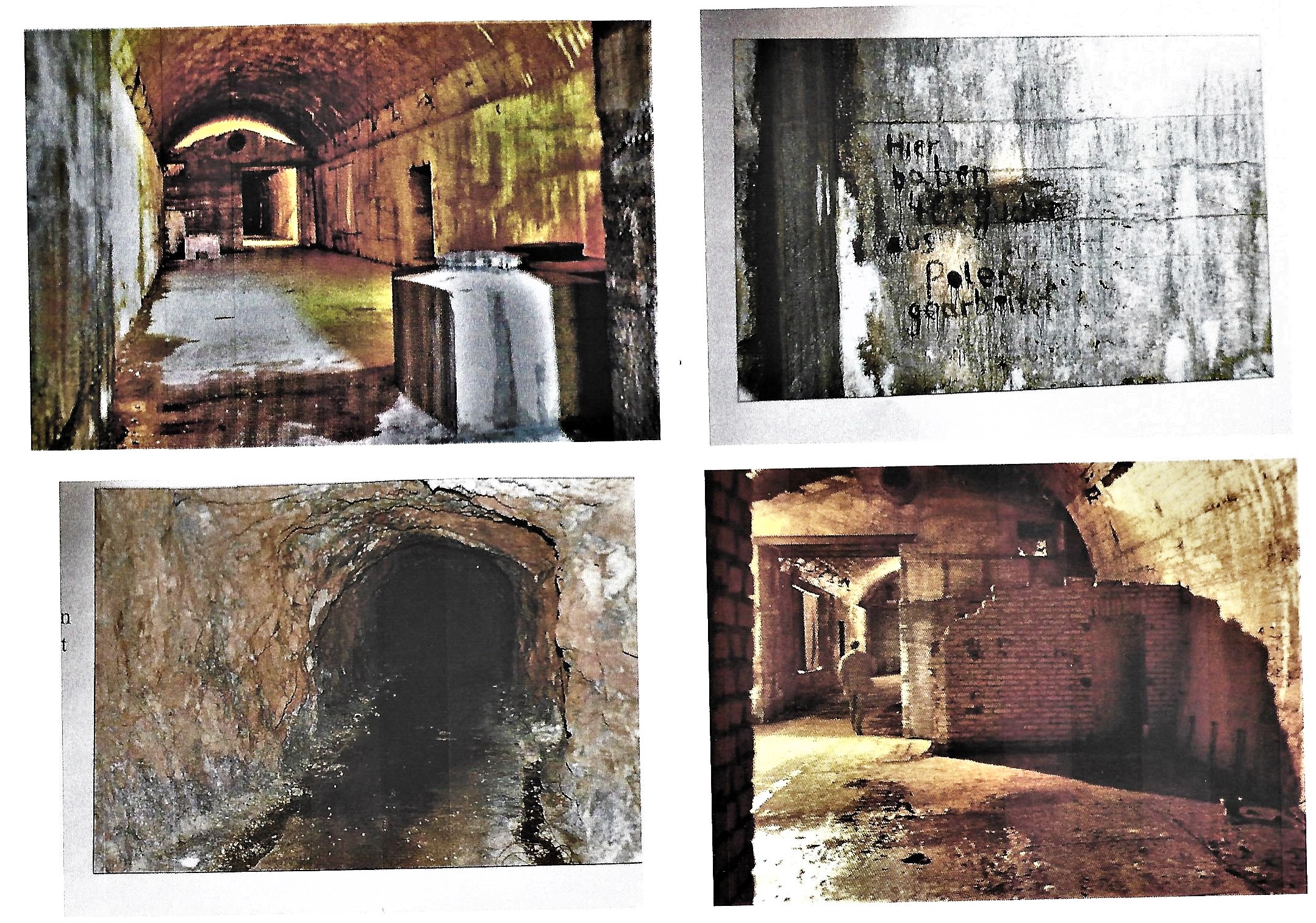

Die Arbeiten im Tunnel und Probleme

« Im Tunnel gab es verschiedene Arbeiten. Ein Teil des Tunnels war bereits fertig, komplett fertig gebaut für die Verlegung der Gleise. Der Schotter lag bereits. Dieser Schotter wurde vollständig aus dem Tunnel herausgetragen. Ich weiß nicht genau, wie weit, aber das waren ein paar hundert Meter. Auf der ganzen Breite vom Tunnel lag Schotter, das musste alles herausgetragen werden.

Und dann wurde eine Betonschicht gemacht. Die wurde dann auf die ganze Länge vom Tunnel gemacht.

Das war in der Bauphase das große Problem: … Im Tunnel stand das Wasser 10, 20 cm, stellenweise. Die Leute mussten im Wasser arbeiten.

Der Abtransport wurde mit einer Diesellok auf Schienen befördert. Da war eine Feldbahn in den Tunnel hineingelegt mit diesen kleinen Loren. Da war also kein Problem für den Transport von großen Massen. Das hatte auf der anderen Seite den Nachteil: Die Diesellok war ständig im Tunnel, keine Entlüftung. Anfang Juli haben wir begonnen mit der Befestigung des Eingangs, der wurde zugebaut mit einer Festungsanlage, sodass die Entlüftung …, der Tunnel war ständig mit Dieselabgas gefüllt.

Es war nass und es tropfte von oben. Das hat lange gedauert, bis wir dann diese Betonsohle gebaut hatten. Das Wasser wurde aufgefangen mit einem Dach im Tunnel, um zu verhindern, dass das Wasser auf die Maschinen kam. Das Wasser wurde dann auf den Seiten gesammelt und dann über kleine Kanäle in die Mitte abgeleitet. In der Mitte war ein Kanal, der ging durch den ganzen Tunnel hindurch.

Das war ein Teil der Arbeit, an dem monatelang gearbeitet wurde, diese Betonsohle zu machen, mit all diesen Kanälen und dann noch das Dach und dann sämtliche Leitungen – Gasleitungen, Wasserleitungen, Druckleitungen, was man so legt. All die Kabel mussten hineingetragen werden, die Rohre auch. Das musste auf dem Rücken hineingetragen werden.

Dann wurde ein Sicherheitsausgang gebaut, ein Stollen gebohrt von 100 m ungefähr, der musste ganz neu gebrochen werden.

Dann wurde da eine Heizung gebaut, um den Tunnel zu beheizen und auszutrocknen. Warme Luft wurde hier hereingeblasen, und ein Entlüftungskanal wurde auch über die ganze Länge gezogen.

Später, als produziert wurde, war das Wasser kein Problem mehr. Auch die Luft war da viel besser. » Insofern hatte Rosenberg – Gillen bezieht sich auf das Buch von Rosenberg – es in dieser Hinsicht bereits viel besser, obwohl die Luft auch für ihn noch schlecht war.

« In der Zeit der Bauphase konnte man keine 30 Meter mehr sehen, von den Abgasen, da war keine Entlüftung. Später zog nur ein Ventilator die verbrauchte Luft ab. Das war natürlich nicht erste Klasse, aber ich glaube, was wird vergleichbar sein mit einem normalen Fabrikbetrieb.

Die paar Male, wo ich im Innern der Fabrik war, hatte ich auf jeden Fall keine Last von der Atmosphäre. Ich glaube, da sind keine Dieselmotoren gelaufen, alles elektrisch. Es war ein schrecklicher Radau mit dem Hämmern und Löchern. …

Schikanen bei der Arbeit. Die Zivilarbeiter. Arbeitsbedingungen.

Schikanen bei der Arbeit gab es ganz wenig. In den ersten Tagen wurde versucht, mit Schlagen weiterzukommen. Das war eine Sache des Einarbeitens. Janisch war die einzige Treibkraft, er selbst hat dreingeschlagen. Am Anfang wurde auch von den Vorarbeitern reingeschlagen. Von den elsässischen Zivilleuten hat niemand geschlagen. … Ein Vorteil hier war: wir hatten alles elsässische Vorarbeiter. …

Es wurde schwere Arbeit verlangt, später beim Tragen von Zement zum Beispiel. Stellen Sie sich vor, jemand, der ausgehungert ist, am Ende von allen Kräften, der musste einen Sack Zement hunderte von Metern tragen. Oder die Kabel und Balken tragen, das war eine schreckliche Last. Oder wenn Schienen verlegt wurden. Da musste jeder ran. Da sind wahrscheinlich auch Fußtritte gefallen.

Es hat niemand sich wirklich als Dreinschläger vorgetan, wie wir das in Natzweiler gewohnt waren. …

Von Neckarelz habe ich gehört – aber das weiß ich bloß vom Hören – die haben andere Vorarbeiter und andere Zivilarbeiter gehabt, die strenger waren, was in Urbès gar nicht der Fall war. Nationalitäten haben natürlich eine Rolle gespielt. Die Elsässer sind Franzosen, wir haben selbstverständlich probiert, herauszufinden, wer ist Elsässer, wer ist Deutscher? Wir haben schnell gewusst: das sind fast alles Elsässer. Die haben gefragt: sind Franzosen hier – also unter den KZ-Häftlingen? Nach ein paar Tagen wusste man gegenseitig Bescheid. Da waren zwei Elsässer, die waren Schlosser und Mechaniker, die haben sämtliche Franzosen als Schlosser beschäftigt. In der Schlosserei sind ein Dutzend Franzosen gewesen, die haben wenig Arbeit gehabt, eine relativ leichte und gesunde Arbeit. Die Schlosserei war außerhalb vom Tunnel. Für sie war das eine schöne Sache. Und dann andere, die nicht so beschäftigt werden konnten, die bekamen dann trotzdem eine andere Arbeit. Sämtliche Deutsche waren auch für leichtere Tätigkeiten eingesetzt.

Zum Vergleich der Arbeitsbedingungen in Urbès und Obrigheim: Der Anmarsch in Obrigheim war auf jeden Fall schwieriger und länger und im Winter auch schwerer. Wir haben in Urbès den Anmarsch in der grünen Jahreszeit gehabt, der größte Teil war eine gute Straße … Auf dem Weg zur und von der Arbeit wurden sie durch Luftwaffensoldaten bewacht, während der Arbeit zusätzlich noch durch die zivilen Vorarbeiter beaufsichtigt.

Die Arbeitsbedingungen waren für die große Masse ganz schlecht in Urbès.

… Wir nahmen an, dass die, die nach Natzweiler hochgebracht werden, es überstanden haben. Die sind heraus aus der schlimmen Situation, denn im Tunnel war es schrecklich. »

Die Häftlingsgesellschaft. Die Funktionshäftlinge.

« Also die Nationalität hat schon eine Rolle gespielt. Heute würde man sagen, wir sind rassistisch gewesen, aber das war, um die Haut zu retten. In Markirch zum Beispiel – ich will keine Nation nennen – haben andere Leute Kapo gespielt, und da ist das ganz anders gegangen. Da sind zwar auch Lothringer oder Elsässer Zivilarbeiter gewesen, aber trotzdem ist dadurch, dass ein anderer Häftling die Leitung hatte, das ganz anders gelaufen. …

… Und wir hatten einen Oberkapo – er war von der Häftlingsseite derjenige, der verantwortlich war. Es war kein Politischer, es war ein Schwarzer, so ein ,Asozialer‘. Aber er war charakterlich ein ganz einwandfreier Mensch. Warum er als ‚asozial‘ einklassiert wurde, habe ich keine Ahnung, aber in meinen Augen ist er ein vorbildlicher Mensch gewesen. Der hat die Baustelle in Urbès erträglich gemacht, das lag in seinen Händen, ob es eine gute oder schlechte Baustelle war. Wenn wir einen Oberkapo bekommen hätten, der uns selbst zur Arbeit antreibt, dann wäre der Arbeitsrhythmus ganz anders geworden. Er hat sich wirklich gewehrt. Die einzige treibende Kraft war Janisch. Das war der einzige Mensch, der uns trieb. Auch die paar Deutschen, die dabei waren – es sind nicht viele Deutsche gewesen –, haben normalerweise selbst arbeiten müssen und nicht bloß antreiben, sie waren Vorarbeiter oder so, sie haben keine oder doch eine leichte Arbeit gemacht, sie hatten andere Leute, die ihnen helfen mussten … Da ist der große Unterschied: wir hatten einen Vorarbeiter, er wehrte sich gegen den einzigen, der zur Arbeit antrieb. Das war natürlich Janischs Pflicht: Er hatte den Auftrag, die Fabrik termingerecht zu bauen. Aber wir konnten bloß eine bestimmte Arbeit leisten.

Wir waren in einer Baracke, die war in vier Stuben eingeteilt. Und da ich in der Stube war, wo auch der Lagerälteste und verschiedene Kapos waren. Die meisten Deutschen waren in einer Baracke, und wir haben als Luxemburger zu denen Anschluss gesucht. Und das haben wir erreicht, weil wir von Natzweiler aus, gute Bekannte waren. Da gingen die alten Bekanntschaften weiter. Der Lagerälteste war ein Freund von mir aus Natzweiler. Der war mit mir über Dachau nach Urbès gekommen.

Das war auch der Beginn. Am ersten Tag hat der Kampf begonnen: Wer übernimmt die Führung im Lager? In Dachau hatten die Polen regiert. Die haben einen Polen mitgeschickt, der Lagerältester werden sollte. Und da haben die Deutschen uns Luxemburger gebraucht, um durchzusetzen, dass ein Deutscher Lagerältester wurde. Das war ein ganz friedlicher Kampf. Der Feldwebel und der Kommandant hatten keine Ahnung, wie das geht, und als wir das heraus hatten, dann habe ich diktiert: ,Das wird in Natzweiler so gemacht‘. Und dann ging es.

Dadurch haben wir dann bekommen. Wir konnten uns dadurch etwas leichtere Arbeit besorgen. Und auch die Unterkunftsmöglichkeiten: diese Stube war nicht so stark belegt wie die anderen. Das war der Vorteil, auf Kosten von den anderen natürlich, das kann man mir vorwerfen, dass ich davon profitiert habe … Einen offiziellen Schreiber hatten wir nicht. Die Schreibarbeiten – das war ein Minimum. Es wurde fast nichts notiert. Wir wussten immer: so viele Leute sind im Lager. Die Appelle wurden vorbereitet. Wir mussten wissen, in unserer Stube, in unserer Baracke sind so viel Leute. Das wurde in der Stube mit den Belegungszahlen verglichen. Und wenn der Lagerälteste dann wusste, das stimmt genau, dann hat er die Wachmannschaften benachrichtigt. Daher wussten wir ständig, soviele Leute sind da. Im Prinzip waren es immer 1.500 gewesen.

Arbeitsverweigerung, Sabotage, Widerstand

« Wir haben die Arbeit verweigert, wo wir konnten, wir haben auch Sabotage gemacht, wo wir konnten. Der einzige echte Sabotageakt, den ich kenne, ist ein Kurzschluss, der provoziert wurde, aber als Unfall gewertet wurde.

Beim Material schon, es wurde entweder zu viel oder zu wenig verarbeitet, das haben wir gemacht. Wir konnten langsam machen, das war selbstverständlich. Der Oberkapo sorgte über die Unterkapos dafür, dass auf der ganzen Baustelle langsam gearbeitet wurde. Natürlich, wenn eine Kontrolle kam von Leuten, die wir nicht kannten, wurde natürlich gearbeitet. Oft waren die Kapos bloß da, um aufzupassen, dass im richtigen Moment gearbeitet wurde. Das war in Urbès bestimmt ein Vorteil.

SS- und Lagerführung sowie Bewachung

… In Urbès sind drei SS-Offiziere gewesen: der eine Janisch, Leiter der Baustelle, als Unter- und später Obersturmführer; dann war da der Leiter des Lagers, der Lagerkommandant Brandt [Brendler ??], der war auch Untersturmführer. Die waren vom ersten Tag dort gewesen. Ein dritter SS-Mann kam nach etwa einem Monat, Ende April, von Natzweiler, und das war ein echter SS-KZ-Mann. Janisch hat auch ein KZ kennengelernt, das spürte man aus seinem Umgang mit uns, während Brandt nie in einem KZ gewesen war. Brandt hatte nie ein KZ gesehen … Ich weiß nicht wo er her kam …

Als Wachmannschaft haben wir keine SS gehabt. … war da bloß Luftwaffe, auch die Offiziere, ein Kommandant, ein Feldwebel, ein Unteroffizier. Da waren bloß diese rei SS-Männer.

Ihr Zuständigkeitsbereich war ganz genau beschrieben: Der eine war bloß zuständig für das Lager, der hatte kein Wort am Tunnel zu sagen. Und der andere am Tunnel, der hatte kein Wort im Lager zu sagen, aber indirekt, er bestimmte die Arbeitszeit. Da waren zwei Charaktere, die gegeneinander spielten. Die waren Gegner, davon profitierten wir. Der Lagerkommandant, der suchte und die Lage erträglich zu machen, während der andere bloß auf Arbeit aus war. Sie haben einander gemieden. Der Arbeitsablauf verlangte auch nicht eine Zusammenarbeit zwischen den beiden. Da überschnitt sich nichts.

Die Bewachung selbst griff nicht in die Arbeit ein. Die passten nur auf, dass keiner weglief. Die haben sich komplett abseits gehalten. … Als das Lager aufgebaut wurde, standen sie um uns herum. Sie mussten natürlich ständig aufpassen, sie sahen auch die Arbeit, sie hätten eingreifen können, aber sie hatten wahrscheinlich keinen Auftrag, das zu machen. Als die Straße gebaut wurde, da standen sie natürlich an an dieser Straße, ständig um uns herum und zwischen uns, aber niemand hat ein Wort gesagt. Und später, als das Lager fertig war, dann war die Baustelle, der Teil vor dem Tunnel, umstellt von Posten. Die hatten ihren festen Platz, und die waren ziemlich weit weg von den Häftlingen. Wir hatten keinen direkten Kontakt. Sie haben sich keine Mühe gegeben, an die Leute heranzukommen und haben es auch nie versucht. Im Tunnel ist während der Tagesschicht keiner von den Wachleuten drin gewesen, bloß Zivilleute. In der Nachtschicht sind welche drin gewesen, das war eine Sicherheitsmaßnahme. Die Nachtschicht arbeitete bloß im Tunnel. Ein oder zwei Posten standen am Ausgang, einer zirkulierte durch den ganzen Tunnel. Das sind alles Luftwaffensoldaten gewesen. Ich habe die Gelegenheit gehabt, mit einem von den Wachposten zu reden. Das waren junge Leute, mit denen zu reden war. Die meisten waren verwundet. Das kam ziemlich schnell, diese Kontakte, die wir hatten. …

… Es wurde natürlich Druck auf diese Wachmannschaften ausgeübt. Der eine SS-Mann, der später kam, war zwar nicht der schlimmste, aber einer von den schlimmen in Natzweiler gewesen. Er war als Hundeführer da mit seinem Hund. Er hat alles versucht, um sich durchzusetzen. Er wollte den Posten zeigen, wie es in Natzweiler war, das heißt, er wollte, dass sich die anderen Posten ähnlich brutal verhalten sollen. Er hatte keine direkte Befehlsgewalt diesen Posten gegenüber, sie unterstanden den Luftwaffenoffizieren. Trotzdem wollte er das machen, er beteiligte sich an den Suchaktionen [bei Fluchtfällen] und er hatte den Hund. Dass er geschossen hat, davon bin ich überzeugt, dass er sich nicht scheute, das zu tun.

Es war auch einer von den Luftwaffensoldaten schnell mit dem Schießen. Er hat auch sein Pech gehabt: Er hat einen Zivilisten erschossen, den er persönlich kannte, wo er keine Ursache hatte zu schießen. Das war der zivile Leiter der ganzen Baustelle. Der Bauleiter fuhr mit seinem Wagen am Lager vorbei zum Tunnel und kam nach der Abendschicht wieder am Lager vorbei und theoretisch hätte er anhalten müssen beim Posten, der am Lager stand. Da war die zweitletzte Kontrolle. Der Baustellenleiter fuhr monatelang da vorbei, aber dann im August – also nach fünf Monaten – hatte er einmal angeblich nicht angehalten. Der Posten hat dann geschossen und ihn getroffen. Es waren vier Personen im Auto, einer wurde verwundet, der Bauleiter wurde durch den Kopf geschossen. Der Posten blieb im Lager. Er hat später noch einen Juden erschossen, einen Häftling. Das ist der einzige, den wir wirklich im Verdacht haben, dass er auch fertigbrachte, jemand anderen zu erschießen.

Man kann – je nachdem wie die Situation ist, jedem alles zutrauen. Obschon wir 100% Zutrauen zu den Soldaten hatten, sie hätten doch auf uns geschossen, wenn wir versucht hätten zu fliehen. Der Druck, den man auf sie ausübte, war sehr stark. Sie wurden bedroht, dass ihnen etwas geschehen würde. Das habe ich natürlich erst später gehört, aber wir wussten, dass ein starker Druck auf sie ausgeübt wurde.

Eine Postenkette gab es eigentlich nicht. Es gab bloß am Lager einen Posten und dann war hier oben am Tunneleingang ein Posten. Ich glaube, da standen überhaupt keine Posten am Italienerlager und bei den Ostarbeitern. Das hier ist ein enges Tal und das ist der einzige Weg, der aus dem Tal herausführt. Und die Posten hatten eine ziemliche Übersicht über die ganze Anlage. Man konnte an den Felsen der Berghänge hinaufgehen, das ist schon möglich, da braucht man kein Bergsteiger zu sein. Die Flucht [siehe Absatz Flucht weiter hinten] wurde auch hier oben an den Bergen getätigt.

Was uns Gedanken machte, war, nach dem Attentat auf Hitler, da wurden die Luftwaffensoldaten als SS umgemodelt. Es waren dieselben Leute. Wir dachten: die kommen jetzt gleich weg und dann bekommen wir richtige SS-Männer. Wir sahen nicht den Zusammenhang. Wir dachten, da ist jetzt ein Übergang, diese Leute werden versetzt, die kommen nach Natzweiler und da kommen andere von Natzweiler zurück. … »

Flucht

« Es sind recht viele fortgelaufen in Urbès. …

Ich kann mich erinnern, in den ersten drei Wochen sind zwei Mal Gruppen von Russen ausgebrochen. Da wurde in den Bergen nach ihnen gesucht. Wir haben natürlich offiziell nichts erfahren, aber die Soldaten haben uns das dann erzählt und gesagt: das ist eine Sauerei, jede Nacht müssen wir jetzt Überstunden machen, wir müssen nicht bloß hier stehen, wir müssen auch nachts machen, das ist schrecklich lange. Aber einer sagte: ich würde gerne noch 14 Tage so laufen, wenn ich bloß wüsste, dass die niemand findet.

Die erste Gruppe war einfach vor dem Tunnel abgehauen. … Die erste Gruppe wurde wahrscheinlich ganz gefangen.

Die zweite Gruppe ist durch den Abwasserkanal herausgekommen. … Die zweite Gruppe – da ist einer ziemlich schnell aufgefunden worden, ich weiß nicht, ob er da schon tot war oder ob er dabei starb. Einer ist auf jeden Fall gestorben, ob erschossen oder durch Krankheit gestorben, weiß ich nicht. Zwei haben überlebt.

Die gefangenen Flüchtlinge wurden vor den Augen der anderen am Tunneleingang aufgehängt. Es wurden im Tunnel drei oder vier miteinander aufgehängt. … Ich habe später nach dem Krieg erfahren, dass von der einen Gruppe zwei durchgekommen sind. Die haben im Maquis gekämpft, auf der anderen Seite von den Bergen.

Von der einen Vierergruppe: Zwei sind also durchgekommen, einer ist gestorben am 19. April … oder wenigstens tot gemeldet worden, und der vierte tauchte wieder im Lager auf. Das ist ein ganz sonderbarer Fall, den ich nicht mehr klären kann. Die von der anderen Gruppe wurden gehängt.

… Die erste Gruppe waren vier, dann kam einer, wo wir wussten, dass er eingefangen war, zurück, er wurde zurückgebracht in das Lager, und dann hat ihn Janisch mitgenommen zum Tunnel, um festzustellen, er musste ihm zeigen, wie er fortgelaufen war. Von den anderen Posten habe ich erfahren, dass er gezeigt hat, dass er vom Tunnel weglief bis in den Wald. Er hat bestimmt zur ersten Gruppe gehört. Er musste dann wieder den Weg gehen, und dann hat anscheinend Janisch auf ihn geschossen und schwer verwundet. Man hat ihn dann ins Lager zurückgebracht. Da ist er dann in der Nacht gestorben. Angeblich hat er wieder versucht, zu flüchten, was ein Unsinn ist, so dass von diesen vier bloß drei übrigblieben. Später wurden aber vier miteinander aufgehängt. Gillen vermutet, dass es die restlichen drei dieser Vierergruppe und ein anderen waren.

Später sind auch noch einzelne geflüchtet, wo wir heute nichts wissen, was mit denen geschehen ist. … Da ist eine Zeit laut den Dokumenten, ich glaube 20. Juni, da sind ganz viele Leute gestorben. Das ist möglich, dass unter diesen die vier Gehängten sind. Es sind zweimal vier und dann wahrscheinlich ein Dutzend ungefähr, 12 bis 15, die versucht haben, fortzulaufen, wo zwei bestimmt überlebt haben, vielleicht der eine oder andere auch. Aber wahrscheinlich sind die meisten eingefangen worden. Einmal wurde bei uns eine Gruppe aufgehängt, als abschreckendes Beispiel, aber die anderen haben wir nie wieder gesehen. Gillen vermutet, dass auch diese erschossen wurden, denn aus Aussagen von einem mir freundlich gesonnenen Posten habe ich geschlossen, dass man uns das nicht mehr alles sagen wollte. »

Bau von Verwaltungsbaracken, während die Maschinen eintreffen

« Die jüdischen Häftlinge haben auch nicht bei den Infrastrukturarbeiten geholfen. Soweit ich mich erinnern kann, hatten diese Leute beim Aufstellen von den Maschinen geholfen. …

Als die ersten Maschinen kamen – Mitte Ende August – hatten wir keinen freien Zutritt mehr zum Tunnel. … Als die Maschinen kamen, konnten wir nur mit ganz definierten Aufgaben in den Tunnel hineingehen.

Zu der Zeit hatten wir noch diese Gebäude fertigzustellen, Verwaltungsgebäude. Das sind Baracken, die wurden im letzten Monat unseres Aufenthalts gebaut.

Meine Aufgabe bestand darin, zahlenmäßig die Leute zu kontrollieren, die eingesetzt waren und auch Meldungen zu überbringen. Vielleicht zwei- oder dreimal bin ich im Tunnel gewesen, als die Fabrik arbeitete. Es wurde nicht nur aufgestellt, sondern auch gearbeitet, produziert.

Die Fabrik hat meiner Ansicht nie voll gearbeitet. Es kamen auch nie ganz viele Maschinen auf einmal. Wir konnten alles sehen, was ankam. Während des Baus waren zehn LKW eingesetzt worden, zum Transport der Maschinen jedoch nur noch einer.

Kontakte mit der Bevölkerung.

« Die Bevölkerung waren Elsässer und fast durchweg anti-deutsch eingestellt. Es gab Kontakte mit den Zivilarbeitern und mit der Epicerie-Besitzerin, die Tee und Medikamente ins Lager schmuggelte. Gillen war zwei- oder dreimal im Dorf. »

Krankheit

« Wenn die Leute ganz abgeschwächt waren, wurden sie nach Natzweiler gebracht. Und das ist eine komplette Dunkelziffer für uns. Unsere Überlegungen wurden komplett getäuscht: Weil sich die Zustände im Lager Natzweiler hundertprozentig änderten in dem Moment, als wir von Natzweiler weggingen. Ich und auch die anderen, die von Natzweiler kamen… Der Lagerälteste ist von Anfang an in Natzweiler gewesen, wir wussten ganz genau, wie es in Natzweiler läuft. Bis zu unserem Abgang von Natzweiler, da kamen Leute von den Nebenlagern, Kranke, die nach Natzweiler kamen, kamen ins Krankenrevier und konnten wieder gesund gepflegt werden. Was wir aber nicht wussten, dass gerade in dem Augenblick, als wir abgingen, massig Nebenlager gegründet wurden. Wir wussten jetzt, was Urbès war, aber wir wussten nicht, wie viele Nebenlager es noch gab. Wir haben eine Ahnung gehabt von Markirch, ein wenig wussten wir, dass das bestand. Von Cochem habe ich auch erfahren durch einen von den Zivilisten, die bei uns arbeiteten, mit dem ich ganz viel redete. Der hatte einmal von Urbès nach Cochem dienstlich eine Reise machen müssen. Dann sagte er mir, da ist dasselbe. Das wusste ich. Von Neckarelz hatten wir keine Ahnung. Dass da auf einmal Nebenlager von 10.000 Leuten ungefähr entstanden waren, dass von denen Lebende, immer Leute nach Natzweiler zurückgebracht wurden, da hatten wir keine Ahnung. Dass durch diese Kranken, die zurückgebracht wurden, Typhus nach Natzweiler gebracht wurde, das war uns unbekannt. Wir nahmen an, die, die jetzt nach Natzweiler hochgebracht werden, haben es überstanden. Die sind heraus aus der schlimmen Situation, denn im Tunnel war es schrecklich. Die sind heraus und kommen nach Natzweiler, sie werden gesund gepflegt und die werden alles versuchen, nicht wieder nach Urbès zurückgebracht zu werden.

Sie wurden mit Lastwagen nach Natzweiler gefahren, 15 bis 20 Schwerkranke, die kaum noch gehen konnten. Und die kamen dann dahin und dann hat man sie dort ihrem Schicksal überlassen. Das haben wir erst nach dem Krieg erfahren. Es kam fast niemand zurück aus Natzweiler. Es gab immer nur Neue, die keine Ahnung hatten, die auch keine Möglichkeit hatten, sich mit den anderen zu verständigen. … Das waren Leute, die keinen Anhang im Lager hatten, die sich nicht durchsetzen konnten, die einfach aus der Masse gegriffen waren, die also kein Überblick hatten. Die konnten uns nichts Neues sagen.

Einer von den Franzosen zum Beispiel wurde zu Beginn recht früh nach Natzweiler überwiesen. Er kam in die Typhusbaracke mit anderen und war einer von den wenigen da, der schon vorher längere Zeit in Natzweiler war und konnte einen Bekannten von dort mobilisieren. Es war schwer, diesen zu erreichen. Er kam durch dessen Hilfe aus der Typhusbaracke heraus und konnte uns nach dem Krieg erzählen was geschah … Dass ein Teil von ihnen sich nicht mehr erholte, das dachten wir uns, dass ein Teil sterben wird, aber wir haben nie das Ausmaß gekannt. »

Todesfälle

« Auf der Stelle in Urbès selbst sind recht wenig gestorben. Im Lager und auf der Baustelle sind maximal 10 Personen gestorben oder erschossen worden. Bei den 10 sind zwei oder drei so gestorben, die anderen sind umgebracht worden … Noch vor zwölf Jahren haben wir in Natzweiler eine Gedenktafel machen lassen und die Anzahl der Toten haben wir mit 50 angegeben, als Maximum – 10 in Urbès, 40 Kranke in Natzweiler. Und dann kam durch eine Aussage eines Polen [Szczniewski] bei der Einweihungsfeier, da haben wir Bedenken bekommen und beschlossen, wir müssten das gründlicher nachsehen. Der dachte nämlich, es wären 200 oder noch mehr; eine ganze Reihe Polen seien auf der Stelle umgebracht worden. Das war für uns unwahrscheinlich, wir waren damals bei der Einweihung eine ganze Reihe von ehemaligen Häftlingen, jedoch keiner von uns hat irgendeine Ahnung, wie das möglich ist. Dieser Pole sei selbst nicht in Wesserling gewesen, habe sich aber auf zwei Zeugen gestützt. … Wir dachten, es ist irgendein Missverständnis dabei … Es besteht die Möglichkeit, dass eine Gruppe von Polen im Tunnel umgebracht worden wäre vor unserer Ankunft, das kann nicht ausgeschlossen werden. Auch nach unserem Abzug hätte man das auch tun können. Die dritte Möglichkeit wäre … in einer Nacht, wo niemand im Tunnel gewesen wäre … aber das ist unwahrscheinlich. Die zwei Aussagen waren grundverschieden: Der eine sagte so in dem Sinne aus, wie ich auch ausgesagt habe, es war schlimm, es gab Tote, aber er hat dies nicht beziffert. Der zweite hat Ziffern gehabt, aber nicht von den Toten, sondern von Leuten, die im Lager waren. … dabei stimmt etwas nicht. Das war einfach Phantasie … Bei dieser Aussage von den Polen ist alles möglich … Für mich ist das unglaublich, dass 2.000 umgebracht worden sein sollen. …

… Und aufgrund von diesen Transportlisten habe ich dann die Todesfälle herausgegriffen und dann Berechnungen gemacht. [Der Anteil der in der Liste vom ersten Transport verzeichneten Toten als Berechnungsgrundlage für alle Toten des Lagers Wesserling] Mit dieser Möglichkeitsberechnung komme ich dann auf über 200 Tote. Wenn ich das durchzähle,, komme ich auf 250, 260 Tote. Und ich übertreibe nicht, ich halte mich an 200, eine Zahl, die ich nicht nachweisen kann, … aber, bei denen ich ganz sicher bin … Die sind entweder in Urbès oder nachträglich in Natzweiler gestorben. 200 bis 250. Die relative Todesziffern war somit laut Gillen größer als in Natzweiler oder Dachau. »

Tieffliegerangriffe

« Es gab keine Tieffliegerangriffe oder -alarme. Einmal flog ein deutsches Jagdflugzeug Scheinangriffe auf den Vorbau am Tunnel, um die Sicherheitsvorkehrungen zu testen. »

Die Arbeiter in der Fabrik

« Zu dem Projekt gehörten 1.500 KZ-Häftlinge, etwa 50, aber allerhöchstens 100 zivile Arbeiter, einige elsässische Frauen, IMIs, Ostarbeiterinnen, Ostarbeiter, aber keine Westarbeiter. … Die hatten 1.200 Leute ungefähr, die hatten ca. 40 Zivilarbeiter.

Als Mitte August die ersten Maschinen kamen: Es kam Personal von Daimler-Benz mit, aber wir haben das nicht so genau gesehen, denn die Leute von uns wurden nicht so sehr für die Fabrik selbst eingesetzt.

… Das Italienerlager wurde erst im August 1944 aufgebaut und dann die Ostarbeiterlager. …

… Die Italiener und Ostarbeiter bzw. Ostarbeiterinnen waren für die Maschinen da. Es sind italienische Kriegsgefangene gewesen, die Ostarbeiter sind teilweise Frauen gewesen, die sind – glaube ich – gegen August gekommen. Die haben bei dem Aufbau der Gebäude außerhalb des Tunnels gearbeitet. Die Frauen haben direkt im Tunnel gearbeitet, die müssen Fabrikarbeiterinnen gewesen sein.

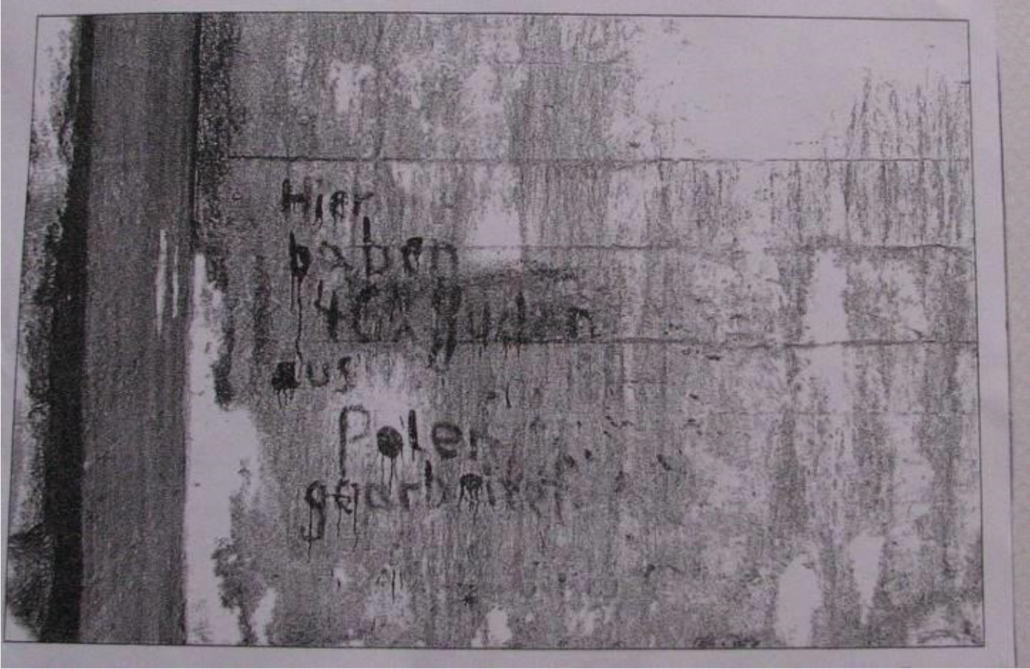

Ein eigenes Kommando: 500 jüdische KZ-Häftlinge in der Produktion

« Von uns wurde ein Teil abtransportiert, wahrscheinlich, weil die Arbeit zum Teil abgeschlossen war und auch weil diese anderen Häftlinge, die in der Fabrik arbeiten sollten, angemeldet waren. … Die waren unterwegs. Die sind bestimmt vorher in Colmar gewesen, das geht aus einem anderen Dokument hervor. Die sind vorläufig in Colmar untergebracht worden und die warteten dort, bis Platz war. Das war laut Gillen, der in der Lagerverwaltung arbeitete, eine Gruppe von ca. 500 Häftlingen; er meint, die Zahlenangabe von Rosenberg – 200 – sei falsch.

Um den 1. September gingen 500 Leute (Bau-Häftlinge) weg und zwei, drei Tage später kamen die 500 Juden, und diese waren anscheinend vorher in Colmar untergebracht gewesen, bis hier Platz frei wurde. Wir hatten keinen direkten Kontakt zu ihnen. Sie wurden nicht mit uns gezählt beim Appell. Sie arbeiteten nicht mit uns, sie gingen nicht mit uns heraus. Das war so, als wäre es ein Lager für sich.

… Wir haben die Judenhäftlinge eigentlich nie zu unserem Lager gezählt. Das sind Polen gewesen. Wir waren von ihnen getrennt. Sie sind zwar in einen Teil unseres Lagers gekommen, der für sie abgeteilt wurde. Als die anderen 500 Bauhäftlinge um den 1. September weggingen, wurde eine Trennung zwischen ihrem und unserem Block gemacht …

Die polnischen Juden wurden auch anders behandelt. Sie hatten auch die Überzeugung, dass sie etwas freier wären als wir. Wir hatten auch diese Überzeugung, das kam uns etwas sonderbar vor. Wir hatten keine Ahnung, was mit den Juden im Allgemeinen gemacht wurde. Wir wussten wohl, dass Juden in Lagern schwerer behandelt wurden als die anderen. Darum kam uns das sonderbar vor, dass diese Juden es leichter hatten. Sie konnten zum Beispiel zwischen unserem Lager und dem Tunnel ohne Wachmannschaften gehen, während wir immer unter Bewachung von Wachmannschaften standen. Das war fast nicht zu glauben. … Wir hatten den Eindruck, das sind Leute, die zur Fabrik gehören, die als Zwangsarbeiter in einer Fabrik arbeiten, die mit den Maschinen hierhe gebracht wurden. Die, wie die Lage sich so ergibt, in ein Lager kommen, wo auch KZ-Häftlinge sind, aber die an sich keine KZ-Häftlinge sind. Sie machten nicht den Eindruck, KZ-Häftlinge zu sein, durch ihr Benehmen, durch ihre Möglichkeiten. Sie konnten aus dem Lager heraus gehen und hatten das Recht, am Lager vorbei zum Tunnel zu gehen … Wir waren überzeugt, dass sie anders behandelt wurden, dass sie zur Fabrik gehörten. »

Produktion in der Fabrik

« Da sind schwere Maschinen dabei gewesen, wo man einen halben Tag länger damit gearbeitet hat, die auszuladen, abzuladen usw. Ab 20. August kamen die ersten Maschinen, sodass man vom 1. September ab ungefähr auch arbeitete. Das können 14 Tage sein, wo wirklich produziert wurde. Die Maschinen mussten erst angeschlossen werden. Ich war bloß zwei-, dreimal im Tunnel gewesen, als Maschinen drin waren. Ich bin bestimmt noch bis Beginn September in die Fabrik gekommen. … Dass dort gearbeitet wurde, daran kann ich mich erinnern. Die Abfälle haben wir gesehen. Da waren ziemlich viel Späne, die abfielen, das wurde dann heraustransportiert. Und ich habe hier in dieser Baracke gearbeitet und konnte die Späne sehen. … »

Gillen bestätigt, dass in Wesserling Flugzeugmotoren oder –teile hergestellt wurden.

Annäherung der Front. Abtransport der KZ-Häftlinge

« Dann kam die Front näher, Ende August, wir dachten: jetzt geht das schnell. Wir mussten alles interpretieren, wir haben nicht immer ganz genaue Informationen gehabt. Die Zivilleute hinterbrachten uns alle Nachrichten, die draußen zu bekommen waren, aber was die SS mit uns plante, das wussten wir nicht. Die Häftlinge hatten immer Angst, eines Tages von der SS umgebracht zu werden. Auf der einen Seite hofften wir, dass die Alliierten möglichst schnell kommen würden, so dass sie nicht die Gelegenheit hatten, uns umzubringen. Andererseits fürchteten wir uns, wir hätten in ein paar Minuten umgebracht werden können. Die brauchten bloß den Tunnel abzuschließen, uns einzusperren und uns zu vergasen. Alle Möglichkeiten bestanden da. Mit ein paar Explosionen wäre alles geschehen. Das fürchteten wir, und wir versuchten auch, etwas zu erfahren. Da waren zwei Zivilangestellte, die auch in dem Baubüro, wo ich arbeitete, verkehrten, mit denen ich ziemlich frei sprechen konnte. Wir wussten schon, wie weit wir gehen konnten. Die haben uns erzählt, dass sie eines Tages bewaffnet wurden. Das war kurz vor Schluss. Da hatten wir herausbekommen, dass der eine einen Revolver trug, den hatten wir nie vorher gesehen. Er hat uns gesagt: ja, wir haben jetzt alle Revolver, um uns zu verteidigen. Da haben wir gesehen, dass wir auch von Leuten, von denen wir anfangs dachten, da haben wir nichts zu befürchten…, auf einmal waren sie bewaffnet.

Der erste Abtransport kam ganz unerwartet, im September.

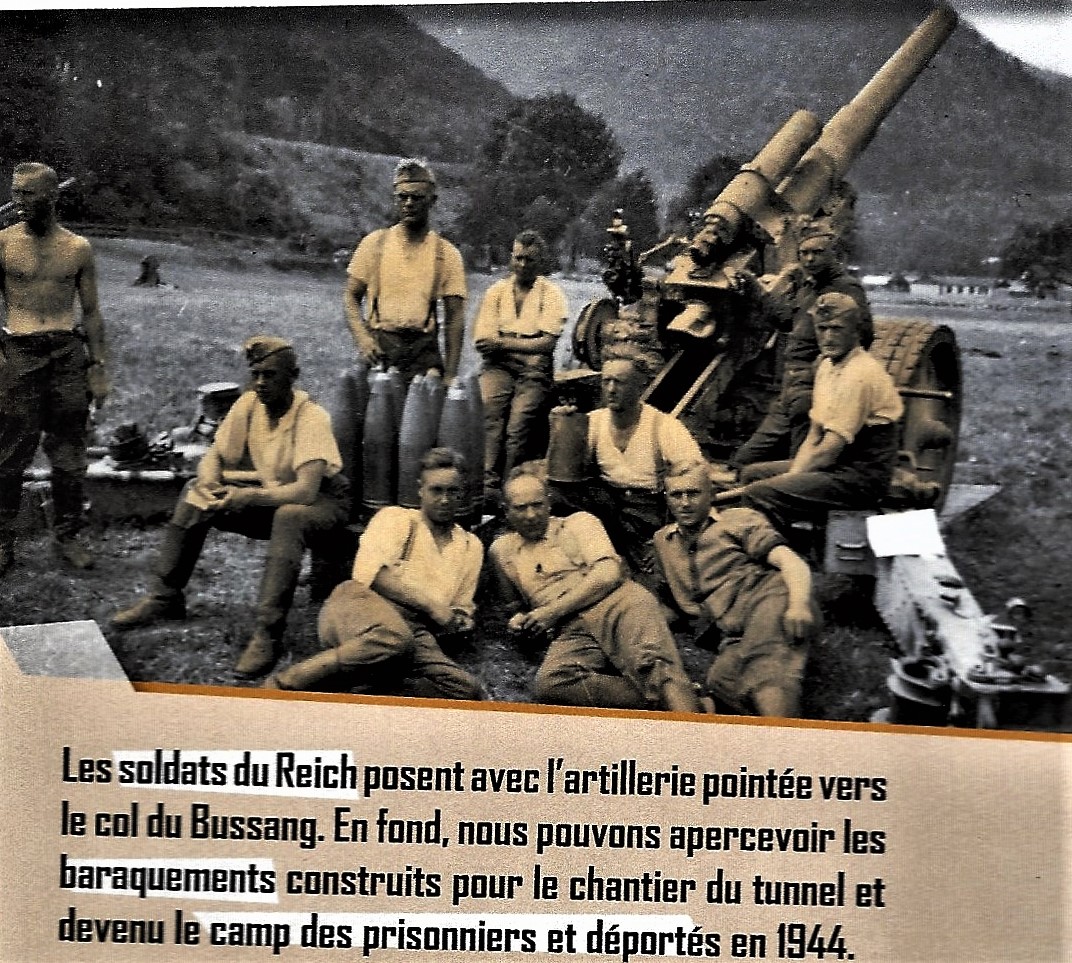

Der zweite, da haben wir schon mehr darauf gerechnet. Die Straße vom Col du Bussang ist einer der wenigen Durchgänge von der anderen Seite von Frankreich nach dem Elsass gewesen. Da sind schrecklich viele Truppen, die bereits Beginn September herunterkamen. Das haben wir gehört und teilweise auch gesehen. Kameraden, die in Wesserling auf dem Bahnhof arbeiteten, haben gesehen, was da verladen wurde und … Da haben wir gemerkt, dass der Rückmarsch voll im Gange war, und das ging immer schneller, sodass wir dachten: gleich ist es eine Minute still, und dann kommen die anderen.

Dann hörten wir Schüsse, da dachten wir: jetzt ist es so weit, dass oben geschossen wird, aber es war etwas anderes, das haben wir dann später erfahren: da waren französische Partisanen (Maquis), bei denen auch unsere zwei erfolgreich geflohenen Russen waren. Eine Widerstandsgruppe hatte sich in einem Hof, fast in Sichtweite der Baustelle, versammelt. Sie wurde jedoch verraten und gestellt. Alle wurden in einem nahegelegenen Waldstück erschossen. Diese Schüsse haben wir gehört.

Wir gingen am 26. September weg, das ging ziemlich langsam, die ganze Reise. Wir haben ein paar Mal die Richtung gewechselt. Gillen meint, dass alle KZ-Transporte von Urbès nach Neckarelz gingen: Von dem zweiten da dachte ich, eventuell ist ein Teil nach Dachau gekommen, ich bin nicht sicher. Ich glaube, die sind alle drei nach Neckarelz gekommen.

Einer wurde unterwegs bombardiert, bei Karlsruhe, da sind eine ganze Reihe umgekommen.

Einer konnte flüchten von dem zweiten Transport. Das war ein Franzose, der sich mit einem von den Lkw-Chauffeuren abgesprochen hatte, er hatte das Glück unterwegs aus dem Transport auszubrechen.

Auflösung der Fabrik, Ende der Arbeit

« Die Maschinen wurden bereits wieder abmontiert, bevor wir weggingen. Als der zweite Transport von KZ-Häftlingen wegging, gingen schon Maschinen weg, um den 10. September. … Vor unserer Abreise, es können vier, fünf Tage, eine Woche ungefähr gewesen sein, da wurden die Maschinen wieder abtransportiert. Was produziert wurde, wurde auch herausgebracht, aber das war verpackt, das haben wir nicht mehr gesehen. »

Nach dem Krieg erfuhr Gillen von damaligen elsässischen Zivilarbeitern, dass die letzten Arbeiter Mitte Oktober Urbès verlassen hatten. Alle Maschinen und sogar alle Baracken waren demontiert und nach Deutschland verschickt worden.

Gillen kam nach Neckarelz

Gillen hat Urbès am 26.9.1944 verlassen und kam nach Neckarelz

«Ich bin mit dem letzten Transport gefahren. … Ich bin nicht lange in Neckarelz gewesen, denn ich bin langsam ein ‚alter Hase‘ geworden.

In Neckarelz hatte ich das große Glück, auf einen Klassenkameraden zu stoßen, der die Arbeit einteilte. Da habe ich die paar Wochen, die ich in Neckarelz verbracht habe, im Lager selbst verbracht. Da wurde ich immer von einem Posten zum andern geschoben. Ich war nicht auf der Baustelle. Von der Baustelle kann ich gar nichts sagen. Die Leute, die dahingingen, sahen schlecht aus. Das war dasselbe wie in Urbès. Das waren auch zum Teil dieselben Leute, die da mit mir ins Lager gekommen waren, auch von den ersten Transporten – also aus Dachau. In Neckarelz waren zum größten Teil dieselben Leute von Urbès. »

Von Neckarelz nach Heppenheim

« …. Ich bin nicht lange in Neckarelz geblieben. Von Neckarelz bin ich im Oktober – also nach drei Wochen ungefähr – nach Heppenheim abgeschoben worden als Austausch für einen Häftling, der von dort versetzt wurde nach Neckarelz. Dann habe ich den Rest Heppenheim verbracht bis März 1945 am 10. Oktober 1944 nach mit 60 Häftlingen, 12 SS-Männern und etwa 20 bis 30 Zivilarbeitern. Hier wurden Neckarelz, in das Außenlager Heppenheim, verlegt. Es war nur ein kleines Lager Trockengemüse, Gewürze und Tee für die Wehrmacht hergestellt.»

.Evakuierungsmarsch nach Dachau

« Und dann habe ich den Rückmarsch zu Fuß gemacht bis Neckarelz. »

1.Todesmarsch: (ca. 300 km)

Am 23. März 1945 mussten die ausgehungerten Häftlinge sich auf den Todesmarsch von Neckarelz nach Dachau begeben. Wer zu schwach war blieb liegen oder wurde erschossen.

Ernest Gillen blieb nicht lange in Dachau. Am 5. April 1945 kam er mit einem Transport in das Dachauer Nebenlager auf dem Flughafen München-Riem.

« Von Dachau bin ich noch bis auf die andere Seite von München, nach München-Riem, auf dem Flughafen, und dann haben wir noch drei, vier Wochen auf dem Flughafen die Bombenkrater zugemacht. »

2. Todesmarsch – Flucht und Befreiung

Ende April mussten die Häftlinge zu Fuß 70 km von München-Riem über Bad Tölz zum Tegernsee und dann Richtung Alpen marschieren. Die SS hatte den Befehl erhalten, dass kein Häftling in die Hände der Alliierten geraten darf.

Sie mussten eine Nacht in einem Bauernhof in Rottach verbringen. Das nutzten Ernest Gillen und einige andere luxemburgische Häftlinge. Sie versteckten sich in der Nacht vom 1. auf den 2. Mai 1945 im Bauernhof, ohne dass die SS das bemerkte.

Auf einem anderen Bauernhof wurde er von dem Ehepaar versorgt, deren Sohn auch in Dachau war. Obwohl Ernest Gillen krank war und Fieber hatte, marschierte die Luxemburger Gruppe weiter. Sie marschierten in Richtung Schliersee weiter.

« Da sind wir, als die Amerikaner in München einrückten, doch wieder in Marsch gesetzt worden. In Bad Tölz kamen wir nach zwei Tagen an. Da sind wir mit der weißen Fahne empfangen worden, da dachte man, wir seien die Amerikaner. Und dann ging es trotzdem noch weiter bis an den Tegernsee. Und am Tegernsee bin ich mit den anderen Luxemburgern abgehauen über den Berg auf den Schliersee und dann zu den Amerikanern. »

Befreiung

Am 2. Mai 1945 traf die Gruppe bei Breitenbach am Schliersee auf amerikanische Truppen.

Ernest Gillen wog jetzt noch 52 kg. Mit einem kaputten Auto fuhr die Gruppe nach Luxemburg. Am 18. Mai 1945 erreichte er endlich sein Elternhaus – nach drei Jahren, einem Monat und zwei Tagen in KZ-Haft.

Nach dem Krieg

Ernest Gillen hatte lange mit Gesundheitsproblemen, Alpträumen und Ängsten zu kämpfen.

Er absolvierte eine Diplomatenausbildung und war Botschafter und Konsul in Brüssel und den Niederlanden. Im Oktober 1980 ging er in Rente.

Unermüdlich widmete er seine Zeit der Forschungs- und Erinnerungsarbeit. Er verfasste viele Artikel in Büchern und Zeitschriften über die Gräueltaten in den KZs.

Öfters besuchte er Natzweiler und den Tunnel von Urbès, so auch am 12. September 1976 mit dem luxemburgischen Verband der Deportierten von Natzweiler-Struthof und Urbès.

Er starb am 2. Februar 2004.

COLMAR

COLMAR – KOLMAR

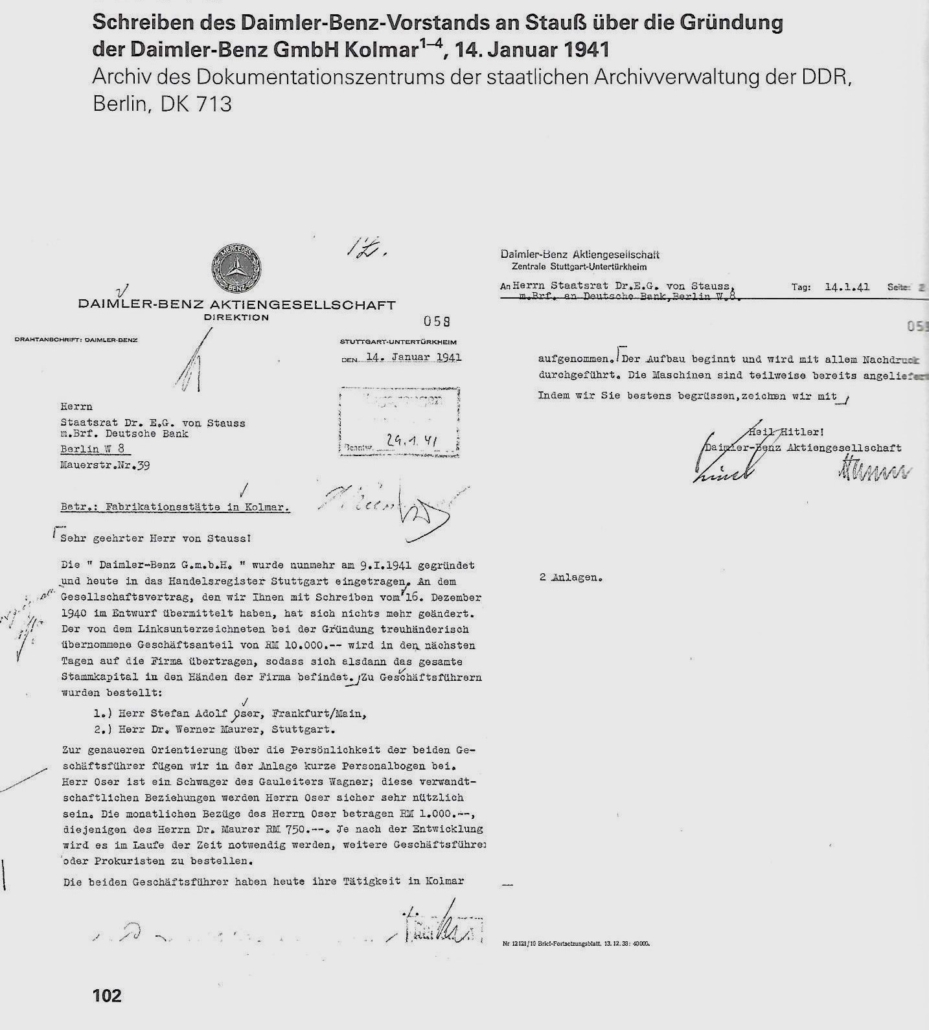

Am 10. Mai 1940 hatte die deutsche Wehrmacht mit dem Angriff auf Frankreich begonnen. Am 22. Juni 1940 wurde ein Waffenstillstand vereinbart. Elsass-Lothringen wurde, entgegen den Vereinbarungen, okkupiert. Die deutsche Kriegsindustrie war sehr an französischen Betrieben interessiert. In Colmar (jetzt Kolmar) wurde die Firma Kiener & Co., eine Textilfirma, als Standort für die Daimler-Benz Motorenproduktion interessant. Aufgrund der Krise in der Textilwirtschaft lag ein Teil der Firma brach (siehe Daimler-Benz-Buch S 582).

Daimler-Benz pachtete im November 1940 das Betriebsgelände für die Dauer von 10 Jahren. Das Werk wurde mit 1 500 Beschäftigten zum Unterbetrieb des Untertürkheimer Werks für die Erweiterung des Motorenbaus.

1941 gründete der Konzern eine Tochtergesellschaft mit Sitz in Colmar. Dieses eigenständige Werk produzierte zunächst Ersatzteile und wurde später ganz in die Flugmotorenproduktion einbezogen.

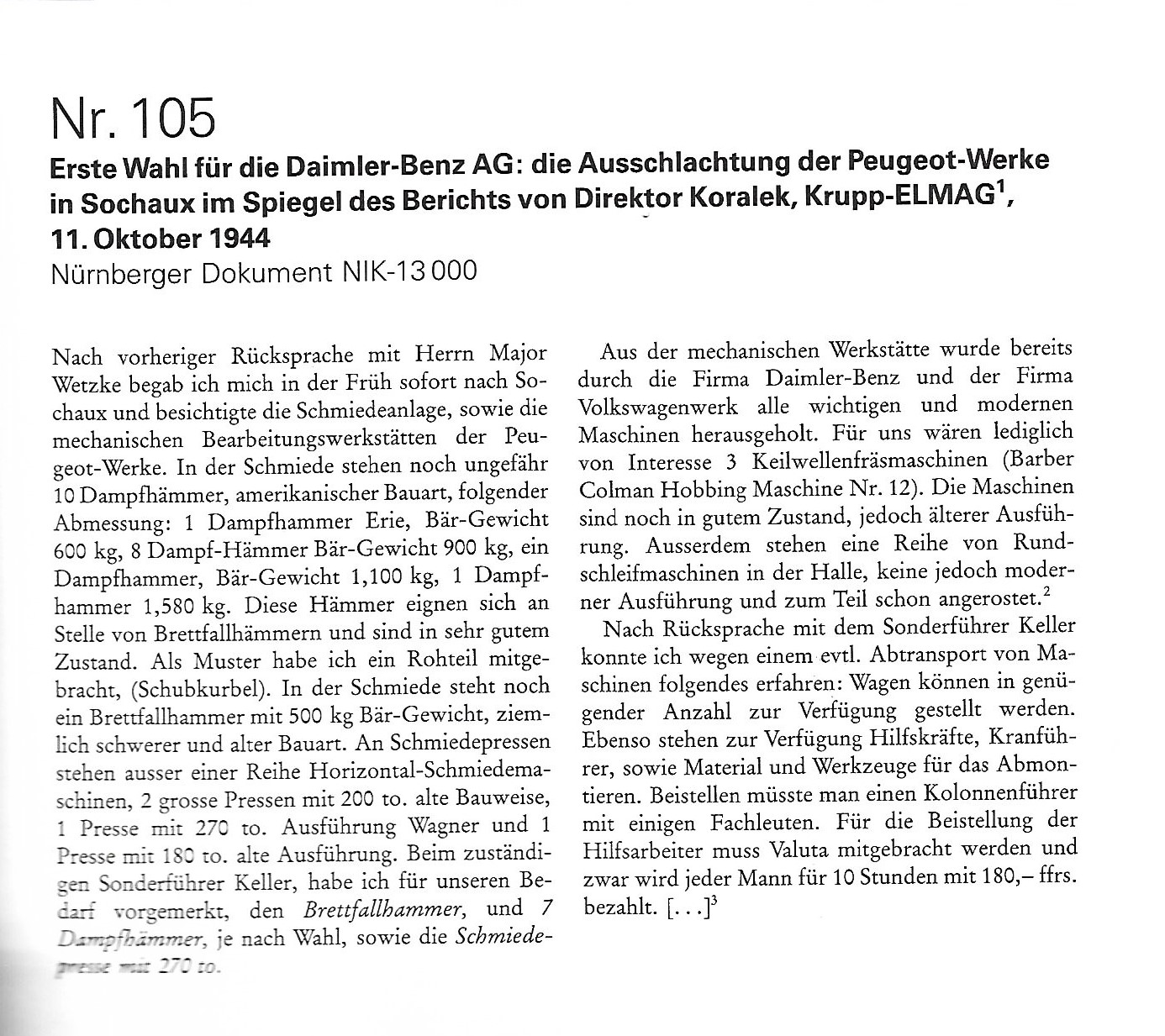

Wo kamen die Bearbeitungsmaschinen her?

Die Bearbeitungsmaschinen wurden von Peugeot/Sochaux requiriert. Insgesamt wurden aus französischen Betrieben 80 000 Werkzeugmaschinen requiriert. (Quelle: Protokoll SPD-Parteitag 1948 in Düsseldorf, S. 17)

Stefan Oser, der Schwager des Gauleiters Robert Wagner (geb. Backfisch), trat in die Geschäftsführung ein. In diesem neuen Werk stieg die Beschäftigungszahl von 66 auf 741 Arbeitskräfte, Mitte 1941 waren es bereits 1 136. Ende 1942 waren es 1 172 männliche und 230 weibliche Arbeitskräfte, davon 40 männliche und 69 weibliche ausländische Arbeitskräfte. Im Oktober 1943 kamen die ersten 221 Kriegsgefangenen ins Werk. Diese Zahl erhöhte sich fünf Monate später auf 305.

Umschulung der TextilarbeiterInnen

Die TextilarbeiterInnen der Firma Kiener & Co wurden bei Daimler-Benz in Mannheim eingearbeitet.

Sind Elsässer und Elsässerinnen Franzosen und Französinnen oder Deutsche?

Völkerrechtlich gehörten das Elsass und Lothringen nach wie vor zu Frankreich, die Bewohner sind zwangsläufig Franzosen. Wagner wollte die „Eindeutschung“ (von den Nazis auch Germanisierung genannt) vorantreiben. Für Menschen, die französisch sprachen oder eine Baskenmütze trugen, bestand das Risiko, in das Lager Vorbruck bei Schirmeck eingewiesen zu werden. Dieses Lager wurde nicht von der SS, sondern von der Polizei geleitet. Es war jedoch nicht weniger brutal als ein KZ. Vorwiegend mussten die Häftlinge dort im Steinbruch oder im Straßenbau arbeiten oder aber auch Zulieferteile für die LKW-Produktion im Daimler-Benz-Werk Gaggenau fertigen.

Störende Arbeitnehmer wurden aus dem Betrieb entfernt. Im Juli 1944 ließ Wagner Arbeiter wegen Verbreitung „volksfeindlicher Schriften“ verhaften. Diese wurden dann in KZs gesperrt. 1942 brachte die Zwangsrekrutierung von 140 000 jungen Elsässern und Lothringern die Bevölkerung gegen die Herrschaft der Nazis auf. Zumeist wurden sie an der Ostfront eingesetzt, über 40 000 von ihnen kehrten nicht mehr nach Hause zurück.

Die einheimischen Arbeitnehmer wurden dienstverpflichtet. Das heißt, sie konnten ihren Arbeitsplatz nicht frei wählen. Arbeitnehmer aus Binnenfrankreich wurden an das DB-Stammwerk- Untertürkheim weitergegeben, da ansonsten in Colmar Fraternisierungen befürchtet wurden. 1944 erhielt Colmar 221 IMIS (italienische Militärinternierte) für die Nachtschicht.

Widerstand

Die Behandlung und Unterdrückung der Arbeitnehmer durch die Nazis, die versuchte Germanisierung und die Zwangsrekrutierung führte zu einem schlechten Betriebsklima. Mit der Zeit machte sich die Widerstandstätigkeit der Gewerkschaft CGT, wie im gesamten Elsass, auch in diesem Werk bemerkbar.

Ernährung und Arbeitszeiten der IMIS

Über Colmar haben wir nur wenige Informationen, von den beiden Archiven in Colmar fast nichts. Hier ein Beispiel aus Mannheim:

„Die Ernährung dieser Gefangenengruppe war so schlecht, dass sie – wie auch wie die der KZ-Häftlinge im Werk DB-Werk Mannheim die Abfalltonnen der deutschen Arbeiter trotz allen Verboten nach Essbarem durchsuchten.- (Daimler-Benz-Buch S. 321).

Arbeitszeit: Montag bis Freitag täglich 13 Stunden, Samstag 10 Stunden, Sonntag 6,5 Stunden.

Unterkunft

Die französischen Arbeiterinnen und Arbeiter wohnten zu Hause. Die ausländischen Arbeiter wohnten vermutlich in einem Lager auf dem Werksgelände. Darüber gibt es bisher keine Erkenntnisse. Ein Teil der Ostarbeiterinnen wohnte in einem gemieteten Haus mitten in der Stadt.

Flucht

Vier Ostarbeiterinnen gelang die Flucht in die Vogesen. Dort wurden sie von einer Gruppe des Maquis aufgenommen. Als einer der Männer eines Tages mit einer der Ostarbeiterinnen Nahrungsmittel für die Gruppe holen ging, begegneten die beiden einer Streife der deutschen Gendarmerie. Es kam zum Schusswechsel, bei dem die Ostarbeiterin und ein deutscher Gendarm ums Leben kam.

Das Ende

Wie in Urbès endete im Herbst 1944 die Arbeit für Daimler-Benz und wurde von etwa 75 Urbés KZ-Häftlingen im Außenlager Kamenz in Sachsen fortgesetzt.

ZWANGSARBEIT

Zwangsarbeit und Flucht aus Colmar – eine Geschichte des Maquis du Hohlandsbourg

Da die Beschäftigtenzahl des Daimler-Benz-Werks Kiener nicht ausreichte, forderte die Firma im Dezember 1942 100 „Ostarbeiter“ an. Sie wurden in einem Gebäude nahe des Kienerwerks am Place Jeanne d’Arc untergebracht und bewacht.

Drei ukrainischen Frauen gelang die Flucht in die Vogesen: Valentina, Nina und Alexandra.

René Furstoss vom Maquis du Hohlandsbourg erzählt die Geschichte:

„Im Oktober 1944 erhielt ich den Einberufungsbefehl zur Wehrmacht. Wir hatten gerade vor zu heiraten. Statt der Wehrmacht Folge zu leisten, kontaktierte ich in meiner Hochzeitsnacht am 16. Oktober Aloyse Koch über meinen Freund Raymond Sontag. Ich wollte mich den Guerillas anschließen, die im Wald Zuflucht gesucht hatten.

Am 18. Oktober 1944 um 4 Uhr morgens, nach einer kurzen, bei Frau Kannengießer (eine Tante meiner Frau) in Wintzenheim verbrachten Nacht, trennte ich mich von meiner Frau mit dem Versprechen, uns bald wieder zu finden.

Geladen mit meinem mit Essen gefüllten Rucksack, mit einer Schachtel mit 5 kg Nudeln darüber, bewaffnet mit einer deutschen 08-Pistole aus Raymond Sontags Sammlung und Munition, die mir mein Schwager Paul besorgt hat, gehe ich zu einem Ort namens Baerenthal. Dort finde ich Aloyse Koch, der mir ein deutsches Gewehr gibt.

Dabei ist auch sein Sohn Marcel, Jules Miclo, Pierre Strachli, Paul Arnold und drei junge ukrainische Frauen (Alexandra 18, ihre Schwester Nina 16 und Valentina 18). Sie waren aus dem Daimler-Benz-Werk geflohen. Seit dem 20. September 1943 waren sie dort zur Zwangsarbeit tätig.

Geladen wie ein Maultier, verschmelze ich mit der Gruppe. Die Strecke ist beschwerlich. Wir nehmen Abkürzungen und klettern zur Burg. Dort geht der Weg nach Südwesten, dann ein Weg, der zu einem Kastanienhain führt. Nachdem wir einen steilen Hang erklommen haben, kommen wir in die Nähe unseres Blockhauses.

Es ist eine deutsche Kasematte, ein Überbleibsel des Krieges von 1914-18, auf einer Höhe von 632 Metern zwischen Hohlandsbourg und Stauffen, etwa anderthalb Stunden zu Fuß vom Dorf entfernt.

Sie ist schon spärlich eingerichtet. Der Graben, der zum Eingang führt, ist von Gestrüpp befreit. In einer Ecke bilden einige Granitsteine einen Herd für die Mahlzeiten auf Rädern. Das Innere ist ein Raum, 7 mal 2 Meter groß und 2,50 Meter hoch. Der Eingang ist durch eine rudimentäre Holztüre verschlossen. An die Wagelehnt eine Plattform aus kleinen Baumstämmen, mit Tannenzweigen bedeckt, dies wird unser Bett sein. Als Garderobe: Nägel. Eine Bank dient sowohl als Tisch als auch als Sitz. Um Zugluft zu begrenzen, wird der Kasemattenauslass getarnt und mit Steinen und Ästen verschlossen.

Ich erinnere mich an die erste Nacht, die ich unter derselben Decke mit Alexandra verbracht habe, die sich an mich kuschelte und vor Kälte zitterte. Sie erzählt mir weder vom Roten Platz noch vom Café „Chez Pouchkine“, aber stundenlang spricht sie mit mir über Victor Hugo, Racine, Chaliapine….

Immer auf der Hut, gehen wir jeden Tag in kleinen Gruppen in den Wald, um Pilze und Kastanien zu sammeln, die wir unserem Kameraden Jules Miclo kochen. Jagdversuche sind vergebens. Andererseits muss die Arbeit mit Holz täglich sichergestellt werden, ebenso wie die Wasserversorgung der Eberschebrennla deren Durchfluss sehr gering ist. Junge Mädchen nutzen die Gelegenheit, sich zu erfrischen. Um Wasser zu holen, muss man eine gute Stunde durch den Wald laufen.

Die Versorgung mit Lebensmitteln erfolgt durch Genossen, die zweimal pro Woche ins Dorf kommen. Marcel Vogel, der in einem nahegelegenen Blockhaus lebt, wohnt bei Freunden von Wettolsheim, beim Waldwächter Keller in Saint-Gilles oder bei Charles Burghart, wo er Lebensmittel und Ersatzwäsche sammelt, die ihn seine Eltern dort abgeben. Marcel lebt seit Anfang September im Wald.

Eines Tages besuche ich in Begleitung von zwei Kameraden die Bewohner des benachbarten Blockhauses, das sich stromaufwärts in einem Wald, etwa 500 Meter südlich von uns befindet. In diese, vom Waldwächter Keller erbauten Kasematte, flüchten die Brüder Marcel und Paul Vogel, Alfred Geissler und René Schee, alle aus Colmar. Ich bin beeindruckt von Marcels’s Build (Schulterbreite). Mit seiner Maschinenpistole und stets Ausguck haltend, ist er der Typ des Partisanen. Ein paar Tage später wird er mir das Leben retten…